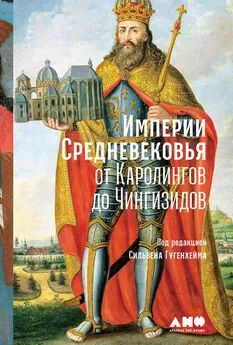

Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов

- Название:Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9437-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов краткое содержание

Цель настоящего сборника — охватить единым взглядом схожие между собой политические образования в рамках протяженного хронологического отрезка в планетарном масштабе. Структура изложения материала обусловлена предложенным Гугенхеймом делением империй на три группы: империи-универсумы (такие как империя Каролингов, Византия, Монгольская и Китайская империи и т. д.), империи, изолированные в определенном географическом пространстве (Болгарская, Сербская, Японская, Латинская империя Константинополя, солнечные империи Латинской Америки), а также империи с рассредоточенными территориями (Германская империя Оттонов, Нормандская империя, империя Плантагенетов, талассократические империи Венеции и Шривиджаи).

Статьи авторов, среди которых как именитые ученые, так и яркие молодые исследователи, отличаются оригинальностью подходов, насыщены фактами и выводами, представляющими несомненный интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга любителей истории.

Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сложившиеся условия не способствовали германизации наименований. Словосочетание Imperium Teutonicorum впервые встречается в письме Фридриха Барбароссы от 1167 г. [255] MGH, Constitutiones, I, no. 230, p. 325.

Первые документы на немецком языке начали составляться во времена Генриха VII, который называл себя Romisch Kuning [256] Ibid., 4.1, no. 323 (18 septembre 1309), p. 282. «Римской король» (нем.). — Прим. пер.

. Первое упоминание понятия natio относится к 1409 г. — в то время королевская власть слабо контролировала германские территории. После 1441 г. термины sacrum imperium и germanica natio начинают сближаться. В указе Фридриха III о «всеобщем мире» 1486 г. возникает название Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae [257] «Священная Римская империя германской нации» (лат.). — Прим. пер.

. Вслед за германизацией содержания последовали перемены в языке: в 1474 г. появилась формула « Heilig römisches Reich der deutschen Nation », которая при Максимилиане в 1512 г. трансформировалась в « Heiliges Römisches Reich deutscher Nation ».

Римские понтифики во время коронации наделяли императоров священной властью. Борьба за инвеституру повлекла за собой десакрализацию («Каносское унижение» и низложение Генриха IV), завершившуюся в эпоху Штауфенов. Барбаросса считал себя опорой Царства Небесного и даже сравнивал себя с Христом! [258] «Божественная сила, от которой происходит всякая власть на небе и на земле, назначила меня своим Христом в управлении королевством и империей». (MGH, Constitutiones, I, no. 165, pp. 231, 1157.)

В начале «Мельфийских конституций» Фридрих II заявил, что Господь поручил королям править миром. Сакральный характер власти постепенно разрушался. С 1250 по 1312 г. императорский престол пустовал, а появление светских концепций власти и нежелание исполнять волю Папского Престола довершили этот процесс. Священный характер остался за империей, но более не распространялся на императора.

Во время коронации император облачался в особые одеяния пурпурного цвета и получал материальные символы власти: корону, скипетр, копье, два меча, державу [259] Reichsapfel («Яблоко империи»). — Прим. пер.

, перстень и крест (сейчас они хранятся в венском Хофбурге). Корона олицетворяла основы христианского вероучения: Рим и Иерусалим, Ветхий и Новый Заветы, власть земную и власть небесную. Она была украшена 144 драгоценными камнями и жемчужинами, что напоминало о Небесном Иерусалиме, описанном в Откровении Иоанна Богослова. На одной из пластин был изображен Иисус Христос, провозглашающий: «От Моего имени правят цари». На ножнах одного из мечей, который связывали со святым Маврикием, были выгравированы фигуры 14 государей от Карла Великого до Генриха III. На гарде эфеса было написано: « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat » [260] «Христос побеждает — Христос правит — Христос повелевает». — Прим. пер.

— император считался защитником христианской веры. «Священное копье», созданное в VIII в., почиталось с XIII в. как орудие, пронзившее грудь Христа, — в него даже вставили гвоздь Креста Господня. Копье символизировало непобедимость германских императоров и гарантировало Божественное покровительство: Оттон I брал его на войну против венгров в 955 г. Надпись на кресте, в который вставлен фрагмент Истинного Креста, провозглашает императора наместником Христа. Императорские инсигнии были не просто предметами, но воплощением императорской власти.

Они изображались на миниатюрах, где императоры представали во всем своем величии. На одной из них Оттон III принимает подношения от женщин, в аллегорической форме изображающих страны, подчиненные имперской власти: Германию, Галлию, Италию и славянские земли, т. е. приграничные области империи. Перед нами реалистичная репрезентация соотношения сил, далекая от теоретических претензий на всемирное господство. Изображения, выполненные по заказу правителей, должны были создавать впечатление порядка и рассказывать о могуществе империи. Гравюра Ханса Бургкмайра 1510 г. представляет империю в форме двуглавого орла с изображением распятого Христа на груди. На его распахнутых крыльях в иерархическом порядке представлены гербы примерно 60 князей, городов и бургов. Художник изображает единый и упорядоченный мир, как его представлял Максимилиан, последний из средневековых императоров.

Две ступени вели к верховной власти. Только германский король, избранный князьями [261] Под князьями мы понимаем самых влиятельных и богатых аристократов: примерно 100 клириков (архиепископов, епископов, настоятелей и настоятельниц великих монастырей) и около 20 мирян.

, мог претендовать на императорскую власть, однако этого было недостаточно. Лишь возложение венца римским понтификом делало короля императором [262] Новый король немедленно вступал в права короля Арелата и Италии. Он мог заново короноваться в этих землях, но необходимости в этом не было (после Фридриха Барбароссы лишь Карл IV короновался государем Арелатского королевства в 1365 г.).

. Таким образом, империя находилась во власти немецких князей и римского папы — именно им императоры были обязаны своим положением.

Выборность препятствовала передаче власти по наследству и попыткам императоров создать долговечные династии. Правители упорно боролись за династический принцип, порой им удавалось достичь успеха, однако императорская власть так и не стала наследственной. Имперские князья, в том числе светская знать, чья власть была наследственной (!), соглашались избрать сына императора в качестве наследника только в обмен на определенные привилегии. Неустойчивость королевской власти можно проиллюстрировать тем, насколько часто сменяли друг друга правящие династии: 17 королей, сменявшие друг друга в период 962–1250 г., принадлежали к трем родам (Оттоны, Салическая династия и Штауфены), а 14, правивших в последующий период, — к шести (три основные династии: Габсбурги, Виттельсбахи и Люксембурги). Тем не менее постоянство задач, стоящих перед императорами, обеспечивало преемственность их политики, чему не мог помешать принцип выборности. Придя к власти, императоры забывали о династических распрях и вставали под знамя империи.

Первоначально в выборах участвовали все светские и церковные князья. В 1257 г. их число сократилось до семи (архиепископы Кёльна, Майнца и Трира, король Богемии (Чехии), герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский, пфальцграф Рейнский), а в 1298 г. была образована «коллегия выборщиков». В 1338 г. принцип большинства возобладал над принципом единогласия, а в 1356 г. Золотая булла Карла IV Люксембургского зафиксировала мельчайшие детали выборного процесса. На пике своего могущества князья считались «столпами империи», а действия против них приравнивались к государственному преступлению. Тем не менее они не имели права низлагать императоров: только дважды, в 1298 и 1400 гг., были предприняты попытки лишить власти Адольфа Нассауского и Вацлава Люксембургского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Филипп Доллингер - Ганзейский союз [Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и Новгорода]](/books/1071080/filipp-dollinger-ganzejskij-soyuz-torgovaya-imperiya.webp)

![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)