Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

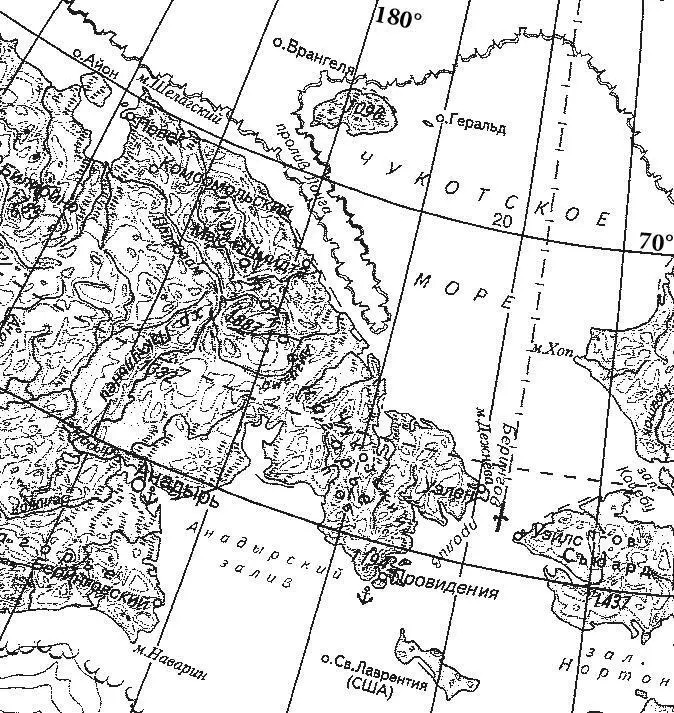

Он и в XX веке был весьма ледовит (см. карту), а значит, в века LIA едва ли вообще мог регулярно вскрываться, что и обозначено на старых картах непроходимым массивом.

Летняя граница плавучих льдов. Длина ледового языка в проливе Лонга примерно 420 км. Съемка около 1970 г.

И вот мы видим, что российские мореходы веками штурмуют пролив Лонга как с запада, так и с востока — последнее видно по множеству дошедших до нас картосхем Чукотки. Никто до Норденшельда не проплыл между мысами Шелагским и Шмидта (последний положен на карту Дж. Куком, дошедшим до него из Берингова пролива, и назван мысом Северным. Чукчи именуют его Рыркайпий, т. е. Моржовый мыс).

Все историки Арктики это видят, но никто не отмечает, ибо «тут прошел Дежнев». Целый пласт истории остается белым пятном, и наш автор не исключение. Зато ценные наблюдения Шмакина за погодой и течениями будут весьма полезны, если, отбросив его не вполне пристойные выражения, приложить эти наблюдения к реальным векам, годам и сезонам. Вот один пример.

Автор описывает Айонский ледовый массив, затрудняющий проход к Шелагскому мысу. Хотя данных о ледовых массивах XVII века не имеется, однако в условиях тогдашнего похолодания подобный или еще более мощный массив должен был существовать. Приняв это, можно понять и обойти давнюю трудность — каким образом летом 1647 года беглецы из Якутска смогли попасть в Чаунскую губу? Ведь Попов и Дежнев не смогли дойти до моржового лежбища, лежавшего, по всей видимости, у западного входа в губу.

В свете данных о ледовом массиве ответ видится вполне простым: два отряда, подойдя к меридиану запада острова Айон в разное время и на разных широтах, могли встретить совершенно различные ледовые обстановки. Еще различней были они восточнее Айона, о чем сказано в Прилож.3.

Примечания (Ю. Ч.)

i Обычное преувеличение автором значимости собственной области знаний. Да, знание автором нынешней природы Чукотки весьма полезно и может быть использовано другими, но оно заслоняет для самого автора иные сведения (в частности, он игнорирует сроки окончания навигации), и анализа не получается.

ii Так полагает и сам автор. В действительности в 1662 г. Иван Рубец тоже проплыл до дежневской корги в одно лето (вернее, за полтора месяца), причем даже не с Колымы, а с Лены. Это, кстати, ясно говорит о нахождении корги на арктическом берегу, а не на тихоокеанском.

iii Вполне произвольное допущение. Прежде чем делать такие шаги, всегда надо пробовать понять буквальный смысл текста. Он гласит, что существует Нос, за который редко, но регулярно, проходят. Таким мысом был Шелагский. Походы туда из Якутска обычно проходили с двумя зимовками (на Индигирке и Колыме) и лишь однажды И. М. Рубец прошел весь путь без зимовки (1662 г.).

iv Нет, после Дежнева, М. Стадухина, Т. Стадухина и Рубца.

v Дм. Лаптев и Г. Сарычев, блестящие мореплаватели, не смогли пройти далее мыса Большой Баранов на военных судах с обученными командами, и тем удивительнее подвиг Никиты Шалаурова. Пренебрежительное «не дошел даже до мыса Шмидта» вряд ли уместно.

vi Тогда, в пик LIA, выход из Лены на восток был проблемой. Древний и очевидный всем прием «по за льду» моряки вновь стали использовать, едва плавания стали возможны. Никакого забывания не было.

vii Нет, Дежнев мог попасть в открытый океан только после 20 сентября ст. ст., когда кочи Попова выбросило на берег. (Здесь бы а втору и сказать, когда бывает конец навигации севернее о. Врангеля ныне, при потеплении, и когда его можно было полагать в прежние века, даже при наилучшей погоде). После этого его «носило неволею», а это совсем не то, что плыть определенным курсом. Притом после Покрова (1 окт. ст. ст.).

viii Нет, не мог бы М. В. Стадухин вернуться оттуда на Колыму 7 сентября.

ix Ледостойкость кочей, по всей видимости, выдумана М. И. Беловым — см. [Овсянников, Ясински].

x Это верно, но лишь для лета. А Дежнев плыл после 20 сент. ст. стиля.

xi Да, если бы он их заметил (они ведь внутри лагуны). Но Дежнев сообщал, что его корга простерта в море, и никаких лежбищ внутри лагун никто не упоминал.

xii Вряд ли стоит так называть землепроходца, вышедшего в море второй раз в жизни (не считая чисто пассажирских поездок). Кто был у Дежнева кормчим, неизвестно.

xiii Возможно, потому, что на Чукотке идет заметное потепление [Романенко, Шиловцева].

xiv Здесь бы и дать ссылку. Палеоклиматические данные говорят иное: тогда по всей Арктике нарастал LIA. Краткое потепление зафиксировано палеоклиматологами после 1650 г., что, видимо, и позволило Дежневу в эти годы четырежды сплавать на свою коргу (видимо, мыс Аачим). После 1662 г. плавания от Колымы к Чаунской губе прекратились. Говорить о малой ледовитости пролива Лонга (для чего требуется потепление длительное и обширное) нет оснований, пока нет анализа палеоклимата именно этих мест.

xv Именно так, вблизи берега, только и плавали кочи (не путать с высокобортными лодьями Баренцева моря; на севере Сибири, насколько известно, их не строили вовсе, но первая же попытка пересечь Охотское море (1715) потребовала строить лодью).

xvi Да, как невозможно и парусное (без возможности лавирования) плавание от Колымы до мыса Гека.

xvii Нет, он был послан именно на реку Анадырь, которую все тогда мыслили впадающей в Ледовитое море. В остальном абзац вполне верен, но — если иметь хорошую карту.

xviii Жаль, что автор их не читал — он, полагаю, со многим бы согласился. Но не читали их также М. И. Белов, Б. П. Полевой (свободно владевший английским) и другие — без этого опровергать проще.

xix Верно. Как раз данный факт (сперва Дежнев попал в верховье подлинного Анадыря, а затем уж в низовье) и заставляет искать путь Дежнева из Чаунской губы к верховью Анадыря (подлинного) по рекам. Анадырский же острог, о котором пишет автор в других местах статьи, лежал в нижней трети Анадыря.

xx Верно. Волок следует искать там, где истоки рек лежат рядом (см. задн. обложку). Барни и Словцов этого не могли знать, однако ныне он бросается в глаза. В наше время его не ищут, т. к. это обрушило бы всю легенду.

xxi На самом деле поморы волокли кочи не только по мелям, но и по жидкой грязи (см. Очерк 1).

ххii Весь абзац тоже написан с позиции знаний XX века. Замечу, что Дежнев в ходе плавания не брал языков ни разу, а лишь видел «чухчей» (эскимосов), и что плыл он вдоль Чукотки не летом, а глубокой осенью (потерял связь с другими 20 сент. ст. стиля).

xxiii Да, верно, и это описание явно противоречит свойствам мыса Дежнева.

xxiv Приходится обратить автору его же упрек насчет м. Шелагского: «Хоть бы географию изучили». Острова Роутан близ него велики и в прошлом обитаемы. Они лежат в том же расстоянии от м. Шелагского (40 км), что о-ва Диомида от м. Дежнева.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: