Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, мы еще раз приходим к выводу о возможности плавания С. Дежнева, Ф. Алексеева и их товарищей в 1648 г. вокруг северо-восточной оконечности Азии, о необходимости именно того маршрута, который традиционно рисуется (1, 2), и уточняем его.

При всей реальности такого плавания нельзя не поклониться мужеству наших земляков, сумевших, не щадя живота своего, совершить одно из величайших географических открытий. Память им достойна не меньшего поклонения, чем память Колумба в Испании или Америке, и задача ученых — оберегать ее от всякого рода нападок и инсинуаций.

Литература

1. Белов М. И. Подвиг Семена Дежнева. М.: Мысль. 1973.

2. Берг Л. С. Открытие Камчатки и экспедиция Беринга. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.

3. Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии. Сб. документов. / Сост. Н. С. Орлова. Под ред. А. В. Ефимова. М.: Изд-во АН СССР, 1951.

4. Полевой Б. П. Находка подлинных документов СИ. Дежнева и о его историческом походе 1648 г. // Вестник ЛГУ. Сер. геол. и геогр. Вып. 1, 1962.

5. Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах. С6. документов. / М. И. Белов, сост. М.; Л.: 1952.

6. Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Т. 1. Изд. 2-е, СПб., 1886.

7. Третье плавание капитана Джемса Кука. Плавание в Тихом океане в 1776–1780 гг. / Пер. с англ. Я. М. Света. М.: Мысль, 1971.

8. Чукотка. Природно-географический очерк. / Колл, авторов. М.: Арт-Литекс, 1995 г.

9. Burneys Chronological History of North Eastern Voyages and the Early Eastern Navigations of the Russians. L.: 1819.

10. Golder Fr. Russian expansion on the Pacific, 1641–1850.Cleveland: the Arthur H Clark Co., 1914.

Комментарий

Последняя фраза приведенной статьи В. Б. Шмакина ставит всё по местам: всем ведь известно, что оберегать от нападок — задача цензоров, а не ученых. Иными словами, автор признаёт, что заранее, до начала исследования, знал, в чем состоит нужный результат (не им сформулированный и давно ставший священным), и без размышлений отмёл всё, что могло бы его поколебать. В частности, у него нигде не видно внимательного прочтения дежнёвских текстов — это требует иной квалификации. Правда, при перепечатке статьи конец фразы («и задача ученых — оберегать ее от всякого рода нападок и инсинуаций») изъят [Шмакин, 2009], за что автору (или редактору) большое спасибо. Однако эта мысль по-прежнему пронизывает всю статью, что досадно.

Огорчает и то, что за 11 лет между публикациями никто не указал автору на работы по LIA, и он всё еще пишет про «вековое потепление», которого не было. Похолодание, о котором он верно (в остальном) пишет, началось задолго до Дежнева. Особенно заметным оно было как раз на Чукотке 400 лет назад (см., например, [Болыииянов и др., 2002, с. 23, графики 9–11]).

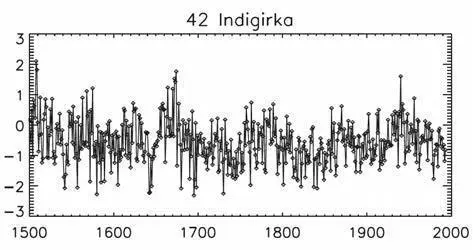

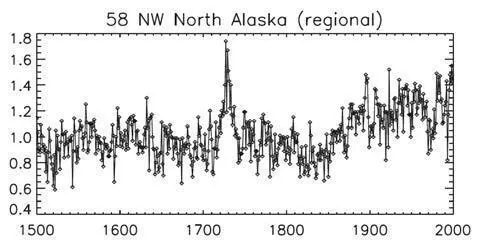

При Норденшельде (1878 г.) пролив Лонга стал проходим, впоследствии регулярно. Двухвековой разрыв в регулярных плаваниях ясно говорит о климатическом провале. К сожалению, таких детальных данных, какими мы пользовались для Таймыра, по Чукотке нет, но можно сравнивать данные, сходные для низовья Индигирки и для северо-западной Аляски [Christiansen, Ljungqvist, 2012, графики 42 и 58], помня, что на Чукотке было холоднее.

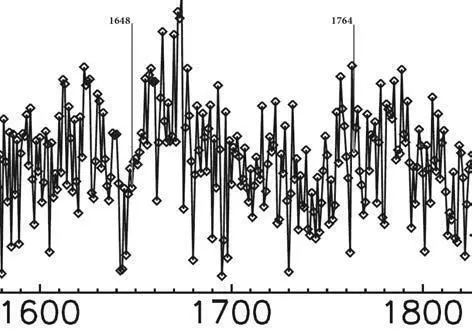

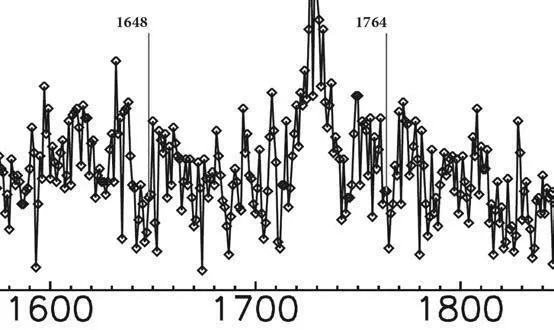

Пока нет лучшего, оценим возможности наших героев по ним. На увеличенных фрагментах видно, что температуры 1648 и 1649 лет были умеренно холодными, и этого Дежневу и Стадухину хватило, чтобы пройти за мыс Шелагский. А начало 1650-х гг. было (кроме 1651) теплым, что, видимо, позволило Дежневу разорить коргу. Годы 1660–1662 были сравнительно теплыми, что, видимо, и позволило Рубцу совершить свое уникальное плавание.

Аналогично, через сто лет 1762 год был средним, а лето 1764 (насколько можно судить по графику) аномально холодным, что, видимо, погубило Шалаурова и его ватагу. Это делает подвиг необыкновенного купца (вспомним, сколь далеко на востоке Шалаурова Изба) совсем удивительным.

Среднегодовые температуры (°С) низовья Индигирки в 1500–2000 гг.

Среднегодовые температуры (°С) северо-зап. побережья Аляски в 1500–2000 гг.

То же, что на предыдущем графике, крупно

То же, что на предыдущем графике, крупно

В свете этого, слова «не дошел даже до мыса Шмидта» огорчают: вроде бы их автор не видит за давними именами наилучшего достижения, стоившего героям жизни. Однако винить в этом его вряд ли стоит — так пишут почти все. Винить же его можно в том, что он, в отличие, кажется, ото всех других, рассуждает так, будто Дежнев имел в руках нынешнюю карту Чукотки.

В частности, автор путает возможность самого сухопутного перехода Дежнева через Чукотку и возможность обсуждения этой идеи в свое время серьезными знатоками. Дж. Барни был таковым, что признавал, даже не соглашаясь с ним, и Ф. П. Врангель, знаток блестящий. Вот пример:

«Бурней […] прибегает к различным странным предположениям, а именно, что Дежнев […] мог вовсе не огибать Шелагского мыса. Бурней в доказательство приводит путешествие Тараса Стадухина из Колымы в Камчатку; будучи не в состоянии обойти большой Чукотский Нос, он оставил свое судно и перешел пешком через узкий перешеек на другую сторону, где построил себе судно. При нынешних сведениях о берегах Чукотской земли с большею вероятностью полагать можно, что Тарас Стадухин прошел поперек сей земли там, где залив Колючинский, вдаваясь далеко внутрь, весьма сближается с вершиною губы св. Креста, образуя довольно узкий перешеек, соединяющий гористый полуостров с западной частью Чукотской земли» [Врангель, 1948, с. 13].

Мнение Барни не «абсурд», и он не «сознательный исказитель фактов»; перед нами прежняя точка зрения, отвергнутая с появлением точных карт, но о которой надо помнить, ибо поморы всегда искали волоки, и у нас с появлением этих карт появилась возможность найти реальный волок, каким они могли воспользоваться. Ни Барни, ни Врангель и Словцов (писавшие одновременно) не могли его искать, но почему этого не стал делать Шмакин? Напомню афоризм Любищева: если не хочешь, чтобы над тобой смеялись потомки, никогда не смейся над предками.

Самый для меня важный вывод из статьи В. Б. Шмакина состоит в том, что незнание истории, оказывается, столь же препятствует изучению путешествий, сколь и незнание географии. (История имеется в виду осмысливающая, а не просто перечисление имен и дат.) Беда Шмакина видится не в том, что он упустил малоизвестного Тараса Стадухина, а в отсутствии у него общей картины описываемого им процесса. Она явственно проступает, если задуматься о природе того явления, которое не дало его персонажам пройти вдоль арктического берега Чукотки. Это — льды в проливе Лонга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: