Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают

- Название:Мысы Ледовитого напоминают

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Товарищество научных изданий КМК

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9500591-3-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание

Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.

Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.

Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Словом, нам надо ответить на следующие вопросы:

1. Кто предложил провести ДКО, и почему эта затея осуществилась.

2. Какая идея им (или ими) двигала.

3. Почему ДКО была устроена в рамках ВСЭ, весьма обременительных, а не отдельно, и почему вся ВСЭ названа Камчатской.

4. Какова была планируемая стоимость ВСЭ, и из каких источников предлагалось её расходы покрыть. Короче, кто за неё должен был заплатить.

5. Во сколько ВСЭ обошлась на самом деле, и кто это на самом деле оплатил.

6. В чем состояла роль местного населения.

7. Почему все забыли ДКО и её героев. Чем это было вызвано — неверным замыслом, невыполнимостью задач, неудачным ходом дел, просто сменой интересов людей у власти или ещё чем-то.

8. Что можем мы извлечь для понимания российской истории (отнюдь не только полярной) из того давнего, жестокого и почти забытого опыта.

3. Кто её затеял, кто добился и кто добил

Первым о ней заговорил Беринг, едва вернувшись в 1730 году из Первой Камчатской экспедиции. [79] Вероятно, с подачи Кирилова. Подробнее см. [П-4, с. 70].

Достойно восхищения, что он, в свои 50 лет (тогда это было очень много, и его в экспедиции считали стариком), зная уже сибирскую жизнь по первой экспедиции, не получив за неё серьезной награды [80] Трижды Беринг «в Сенате бил челом», пока получил тысячу руб. награды (другие капитан-командоры получали по 500 р. просто в виде подъемных для проезда к месту службы — СИРИО, т. 104, с. 290). Этим Беринг смог лишь погасить долги за первую экспедицию — он, как и другие офицеры, был вынужден оплачивать срочные нужды из своих денег. АК просила для него чин контр-адмирала и имение, но Кабинет не ответил [Соколов, 1851], так как Остерман (о нём речь далее) был скуп. Для сравнения: Кирилов за один лишь проект освоения киргиз-кайсацких степей получил в награду 3 тыс. руб. [РБС].

, предложил новую экспедицию и стал её добиваться, чтобы возглавить.

В конце года он послал в АК описание Камчатского края и свои предложения по его освоению. Ни о предстоящих расходах, ни, тем более, о северных отрядах в этой записке речи нет. Вскоре, не позже февраля 1731 года, он подал вторую записку, в конце которой [ВКЭ-1, с. 25] читаем:

«Иждивение на сию экспедицию, окроме жалованья и правианта, також окроме материалов, на обои суда, которых там достать неможно… может обойтися и транспортом в десять или в двенатцать тысящ рублев».

«Оценка» стоимости дана грубо заниженная, по сути — только для путевых расходов (в расчете на использование одного-двух кораблей, да и то без учета цены их постройки [81] В нескольких документах ВСЭ сквозит убеждение, что расходы на жалованье, одежду и питание не следует включать в расходы на экспедицию, поскольку эти люди всё равно где-то служат, одеваются и питаются. В итоге люди шли сквозь пургу в кафтанах и шинелях, а также отчаянно гибли от цынги и просто от голода. Видимо, Беринг наивно полагал (или делал вид, дабы не отпугнуть), что судно тоже можно не включать в расходы — потому что оно где-то ещё послужит. На деле почти все суда ВСЭ были использованы только в ней самой. Большинство их (более двух сотен) составили дощаники — большие плоскодонки однократного использования, сколоченные из досок.

), причём о северных отрядах опять речи при этой «оценке» нет. И лишь после неё Беринг добавляет:

«Ежели за благо рассуждено будет [обследовать] северные земли или берег от Сибири, а именно от реки Оби до Енисея, а оттуда до реки Лены [то следует знать, что] к устьям оных рек можно свободно и на ботах или сухим путем выведывать, понеже оные земли под высокою державою Российской империи суть».

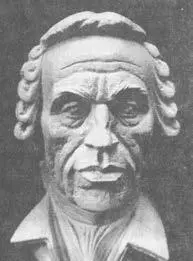

Витус Беринг

(скульптурный портрет, восстановлен по черепу)

Так впервые помянуты «северные земли», причём лишь до Лены и без оценки увеличения стоимости экспедиции. Отсюда и началась официальная история ДКО. Поразительно, но факт: далее в документах Сената витает всё та же оценка (10–12 тыс. руб.), причём уже в качестве полной стоимости всей экспедиции, а не путевых расходов; и даже включение северной темы не побудило никого её изменить. Встречается эта наивная «оценка» и поныне.

Как видим, Беринга вполне можно назвать инициатором ВСЭ, но о денежной стороне он не размышлял. Относительно ДКО выразился он, заметьте, не сразу, высказался походя, смутно и притом видел её не всю, а лишь до Лены.

Двинемся далее. Беринг не мог выступить организатором экспедиции, поскольку не имел ни должного чина, ни нужных связей при дворе. Он мог выступать лишь как проситель. Отсюда ясно, что её продвигали в кабинетах власти люди другие, и нам важно знать не только их имена, но и их мотивы — ведь они были не путешественники, а политики.

Вопрос, почему ВСЭ вообще могла состояться, первым поднял Соколов. Он назвал «стечение многих счастливых обстоятельств» и перечислил их.

1) Царствование началось мирное, особых военных расходов не было, а офицеры желали дела.

2) Во властных структурах огромное влияние имел вице-канцлер граф Андрей Иванович (Генрих Фридрих) Остерман, а он заботился о флоте.

3) В Сенате предложения Беринга активно продвигал обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов, известный государствовед и географ.

4) В АК в нужное время властвовал «умный и деятельный» граф Николай Федорович Головин.

5) Прокурор АК Фёдор Иванович Соймонов играл там ту же роль, что Кирилов в Сенате.

6) «Иноземцы-академики» желали показать делом свою полезность государству.

7) Был ещё довольно силён «дух Великого Петра» [Соколов, 1851, с. 203].

Рассмотрим перечень, причём пункт 6 придётся оставить другим авторам — сразу всего не расскажешь. Замечу только: 1) АН включилась в подготовку экспедиции, когда план ВСЭ был уже определен, да и своих денег не имела. 2) К обычным описаниям научных отрядов ВСЭ (напр. [Магидович, 1967, гл. 44 и 47]) ныне следует добавить сведения об анонимном докладе 1733 года, описанном в п. 9 Приложенияк Очеркам 3 и 4. Доклад (ссыльного?) более чем любопытен.

В перечне Соколова огорчает отсутствие темы финансирования, но сам перечень годится для начала обсуждения. Да, при разработке плана ВСЭ войны в России не было (началась она вскоре же), и офицеры в самом деле желали дела, что и показал весь ход ВСЭ. Однако Соколов упустил важное обстоятельство: флот находился в состоянии давнего жестокого недофинансирования [П-1], и сильным стимулом было для офицеров желание заработать.

Перечнем задан список главных возможных деятелей, но в нём недостаёт ряда важных лиц, о чём речь будет далее. И нам надо выяснить — кто и когда мог определять ход дел, а кто и когда не мог. Дольше всех и больше всех у власти был Остерман, определявший при обеих Аннах (Иоанновне и Леопольдовне) основы внешней и внутренней политики России. Тот факт, что он был весьма деятелен и заботился о флоте, пришедшем после смерти Петра в упадок, конечно, важен, но тут ещё нет оснований видеть в Остермане устроителя экспедиции — это ещё надо доказать, а прямых доказательств пока нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: