Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Название:Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1989

- Город:М.

- ISBN:5-212-00130-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. краткое содержание

Искусствовед Р. Кирсанова много лет занимается изучением этой проблемы. Читателю впервые предлагается своеобразный путеводитель по произведениям классики, где описания костюма раскрыты как важное средство социальной и психологической характеристики героев.

Книга иллюстрирована. Для широкого круга читателей.

Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Спинка кафтана часто была несколько короче переда, особенно у длинных одежд, для того, чтобы можно было демонстрировать задки орнаментированных сапог, что у молодых людей составляло предмет особой заботы.

Кафтаны различались и по назначению. «Смирными» называли траурные кафтаны — их шили только черными. Существовали столовые, выездные и другие кафтаны. Если их шили без подкладки, то называли «холодными». Подкладкой часто служила очень дорогая шелковая ткань. Её можно было особенно хорошо разглядеть, когда боярин ехал верхом, так как полы кафтана подворачивались. Крестьянские кафтаны шили из грубых домотканых тканей, без украшений. Детали, указывающие на высокое происхождение, бедноте и ремесленному люду запрещались.

Название кафтан сохранилось в языке и после петровских реформ о национальной одежде; обозначали этим словом костюм европейского типа.

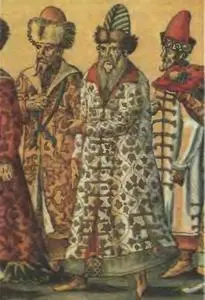

Кафтан.

Русское посольство З. И. Сугорского к императору Максимилиану II. Гравюра XVI в. ГИМ.

Кафтаны XVIII в., а именно о таком кафтане идет речь во фрагменте из повести И. С. Тургенева, были отрезными по талии. Рукава никогда не спускались ниже запястья и имели широкие отвороты из ткани контрастного цвета с украшениями из галуна, тесьмы золотого шитья или камней. Мода XVIII в. неоднократно менялась, и покрой кафтанов подчинялся ее требованиям. Появлялись стоячие воротники, или исчезали широкие отвороты. То их шили из бархата и цветных сукон, то все вытесняли парча и узорчатые шелка. В XVIII в. женщины заимствовали некоторые элементы мужского костюма, прежде всего кафтан: «При Екатерине II, когда на куртагах явилась роскошь в женских туалетах, для дам были придуманы мундирные платья по губерниям, и какой губернии был муж, такого цвета и платья у жены. Юбка таких платьев была атласная, а сверху что-то вроде казакина или сюртука, довольно длинного, из стамеди, цвета губернии, с оторочкой шелковой другого цвета» (Пыляев М. И. Старое житье. Спб., 1897. С. 72).

С парадных платьев эта манера перешла и на повседневную женскую одежду — появились дамские камзолы, кафтанчики и т. д.

Кафтаны в XIX в. сохранялись только в купеческой и крестьянской среде. Крестьяне не отказывались от традиционной одежды, даже перебираясь в города на заработки, так как изменение костюма потребовало бы от них непосильных затрат на фабричные ткани и обувь. Некоторая часть купечества сохраняла элементы традиционного костюма сознательно, противопоставляя себя разночинной интеллигенции и бедному чиновничеству, условиями своего существования ориентированным на европейский костюм.

Если в XVIII в. одним из главных украшений кафтана служили пуговицы, часто представлявшие собой произведения ювелирного искусства, — «… а пуговицы на кафтанах величиною с медный пятак — с разными изображениями и фигурами, рисованные на кости, по перламутру и даже эмалевые в золотой оправе, очень дорогие» (Благово Д. Д. Рассказы бабушки. Спб., 1885. С. 350), — то кафтаны богатого купечества отличались от крестьянских только качеством ткани, даже традиционные для допетровского времени костыльки и кляпыши не применялись. Шнуры-разговоры и старинной формы пуговицы появились лишь на кафтанах некоторых литераторов, близких к славянофильским кругам (см. венгерка ).

Кафтаны XIX в. имели ряд конструктивных особенностей. Так, кучерский кафтан был с разрезом сзади. Круглый купеческий был отрезным и на густых сборках по талии, и т. д.

Разновидностями кафтана являются многочисленные терлики и чуйки (см. терлик, чуйка ).

КАЦАВЕ´ЙКА

«Хотела я из своей кацавейки жилетку скроить: куда! и половины не выходит».

Некрасов Н. А. Двадцать пять рублей, 1841.

Кацавейка — утепленная просторная короткая кофта. В XIX столетии их носили только пожилые и простолюдины. Жилет XIX в. не требовал много ткани. В цитируемом рассказе подчеркивается необычайная полнота одного из персонажей, ведущего неподвижный образ жизни. Его толщина столь необъятна, что даже просторная кацавейка оказывается недостаточной для этой цели. У А. Н. Островского аналогичный прием использован в обратном смысле — «из шляпки бурнус сделать» (см. бурнус ).

Кацавейка.

П. А. Федотов. Сватовство майора. 1849. ГТГ.

КИ´ВЕР

«Прапорщика обуял панический страх; потому что в самом деле из шутки могли родиться бог знает какие глупые подозрения. Анна Тихоновна обхватила его и, как чемодан, сунула под кровать, швырнула туда же кивер и полусаблю и бросилась в постель, охая на весь дом».

Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. 1. Гл. XIV.

Кивер — военный головной убор, введенный в русской армии ещё в XVIII в. Форма кивера неоднократно менялась. В XIX в. он имел высокую, расширяющуюся кверху тулью с кокардой и небольшим козырьком. Материалом для киверов чаще всего служили очень плотные виды сукна со специальной пропиткой (реже твердая кожа), и кивер мог смягчить удар противника. У М. Ю. Лермонтова в поэме «Бородино» читаем «…кто кивер чистил весь избитый».

Кивер встречался в различных родах войск почти всех европейских армий, но к концу XIX в. почти полностью вышел из употребления. В России кивера дольше всего сохранялись в Павловском полку и лейб-гвардии.

Описанная А. Ф. Вельтманом ситуация — прапорщик, застигнутый мужем, — сама по себе комична, сродни анекдоту, встречается и в других произведениях русской литературы XIX в. Ф. М. Достоевский упоминает следующее. «Он сначала прикрылся занавесками у кровати, а потом, когда почувствовал себя в полном упадке духа, припал на землю и бессмысленно полез под кровать» (Чужая жена и муж под кроватью, 1848).

В первой половине XIX в. деревянные доски, стягивающие обе спинки кровати, были довольно широкими и находились на небольшой высоте от пола, поэтому высокий кивер можно было засунуть под кровать, лишь обойдясь с форменным головным убором крайне непочтительно.

Хотя «кивер» известен в русском языке с допетровского времени, специальные издания настаивают на том, что собственно кивером следует считать головной убор, введенный в русской армии только в 1805 году. (Военная энциклопедия. Спб., 1910. Т. VIII.)

Кивер 1805 г. — из твердой кожи, обтянутой сукном, прямой, высокий, расширяющийся кверху, с прямым дном и большим козырьком. Он был украшен розеткой с пуговицей и круглым «репейником». Гусарский кивер носили с султаном.

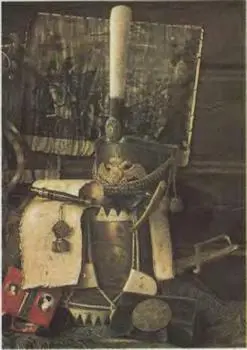

Кивер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: