Михаил Бойцов - Бог, Рим, народ в средневековой Европе

- Название:Бог, Рим, народ в средневековой Европе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Высшей школы экономики

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7598-2285-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Бойцов - Бог, Рим, народ в средневековой Европе краткое содержание

Книга адресована историкам, филологам, историкам искусства, религиоведам, культурологам и политологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей Европы.

Бог, Рим, народ в средневековой Европе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Помимо всего прочего, «Большая привилегия» интересна историку и тем, что она выявила региональные различия в манерах работы интеллектуалов со значимым прошлым. Поскольку ее создатели рассчитывали на успех в императорской канцелярии, то тем более подделку должны были, по их мнению, признать и при других немецких (или, шире, североевропейских) дворах, если бы она вдруг туда попала. Фальсификаторы ориентировались тем самым на привычные им способы выявления подложных документов и на свой же уровень исторической подготовки, который у знатоков канцелярского дела, по их мнению, всюду должен быть примерно одним и тем же. Как раз в этом они просчитались, приняв собственные региональные традиции за всеобщие. В Италии и на юге Франции в то же самое время римских историков уже читали, притом с нараставшим интересом. Да и не только читали. Некий Феррето де Феррети (ок. 1297–1337) из Виченцы написал историю полувека (с середины XIII в. до начала XIV в.), взяв за образец труды Тита Ливия и Саллюстия. В Вене никому еще даже в голову не пришло бы отважиться на подобное предприятие. Поэтому неудивительно, что первая «отрицательная рецензия» на творчество Рудольфа IV и его канцлера поступила именно из Италии. Впрочем, история полемики на протяжении XIV и XV вв. вокруг австрийской «Большой привилегии» — это настолько обширный сюжет, что заслуживает отдельного обсуждения. Тем более что аргументы противников и защитников «Большой привилегии» выявляют характерные особенности исторического сознания в эти два столетия едва ли хуже, чем сам ее текст.

Иллюстрации

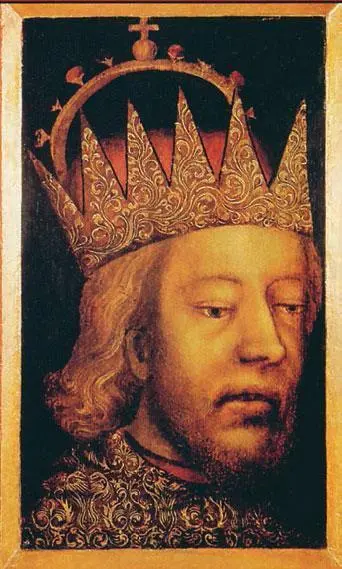

1. Герцог Рудольф IV. Живопись. Между 1359 и 1365 гг. Вена. Музей Вены. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:14th-century_unknown_painters_-_Portrait_of_Duke_Rudolf_IV_of_Austria_-_WGA23515.jpg.

2. Передача императором Сигизмундом лена герцогу Баварскому. Миниатюра. Ок. 1464 г. Ульрих из Рихенталя. «Хроника Констанцского собора». Констанц. Музей «Розгартен». Inv. Hs. 1. Fol. 76v. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Konstanzer_Richental_Chronik_Verleihung_des_Fahnenlehens_an_Herzog_Ludwig_von_Bayern-Heidelberg_76r.jpg.

3. Передача императором Сигизмундом лена архиепископу Трирскому. Миниатюра. Ок. 1475 г. Эберхард Виндеке. «Книга об императоре Сигизмунде». Источник: Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (1387–1437): Ausstellungskat. / hrsg. v. I. Takács. Mainz, 2006. S. 435.

4. Император, архиепископ и герцог Австрийский. Миниатюра. Ок. 1440–1450 гг. Вена. Музей истории искусств. Палата придворной охоты и оружия. Cod. KK 5014. («Kriegs- vnnd pixenwerch»). Fol. 78r. Источник: Schneidmüller B. Würde — Form — Anspruch. Ritualisierungen, Konstrukte und Fälschungen im 14. Jahrhundert // Privilegium maius. Autopsie, Kontext u. Karriere der Fälschungen Rudolfs IV. von Österreich / hrsg. v. Th. Just, K. Kiniger, A. Sommerlechner, H. Weigl. Wien; Köln; Weimar, 2018. S. 239. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung; 69).

5. Большая печать Рудольфа IV. Фрагмент. 1360 г. Источник: Wolfinger L. Die Herrschaftsinszenierung Rudolfs IV. von Österreich. Strategien — Publikum — Rezeption. Wien; Köln; Weimar, 2018. Abb. 27b. (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne; 4).

6. Битва между Юлием Цезарем и сенонами. Фрагмент шпалеры из цикла о деяниях Юлия Цезаря. Ок. 1465–1470 гг. Источник: Rapp Buri A., Stucky-Schürer M. Burgundische Tapisserien. München, 2001. S. 80. Abb. 69.

7. Юлий Цезарь. Фрагмент шпалеры из цикла о деяниях Юлия Цезаря. Ок. 1465–1470 гг. Источник: Rapp Buri A., Stucky-Schürer M. Burgundische Tapisserien. München, 2001. S. 95. Abb. 82.

Мыслящий инфант

Александр Русанов. Между морализаторской риторикой и политической теорией: ценные мысли инфанта дона Педру

doi:10323/978-5-7598-2111-3_166–187

1. Придворная литература эпохи первых королей Авишской династии

Авишские инфанты, сыновья основателя династии Жуана I (1357–1433), получившего престол после гражданской войны и противостояния с Кастилией в 1383–1385 гг., — одни из важнейших фигур португальского национального мифа [380] Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

. В многочисленных художественных и научных трудах, например, в биографии Ж. П. де Оливейры Мартинша (1845–1894) «Сыновья дона Жуана I», созданной под влиянием Ж. Ф. Мишо и Т. Карлейля, это так называемое Прославленное поколение предстает своего рода ипостасями духа страны, слагающегося из образов меланхоличного Дуарте (1391–1438, правил с 1433), мудрого Педру (1392–1449), фанатично преданного своим идеям Энрике Мореплавателя (1394–1460) и прославленного Кальдероном «стойкого принца» Фернанду (1402–1443) [381] Oliveira Martins J. P. de. Os filhos de D. João I. Lisboa, 1998. Еще одному брату, инфанту Жуану (1400–1442), магистру ордена Сантьягу, уделяется намного меньше внимания.

. Безусловно, предпосылки такого мифа были заложены уже самой придворной португальской культурой XV в., нашедшей отражение не только в хрониках Фернана Лопеша (1380/90 — после 1459) и Руя де Пины (1440–1522/1523) и в «Полиптихе св. Викентия» (ок. 1450), созданном Нуну Гонсалвешом, но и в произведениях самих инфантов и их приближенных [382] Король Жуан I был автором книги, посвященной верховой охоте, вероятно, созданной в подражание трактату Альфонсо XI (король Кастилии и Леона в 1312–1350 гг.). (Livro da montaria, feito por D. João I, rei de Portugal / ed. F. M. Esteves Pereira. Coimbra, 1918). Наследник престола Дуарте, кроме рассмотренных далее морально-политических произведений, написал трактат об искусстве верховой езды ( Duarte D. Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela / ed. J. M. Piel. Lisboa, 1986). О круге чтения инфантов и других представителей португальской придворной культуры данного периода см.: Nascimento A. A. As livrarias dos Príncipes de Avis // Biblos. 1993. Vol. 69. P. 265–287.

.

Литература Авишского двора, испытавшая заметное влияние ранней гуманистической риторики (португальскими историками она зачастую характеризуется как протогуманистическая [383] Saraiva A. J. O crepúsculo da Idade Média em Portugal. 5a ed. Lisboa, 1998. P. 216–221; Tavares de Pinho S. Os Príncipes de Avis e o Pré-Humanismo português // Raízes greco-latinas da cultura portuguesa. Actas do I Congresso da APEC. Coimbra, 1999. P. 99–133; Castro Soares N. N. Retórica de corte no primeiro Humanismo em Portugal // Máthesis. 2011. Nº 20. P. 232–236.

), представляла собой сложное явление, в котором подчас причудливо сочетались традиции рыцарской, проповеднической и правовой культуры. С конца XIV в. аристократическая придворная риторическая культура как важная социальная практика выстраивается на основе системы моральных представлений, сложившейся в «зерцалах государей», сменяя господствовавшие ранее формы, такие как галисийско-португальская трубадурская поэзия [384] Gouveia Monteiro J. Orientações da Cultura da Corte na 1ª metade do século XV — a Literatura dos Príncipes de Avis // Vértice. Nova Sér. 1989. Nº 5. P. 92–94.

. Наиболее яркими памятниками этой культуры являются морально-политические произведения двух старших сыновей Жуана I: «Книга о достойном благодеянии», созданная инфантом Педру в соавторстве со своим духовником — доминиканцем Жуаном Вербой, лиценциатом права [385] Сведения о нем относятся к 1410–1430-м годам. См. предисловие к критическому изданию: Almeida Calado A. de. Introdução // Infante D. Pedro, frei João Verba. Livro da vertuosa benfeytoria / ed. A. de Almeida Calado. Coimbra, 1994. P. XIX–XXXI. (Acta Universitatis conimbrigensis).

, и «Верный советник» Дуарте, ко времени написания (ок. 1437–1438 гг.) [386] Критическое издание: Duarte D. Leal conselheiro / ed. M. H. Lopes de Castro. Lisboa, 1999.

уже ставшего королем Португалии. Эти трактаты, а также близкие им по содержанию послания, образующие единое литературное пространство, наполненное взаимными отсылками [387] Трактат инфанта Педру посвящен Дуарте; в свою очередь, «Верный советник» включает отсылки к «Книге о достойном благодеянии», например: «E daqueste virtude [liberaleza] no livro da virtuosa benfeitoria; que meu sobre todos prezado e amado irmaão o ifante dom Pedro compos, he bem e largamente trautado» (Ibid. P. 113).

, оказали заметное влияние как на развитие иберийской прозы, так и на лексику и грамматику старопортугальского языка, в частности, существенно обогатив ее кальками и заимствованиями из античной литературы [388] Saraiva A. J., Lopes O. História da Literatura Portuguesa. 15a ed. Porto, 1989. P. 109–118; Вольф Е. М. История португальского языка. 3-е изд. М., 2009. C. 79–81.

.

Интервал:

Закладка:

![Ольга Петерсон - Наследники Вюльфингов [предания германских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой, О. Петерсон]](/books/1064835/olga-peterson-nasledniki-vyulfingov-predaniya-ger.webp)

![Ольга Петерсон - Рыцари Круглого Стола [предания романских народов средневековой Европы в пересказах Е. Балобановой и О. Петерсон]](/books/1069544/olga-peterson-rycari-kruglogo-stola-predaniya-rom.webp)