Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Название:Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-08178-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Амирханов - Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней краткое содержание

Кронштадт. Город-крепость. От основания до наших дней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В очередной раз была реорганизована структура самой береговой обороны – в 1951 г. снова появилась Кронштадтская военно-морская крепость, и ее подразделений Подготовительные работы по перевооружению крепости начались летом 1951 г. Наиболее масштабные изменения касались фортов «Красная Горка», «Серая Лошадь», «Риф», «Константин», «Тотлебен» и «Обручев». [526] Подробнее об этих работах можно узнать в книгах издательства «ОСТРОВ» об этих фортах.

Второй, но не менее важной составляющей Кронштадта стала Ленинградская военно-морская база. То есть, учитывая, что была еще и гражданская власть, то получается, что тогда Кронштадт был разделен в этом смысле на три части

Но реорганизационный зуд не утихал, и в январе 1956 г. в Кронштадте снова произошли глобальные изменения, которые, правда, на жизни населения сказывались не сильно. Крепость Кронштадт и Ленинградскую военно-морскую базу объединили в Ленинградский военно-морской район. Его командующим назначили адмирала И.И. Байкова, который первым делом создал комиссию для очередного обследования фортов и батарей. [527] Полностью Отчет опубликован в альманахе «Цитадель» № 20. СПб., 2013. С. 123–138.

Стоит повторить, что помимо описания состояния фортов крепости на тот момент упомянутый выше отчет демонстрирует намерение не только поддерживать эти сооружения в исправном состоянии, но проводить необходимую модернизацию. Однако резкое сокращение финансирования в 1958 г. заставило сократить численность личного состава, а затем даже списать с учета некоторые батареи. Но самым страшным ударом для Кронштадта стало решение правительства, инициированное Н.С. Хрущевым, который признал ствольную артиллерию устаревшим типом вооружения, отдав приоритет ракетам. Последствие этого решения были без преувеличения страшными. Были разрезаны корпуса строившихся мощных линейных кораблей и уничтожены боевые корабли, еще вполне пригодные к службе. К примеру, на линкоре «Октябрьская революция» как раз провели масштабный ремонт оборудования, после чего корабль пошел на слом.

Береговая артиллерия Кронштадта просто перестала существовать. В 1960 г. Ленинградский военно-морской район ликвидировали, а крепость, переформировали в тыловую базу, которая вошла в состав Ленинградской военно-морской базы. До 1963 г. форты еще состояли на учёте в Морской инженерной службе флота, а в 1964-м было принято варварское решение – демонтировать с них всё металлическое оборудование. Как и в случае с упомянутым линкором, перед разоружением на форту «Обручев» было отремонтировано сложное электрическое оборудование и проведена ревизия дизелей.

Парусник «Седов» в доке Морского завода

Как это ни печально, но процесс разрушения продолжается до сих пор. Поэтому на наших фортах нет ни одной пушки, многие лишены металлических дверей, оконных рам и даже ограждений – все сдано в металлолом. Чудом сохранился уникальный бруствер инженера Шведе на форту «Константин». Его тоже пытались разрезать, но гранитные блоки, в которые были вмонтированы броневые плиты английского завода «Джон Браун», при резке газом давали мелкую крошку, разлетавшуюся со страшной скоростью. Гранит спас бруствер, который является едва ли не самым уникальным объектом в Кронштадте.

Проспект Ленина в 1964 г.

Гражданская власть в Кронштадте тоже менялась и не раз. 6 июля 1958 г. ей стал Кронштадтский районный совет депутатов трудящихся, с 1977-го – Совет народных депутатов. Но это на жизни города почти не отразилось. Трудовые будни планомерно сменялись традиционными праздниками. Морской завод несомненно был одним из главных предприятий Кронштадта, а его доковый комплекс по-прежнему являлся уникальным сооружением. Завод выполнял сложные заказы и перечень кораблей, прошедших через завод – внушителен, например, готовил к ходовым испытаниям и первому арктическому походу первый в мире атомный ледокол «Ленин». Проходил здесь текущий ремонт знаменитый парусник «Седов».

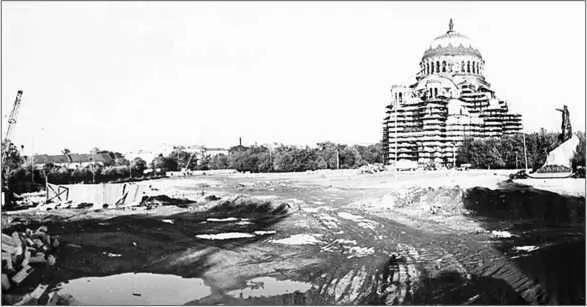

Реконструкция Якорной площади. 1970-е гг.

Советская улица в 1961 г.

Открытием новых памятников ознаменовались 1960— 1970-е гг. В честь 20-летия Победы на площади имени Мартынова открыли памятник героям-подводникам, в 1974-м – мемориал «Братская могила» на Якорной площади, в 1977-м – монумент «Героям – рабочим Кронштадта» на территории 18-го арсенала. Этот процесс продолжается и в наши дни.

Очередной генеральный план развития Кронштадта был разработан в 1960 г. на основе плана 1948 г., но его осуществление началось в 1964-м, однако в 1967 г. был утвержден новый генеральный план развития Кронштадта, учитывающий неблагополучное состояние города. Даже «зачистка» к приезду генсека Л.И. Брежнева не смогла спрятать все внешние изъяны. Внутренних было значительно больше: это и устаревшая канализация, отсутствие газа, печное отопление во многих домах и плохая питьевая вода. Перемены начались в декабре 1968 г., когда по трубопроводу пришла в Кронштадт питьевая вода из Ломоносовского района, а вскоре началось асфальтирование улиц. В 1972 г. удалось завершить реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, а затем и полностью газифицировать город.

Связь и Большой землей все-таки оставалась проблемой. От набережной Лейтенанта Шмидта ходили в Кронштадт весьма медлительные теплоходы «Кремль» и «Совет». Но два часа путешествия скрашивали буфеты и даже иногда небольшой оркестр. Улучшилось дело, когда началось движение теплоходов на подводных крыльях «Метеор». За 35 минут можно было добраться от Ленинградской пристани Кронштадта до Васильевского острова. Правда, от неприятностей никто не застрахован.

Однажды, возвращаясь в Питер из Кронштадта, наш «Метеор» сломался и двигался по чудесной глади Маркизовой лужи со скоростью пешехода. Пассажиры восприняли это спокойно, кроме одной пары – морской офицер с женой спешили на самолет. К счастью, они выехали с некоторым запасом времени и, видимо, успели, но понервничать им пришлось.

Ледокольный паром «Андрей Коробицын»

Разумеется, во время ледостава и связь с материком прерывалась. Положение исправилось к лучшему только тогда, когда на трассу Ломоносов – Кронштадт вышел первый ледокольный паром «Андрей Коробицын».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: