Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии

- Название:Средневековые метательные машины западной Евразии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Уваров - Средневековые метательные машины западной Евразии краткое содержание

Средневековые метательные машины западной Евразии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Столь же неоднозначен вопрос с пробиваемостью. Начальная кинетическая энергия мушкетной пули многократно выше энергии арбалетного болта (достигает 2300 дж при начальной скорости до 450 м/с), однако круглая пуля — намного менее эффективный аэродинамический объект (при сверхзвуковых скоростях скорость падает примерно на 2,5 м/с каждый метр, втрое больше, чем для стреловидных объектов). Через 100 м энергия пули падает примерно на 50 %, до 1150 дж: этого достаточно для пробития 2 мм мягкой стали средневекового типа или 11 см сухого дерева. Кроме того, заостренный наконечник болта обладает значительно более высокой проникающей способностью. С другой стороны, заостренность позволяет болту легко рикошетировать при попадании в твердую цель (латы, например) под углом, тогда как мягкая свинцовая пуля сплющивается и вся её энергия остается в цели. Эта же особенность делает мушкетные раны очень опасными. Суммируя, можно сказать, что по латному противнику мушкетная пуля значительно убойнее на дистанции до 120 м — её попадание в любое место гарантирует тяжелое ранение или контузию. Примерно к 200 м это превосходство исчезает, на больших же дистанциях и пуля, и лёгкий болт будут малоэффективны.

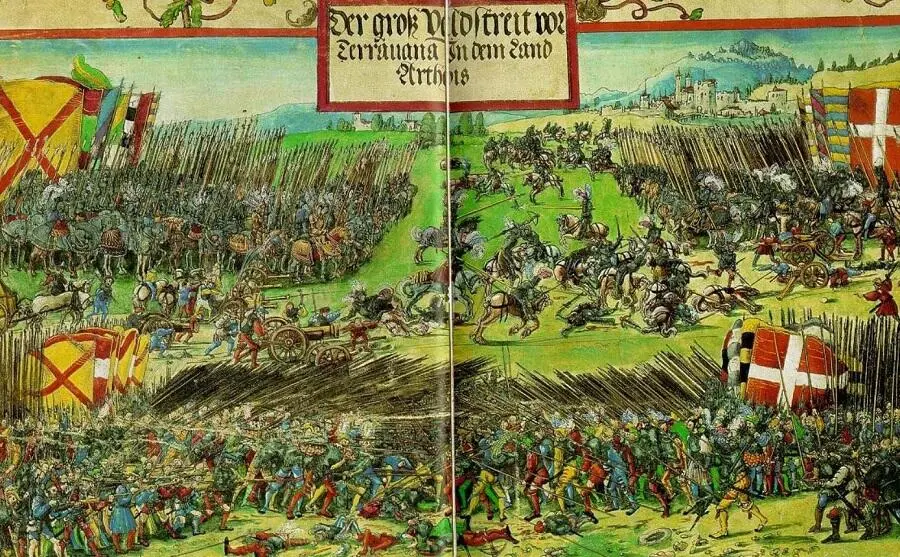

Подобно длинному луку, аркебуза/мушкет стали ключевым оружием только после начала их массированного применения и выработки специальной тактики (залповая стрельба шеренгами, желательно с их сменой, использование земляных укреплений или переносных плетеных щитов, прикрытие пикинерами). Случилось это как раз к концу рассматриваемого периода, к 1520-м гг. в ходе Итальянской войны 1494–1559 гг.

К этому же времени относится и подлинный прорыв в производстве пороха — освоение процесса грануляции (посредством продавливания пасты через пергаментное или кожаное сито). Первое полноценное описание этого процесса содержится в трактате итальянца Бирингуччо от 1540 г., однако упоминания "гранулированного пороха" встречаются и раньше. Например, во Франции в 1525 г. был выпущен указ, обязывающий использовать в пушках только "poudre grenée". Такой порох в виде зерен мог долго храниться без отсыревания и потери качества.

Окончательно переход на «французскую» систему организации артиллерии произошел после Итальянского похода французов в 1494 г., когда её потрясающая эффективность была продемонстрирована уже на международном уровне. Об этом с исчерпывающей ясностью пишет Франческо Гвиччардини (1483–1540) в своем "Ricordi politici e civili" (1525–29 гг.): «До 1494 года войны были длительны, битвы бескровны, способы осады городов медленны и нерешительны; и хотя артиллерия повсеместно использовалась, ей управляли с таким недостатком искусства, что она причиняла мало вреда. В результате было едва ли возможно лишить владений правителя государства. Но французы при их вторжении в Италию внесли так много живости в наши войны, что к 1521 году, когда бы ни была проиграна битва в поле [что делало возможной осаду] , с ней терялось и государство.» И он же продолжает в "Storia d'Italia" (1537–40 гг.): «Французы изобрели много… орудий даже более маневренных, изготовленных только из бронзы. Они назывались пушками (cannons) и использовали железные [т. е. чугунные] ядра вместо каменных, как прежде… Более того, они были установлены на повозках, которые влеклись не быками, что было обычаем в Италии, но лошадьми, с такой подвижностью людей и материальной части… что они почти всегда двигались непосредственно с армиями и подводились прямо к стенам и устанавливались там на позиции с невероятной скоростью; и так мало времени проходило между одним выстрелом и другим и выстрелы были так часты и так жесток был их бой, что за немногие часы они могли совершить то, на что прежде в Италии привыкли тратить много дней. Они использовали это скорее дьявольское, чем человеческое оружие не только в осаде городов, но также в поле, вместе с подобными пушками и другими малыми орудиями.»

В 1520-х гг. революция в пороховом оружии завершилась: сформировалась триада (гранулированный черный порох, длинноствольные железные ружья с деревянными прикладами и свинцовыми пулями, бронзовые литые дульнозарядные пушки на колесных лафетах с чугунными ядрами), без принципиальных изменений продержавшаяся следующие 300 лет.

Суммируя вышеизложенное, важно подчеркнуть, что внутренняя «революция в пороховом оружии» ни в коей мере не означает его революционного влияния на военное дело в целом. В XIV–XV веках методы ведения войны оставались традиционными. Пушки в это время рассматривались как одна из разновидностей метательных машин. Для не очень грамотных, а иногда вообще неграмотных командиров-аристократов был важен сам факт метания снарядов, а не ухищрения прислуживающих «ингениаторов»-чернокнижников, при помощи которых это метание достигалось. Над глубинными различиями между силой гравитации и взрывными химическими реакциями тогда задумывались лишь немногие ученые люди. Огнестрельное оружие еще не имело такого подавляющего преимущества перед механическим, которое заставило бы искать новые тактические приемы. Даже в фортификации потребность в новых подходах проявились не ранее 1440-х гг., причем поначалу только в одной стране, Франции, в других десятилетия спустя.

5. Краткий обзор средневековых трактатов

В XIII веке появляются первые признаки научного инженерного подхода к проектированию требюше. Впрочем, опирались эти военно-технические изыскания на более ранние работы в области геометрии, тесно связанной со строительством и считавшейся одной из главных наук: "Practica Geometria" Юга де Сен Виктора (ок. 1125 г.), "Artis cuius libet consummatis" неизвестного автора (конец XII века) и "Pratike de geometrie" также неизвестного автора (XIII век, на пикардийском диалекте). Однако именно в XIII веке такие ученые, как Пьер де Марикур и его ученик Роджер Бэкон стали утверждать, что только опыт ведет к истинному знанию, и пошли на решительный разрыв с абстрактными умствованиями и отвлеченной мистикой предшествующей эпохи.

Между 1220 и 1240 гг. появилась знаменитая записная книжка пикардийского архитектора и инженера Виллара д'Онкура, содержащая чертеж рамы большого требюше и некоторые сведения о его размерах: «Если вы хотите сделать мощную машину, которую называют требюше, обратите сюда своё внимание. Взгляните здесь на подошвы, которыми она стоит на земле. Вот, спереди, два ворота и согнутая веревка, при помощи которых отводят балку. Вы можете видеть её на другой странице. Нужно огромное усилие, чтобы отвести её, так как противовес очень тяжёл. Так как это бадья, полная земли, в которой два больших туаза длины и девять футов ширины и двенадцать футов глубины. И подумайте о спускании стрелы и будьте осторожны. Так как она должна лежать в этом желобе, который спереди». Объем ящика-противовеса этой машины составлял 18 куб. м и, по современным оценкам, мог вмещать груз до 30 т. По идеальной траектории подобная машина могла бы метать 100-кг камни на 400 м или 250-кг на 160 м. С 15-т противовесом 100-кг снаряд метался бы на 217 м и 60-кг на 365 м. Подсчитано также, что для подъема противовеса 22 т на каждый из двух кабестанов (горизонтальных воротов) этой машины должна приходиться нагрузка 550 кг. С ней могут справиться 4 человека на каждом кабестане.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/1065503/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va.webp)