Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отраженное чудо

Создавая зримый образ предмета, зеркало в каком-то смысле вбирает его в себя. Но что, если в нем отражается рака с мощами или чудотворная статуя? Известно, что на исходе Средневековья паломники, отправляясь к какой-то святыне, часто брали с собой маленькие зеркала. В идеале, чтобы заручиться спасительной силой реликвий или икон, следовало к ним прикоснуться — потрогать пальцами или приложиться губами.

Физическое соприкосновение не только выражало почтение к святыне, но и, как считалось, могло передавать ее спасительную энергию [292] См.: Jung 2010.

. Потому верующие так часто стремились не просто дотронуться до сакрального предмета, а соскоблить с него пыль или немного краски, отломить от него кусочек либо выпить воду, в которой он был омыт. Однако часто дотронуться до святыни было невозможно — оттого, что к ней устремлялись толпы паломников, или из-за того, что она была установлена слишком высоко. Тогда в дело шли зеркальца, которые позволяли уловить лучи, падавшие от реликвария или чудотворного образа. Их прикрепляли к паломническим посохам или флягам, а также пришивали к шляпам [260, 261]. Видимо, считалось, что зеркальце, поймавшее такие лучи, тоже в какой-то мере приобретает чудесную силу. Потому зеркала, наряду со значками, изображавшими святых или их реликвии, продавали в паломнических центрах, а пилигримы привозили их назад в родные места — как напоминание о той святыне, которую они посетили, и как своего рода полуреликвию [293] Schwarz 1959. P. 90–105; Lamy-Lassalle 1973. P. 46–47; Harbison 1991. P. 200–202; Bruna 1996. P. 82–83 (n. 74), 203–204 (n. 31); Успенский 2009. C. 127.

.

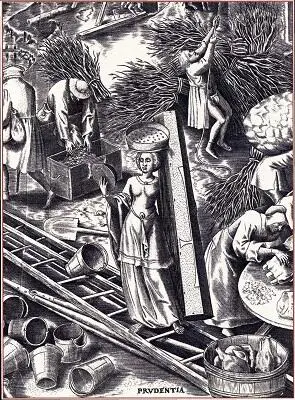

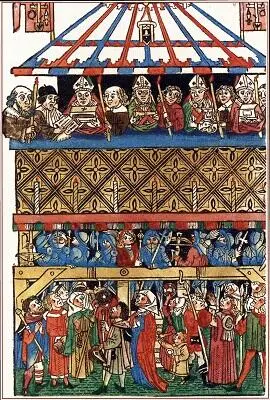

В Позднее Средневековье Нюрнберг был не только одним из богатейших городов Священной Римской империи, но и одной из ее «столиц» — именно там хранились императорские инсигнии и важнейшие реликвии, собранные императорами: копье, которым сотник Лонгин пронзил бок Христа, фрагмент Святого креста, щепка от вифлеемских яслей, кость св. Анны, матери Девы Марии, цепи апостолов Петра и Павла и др. Во вторую пятницу после Пасхи для демонстрации этих реликвий ( Heiltumsweisung ) толпам народа на центральной Рыночной площади строили трехуровневую деревянную конструкцию. Папа Мартин V (1417–1431) даровал всем паломникам, которые придут их увидеть, индульгенции (аналогичные смотры реликвий устраивали и в других городах империи: в Ахене, Кёльне, Вене, Бамберге, Вюрцбурге и т. д.).

В 1487 г. городской совет Нюрнберга выпустил специальную брошюрку, посвященную «выставке» и святыням. На одной из гравюр, которыми она иллюстрирована, мы видим, как прелаты с высоты помоста показывают собравшимся реликварии. Внизу одна из женщин, чтобы уловить святые лучи, поднимает круглое зеркало, а малыш, которого она держит за руку, несет такое же, но поменьше [294] Zika 2003. P. 56З-564, Fig. 106; Merback 2012. P. 161–162, PI. 13.

[262]. Как писал Майкл Кэмилл, «хотя мы привыкли воспринимать зрение как пассивный процесс, формирование на сетчатке глаза перевернутого изображения предметов, люди Средневековья […] верили в то, что это могущественное чувство способно оставлять на предметах свой физический отпечаток» [295] Camille 1996. P. 19.

. Средневековые теории зрения, которые в основном были унаследованы от Античности, описывали его механизмы в тактильных терминах. Смотря на какой-то объект, мы словно к нему прикасаемся, и этот контакт способен воздействовать как на него, так и на нас самих. т рамках модели экстрамиссии , которая была освящена авторитетом Платона («Тимей») и господствовала в латинском мире до XIII в., глаз можно было сравнить с лампой. Считалось, что он вместе с солнечным светом освещает предметы своими зрительными лучами. В XIII в. через арабские переводы Аристотеля и сочинения мусульманских авторов, Авиценны/Ибн Сины (ок. 980–1037) и Альхазена/Ибн аль-Хайсама (ок. 965 — ок. 1040), на Западе распространилась альтернативная модель интромиссии. В соответствии с ней каждый предмет, на который падает солнечный свет, излучает во все стороны свои «подобия» ( species ), которые и улавливаются глазом. Английские философы-«перспективисты» (Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон, Роберт Пекхэм), взяв за основу идею интромиссии , создали новые модели, сохранявшие отдельные элементы из теории экстрамиссии. Как писал Гроссетест, человек видит благодаря тому, что «визуальный дух», исходящий из его глаз, встречается с «подобиями», излучаемыми предметами. В любом случае, созерцая какой-то объект, каждый из нас вступает с ним в физическое взаимодействие, и оно может оказаться для него как благотворным, так и пагубным [296] Lindberg 1976; Camille 1989. P. 23–24; Tachau 2006. P. 340–341, 344, 351; Jung 2010. P. 207.

. Самый известный пример представлений о силе зрения — унаследованная от Античности вера в то, что в момент зачатия ребенка или во время беременности женщине опасно смотреть на что-то уродливое. Ведь она — под воздействием собственного воображения — рискует произвести на свет монстра. Французский хирург Амбруаз Паре в трактате «О монстрах и знамениях» (1573 г.) поведал о том, что в 1517 г. в окрестностях Фонтенбло родился младенец с лягушачьим лицом. Его отец заявил, что накануне зачатия у его жены была лихорадка, и для излечения ей посоветовали держать в руках лягушку — вот почему она родила уродца [297] Paré 1971. P. 37, Fig. 28. См.: Бергер 2004. C. 155–156.

. Источником такой опасности могло выступать не только живое существо, но и его изображение. Например, придворный клирик и писатель Геральд Камбрийский в «Путешествии по Уэльсу» (1191 г.), со ссылкой на римского ритора Квинтилиана, рассказал о том, как у некой королевы в спальне был изображен мавр. Она на него подолгу смотрела и в итоге родила чернокожего младенца [298] Dimock 1868. P. 132. См.: Holmes 2010. P. 336–338.

. Спустя 400 лет эту же историю в своем трактате «О священных и мирских образах» (1582) вспомнил архиепископ Болоньи Габриэле Палеотти. Описывая, сколь велика сила образов, он перечислил в одном ряду рождение ребенка-«эфиопа», благотворный эффект распятий, которые неоднократно обращали грешников к покаянию, и историю св. Франциска, который, пристально вглядываясь в раны Спасителя, и сам принял стигматы [299] Paleotti 1594. P. 106–110.

. Чудо лишь усиливает «природный» эффект изображений, которые мощнейшим образом воздействуют на воображение, а оно оставляет свой отпечаток не только в душе, но и на теле зрителя. Само созерцание сакральных объектов и образов порой считали душеполезным. Например, эффект, на который рассчитывали владельцы Псалтирей или Часословов, украшенных фигурами Христа и святых, явно не всегда был связан с чтением (произнесением) молитв. Книга, заключающая в себе сакральные тексты и образы, сама выступала как могущественный объект. Его сила могла активизироваться через физическое соприкосновение или визуальный контакт со словами, написанными на листе, изображениями сакральных персон или со всем манускриптом в его материальной целостности. Как подчеркивает Дон Скемер, рукописи порой использовались в качестве амулетов. Неграмотные или не слишком грамотные владельцы таких манускриптов «могли "читать" текст, не расшифровывая слова как серию фонетических знаков, а воспринимая страницы с текстом как образы, пристально вглядываясь в иконоподобные священные изображения и слова, созерцая молитвы, сопровождавшие излюбленные миниатюры, и прикасаясь пальцами к текстам литаний самых сильных небесных заступников в ожидании божественного благословления и защиты». Вот почему в иллюминированных манускриптах фигуры и особенно лики святых заступников (например, св. Маргариты, которая считалась помощницей при родах) так часто бывают практически стерты [300] Skemer. P. 245–246, 272. См. также: Stanton 2011; Rudy 2015.

. Фигуры сакральных персон, изображенные на страницах Часословов или Псалтирей, воспринимались как источник спасительной силы, к которой можно было приобщиться, прикоснувшись к ним пальцами, губами или лишь взором.

Интервал:

Закладка: