Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Название:Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Слово

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-387-01549-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Майзульс - Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем краткое содержание

Книга Майзульса рассказывает об облачках — «бабблах», в которые записывали реплики персонажей, о рамках, из которых они так часто пытались выбраться, о маргиналиях — причудливых, комичных, монструозных, часто абсурдных и непристойных обитателях книжных полей, о том, как средневековые читатели портили фигуры грешников и демонов и различные изображения нагого тела на книжных миниатюрах. Историю средневекового образа невозможно понять и написать, забыв о зрителе, который взаимодействовал с ним, поклонялся ему или ненавидел его.

Мышеловка святого Иосифа. Как средневековый образ говорит со зрителем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

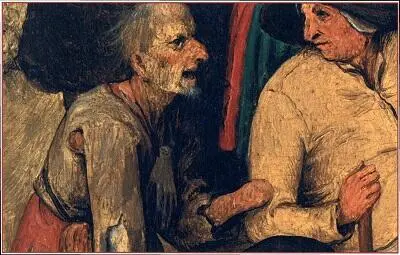

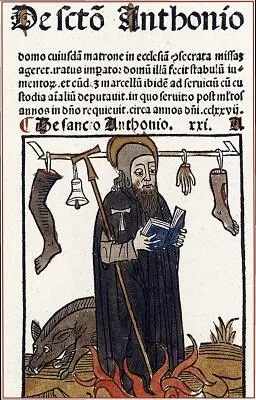

Они специализировались на помощи больным, пораженным «святым огнем», и заведовали госпиталями по всей Европе. Там над дверями нескольких церквей были подвешены «почерневшие члены и кости». Они должны были неустанно напоминать о могуществе св. Антония, который посылает эту чудовищную болезнь и — через своих «сыновей»-антонитов — от нее лечит [336] Hayum 1989. P. 32; Wood 2011. P. 223–224; Powell 2012. P. 170–172. Cp.: Sigal 1985. P. 103.

[288]. Глядя на немецкую гравюру, где паломники молят св. Антония о заступничестве и исцелении, трудно понять, кто перед нами: сам святой, явленный в вечной славе, или скорее его изображение — раскрашенная статуя, стоящая посреди храма.

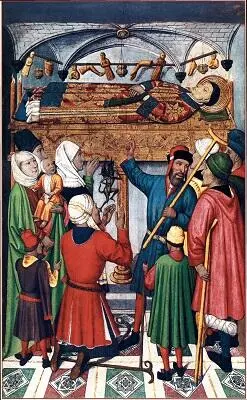

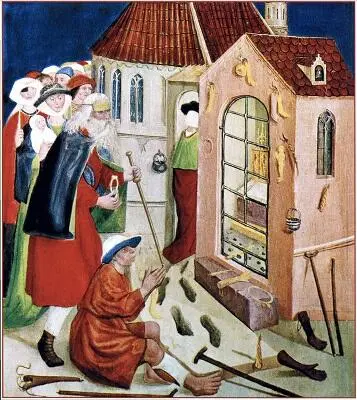

Грозный аббат предстает как живой. Однако вотивные дары, развешанные над его головой, скорее указывают на то, что перед нами изображение [288–291]. Вероятно, такая двусмысленность была намеренной. Ведь образ святого, как считалось, исполнен силой ( virtus ) прообраза и материализует его чудотворное присутствие в этом мире. Чтобы оказаться поближе к святым, можно было не только оставить свой дар, но и, скажем, выскоблить его на стене. В 2010 г. в английском Норфолке запустили проект по поиску средневековых граффити, которые сохранились во множестве старинных церквей графства [337] http://www.medieval-graffiti.co.uk

. В итоге были найдены и каталогизированы тысячи надписей (молитв, магических формул, проклятий) и рисунков, которые раньше не привлекали особого внимания или просто оставались незамеченными.

Там были круги и сложные «цветочные» композиции, нарисованные с помощью циркуля, кресты, звезды, «узлы», изображения ладоней и ступней, корабли с мачтами, человеческие и демонические лица. Причем многие граффити не просто раскиданы по интерьеру церкви, а концентрируются ближе к алтарю или к нишам, где до Реформации стояли статуи святых. Хотя назначение этих рисунков не всегда можно выяснить, ясно, что часть из них была не забавой или пробой пера, а запечатленной молитвой или оберегом, предназначенным для защиты от злых сил.

Многие изображения ладоней, ступней и кораблей — это, вероятно, доступный всем вариант ex-voto . Восковые или серебряные корабли — один из частых даров, которые приносили, чтобы поблагодарить за спасение во время штормов или просто за благополучное плавание. Такие дары активно несли св. Николаю, считавшемуся покровителем моряков и всех мореплавателей. Потому у его алтарей или статуй в церквах порой скапливались целые флотилии. Корабль, выцарапанный на стене, ничего не стоил и был намного более долговечен, чем маленькие фигурки [338] Plesch 2002 b; Bacci 2005. P. 101–102; Champion 2015.

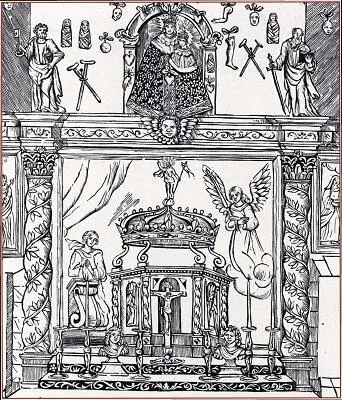

. некоторых храмах, куда стекались и продолжают стекаться паломники, вотивы заполняли собой почти все пространство вокруг мощей или почитаемых образов. Их скопление демонстрировало, насколько конкретный святой могущественен, а его культ — популярен. Чем больше ex-voto , тем больше паломников, приносящих свои дары, тем больше новых пожертвований. В начале XIV в. папа Климент V (1305–1314) учредил комиссию для проверки чудес, которые, как утверждали, после смерти стал творить английский прелат Томас де Кантилупе (ум. в 1282 г.). Выяснилось, что у его могилы в Герефордском соборе уже скопилась целая гора вотивов: 170 серебряных кораблей и 41 корабль из воска, 129 человеческих фигур или изображений частей тела, изготовленных из серебра, и 1424 — из воска, 77 фигурок животных, 108 костылей и три деревянные повозки [339] Vauchez 1988. P. 534.

. Еще более солидным собранием мог похвастаться баварский город Альтёттинг. Там в 1489 г. пронесся слух о том, что местная статуя Девы Марии воскресила утонувшего ребенка. После этого к ней потянулись тысячи паломников. Во второй половине XVII в. в часовне, где стояла статуя, было собрано более 12 тысяч вотивных табличек с изображением чудес, которые ей приписывали [340] Freedberg 1989. P. 148.

. Однако порой изобилие вотивных даров превращалось в проблему. Для того, чтобы ex-voto не падали на головы верующих, стены храмов приходилось укреплять, и в некоторых святилищах ограничивали круг тех, кто имеет право оставлять свои дары. Вотивы — особенно те, что не представляли особой материальной ценности, — требовалось периодически вычищать, чтобы освободить пространство для новых и не дать народному благочестию установить свои правила в церковном пространстве.

Интервал:

Закладка: