Сергей Антонов - Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского

- Название:Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-2004-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Антонов - Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского краткое содержание

Банкроты и ростовщики Российской империи. Долг, собственность и право во времена Толстого и Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Государство и право

Автор изданного в 1827 году путеводителя по Москве с гордостью описывал «огромн[ый]… прекрасный новейшей Архитектуры дом», в котором располагались городские и губернские присутственные места. Он был расположен на видном месте поблизости от Кремля и Красной площади, справа от Воскресенских ворот, на месте всем известного здания городской думы. Это здание (см. ил. 6.2 на с. 367) изначально было монетным двором XVII века, приспособленным под размещение официальных учреждений при Екатерине II и получившим свой окончательный облик в стиле классицизма после перестройки, законченной в 1820 году [58] В 1889 г. на его месте было построено нынешнее здание Московской городской думы в псевдорусском стиле, которое после 1917 г. стало Музеем Ленина (ныне Музей Отечественной войны 1812 г. – Прим. пер. ): Сытин П. В. Из истории московских улиц. М., 1958. С. 159.

. Довольно характерным для общего состояния российского бюрократического мира был резкий контраст между изящным внешним видом здания и царившей внутри него скученностью и суетой: оно было разделено на сотни крохотных кабинетов, лестниц и коридоров, а часть его левого крыла занимала долговая тюрьма. В путеводителе перечислялись все учреждения, расположенные в здании: помимо судов здесь находились такие важные губернские и городские институции, как городская дума, управа благочиния, дворянская опека, казенная палата и губернское правление, – а затем не без иронии отмечалось: «Каждому из читателей наших думаю небезызвестно чем какое присутственное место заведывает» [59] Москва или исторический путеводитель по знаменитой столице Государства Российского. Т. 2. М., 1827. С. 330–332. Выражаю благодарность за эту ссылку Н. С. Датиевой.

. В Москве имелось несколько других важных административных зданий, включая Опекунский совет Императорского воспитательного дома на Солянке (построено в 1825 году), здание Сената в Кремле (1788) и 17 полицейских частей, разбросанных по городу. У каждого из двух главных городских должностных лиц, генерал-губернатора и обер-полицмейстера, имелось по просторной резиденции в центре города, где они работали и принимали посетителей и просителей.

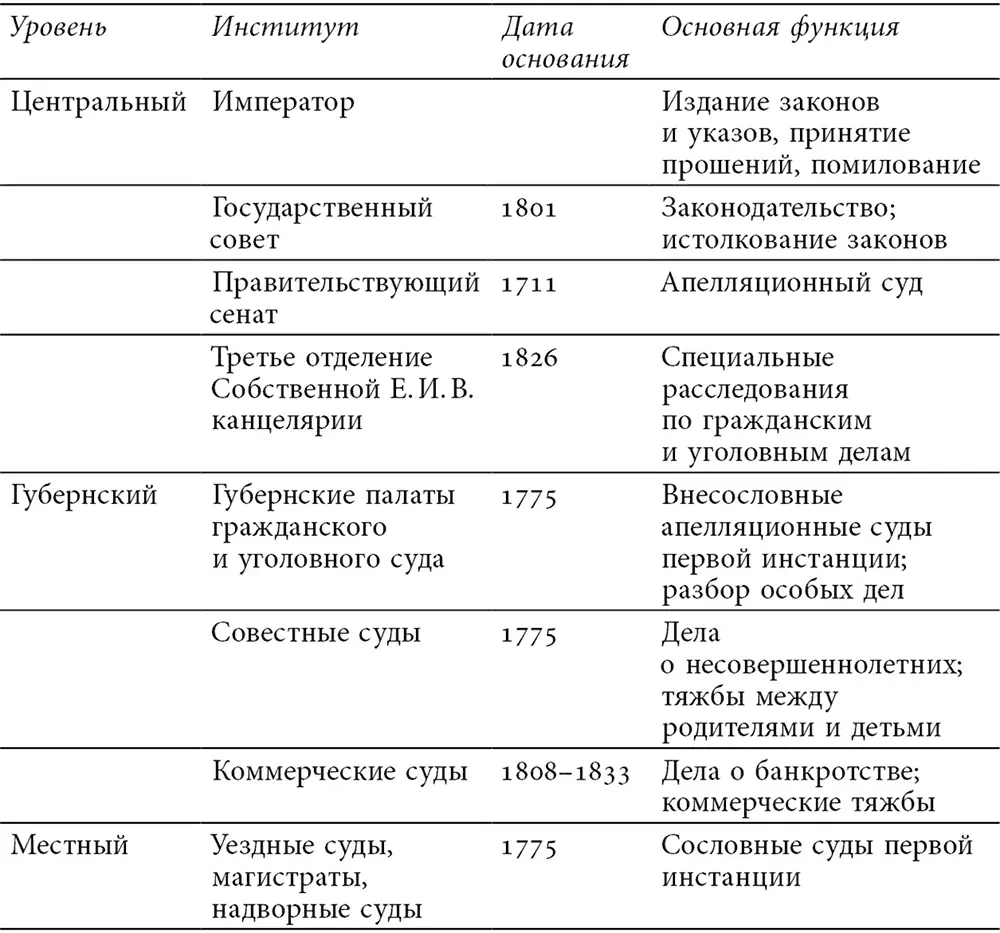

Читатели путеводителя – несомненно, в большинстве своем люди достаточно обеспеченные – едва ли могли избежать посещения этих зданий, либо лично, либо через посредника, при решении многочисленных дел и вопросов, занимавших раннеиндустриальное государство и его подданных, шла ли речь о регистрации долговой сделки, просьбе о взыскании полицией денег с должника, о покупке гербовой бумаги, требовавшейся для составления официальных актов, или о судебной тяжбе. Подобно этому архитектурному ландшафту, юридические и административные рамки Российской империи, вкратце очерченные в таблицах 0.1 и 0.2, в основном были заданы «Учреждениями для управления губерний», изданными в 1775 году Екатериной II, но в конечном счете они основывались на личной власти царя и на этосе государственной службы, восходивших корнями еще к Московскому царству.

Петр I учредил Правительствующий сенат как высший административный орган империи, но в середине XIX века он главным образом играл роль высшего апелляционного суда. Другой важной петровской инновацией была замена московской системы чинов Табелью о рангах (воспроизведена в Приложении Б), согласно которой все чиновники и офицеры делились на 14 классов и юридически отделялись от низших «служителей» – таких, как унтер-офицеры и канцелярские служащие. Табель о рангах обеспечивала автоматическое вступление в ряды личного, а потенциально и потомственного дворянства; кроме того, она упрощала определение позиции должностного лица в служебной иерархии [60] Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century / Eds. W. Pintner, D. K. Rowney. Chapel Hill, 1980.

.

В первую очередь екатерининское законодательство предусматривало единообразную систему губернского управления, согласно которой вся империя делилась на губернии, первоначально имевшие одинаковую численность населения и более или менее соответствовавшие областям современной России. Местную иерархию возглавлял гражданский губернатор, причем в некоторые особо важные губернии, включая Санкт-Петербургскую и Московскую, также назначался более высокопоставленный военный генерал-губернатор. Полномочия губернаторов в начале XIX века постепенно расширялись, и потому в законе 1837 года губернатор назывался «хозяином губернии». Их полномочия включали право изгонять из губернии нежелательных лиц, таких как мошенники и «ростовщики», контролировать работу полиции, занимавшейся взысканием долгов и проводившей уголовные расследования, и осуществлять ограниченный набор судебных функций. Хотя в художественной литературе губернаторы изображались местными тиранами, архивные изыскания показывают, что их возможности были ограничены в некоторых отношениях – не только из-за наличия присматривавших за ними чиновников тайной полиции, но главным образом из-за необходимости ладить с местными элитами [61] Robbins R. Tsar’s Viceroys: Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire. Ithaca, 1987; Schattenberg S. Die korrupte Provinz? Russische Beamte im 19. Jahrhundert. Frankfurt, 2008; Evtuhov C. Portrait of a Russian Province.

.

Таблица 0.1. Российская судебная система до реформы 1864 года

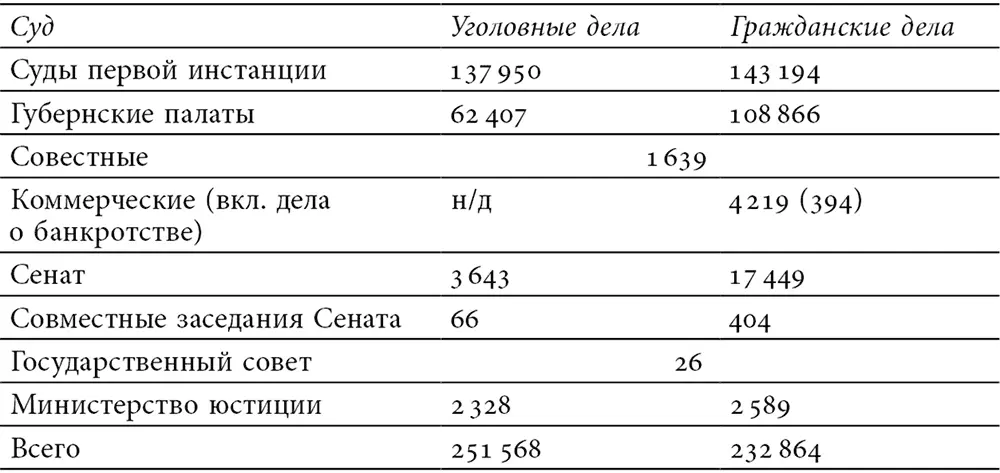

Таблица 0.2. Загруженность судов в 1858 году a

a . Учтены все дела, разбиравшиеся судами, даже если они не были закрыты в течение года. Не учитываются административные и распорядительные разбирательства. Источник данных : Журнал Министерства юстиции. 1860. № 4. С. 24–33.

Значение имели и формальные ограничения власти губернаторов, особенно в том, что касалось судебных институтов. До реформы 1864 года отправлением правосудия занимались главным образом губернские палаты гражданского и уголовного суда – всесословные суды второй инстанции, в которых служили опытные юристы. Председателей этих судов утверждал лично император, отбирая их из числа кандидатов, предложенных Сенатом, хотя в XIX веке кандидатов в большинстве губерний выбирало дворянство. Товарищей председателей выбирал министр юстиции, а заседателей выбирали дворянство и губернские городские общества (по два от тех и других) [62] Троцина К. История судебных учреждений в России. СПб., 1851; СЗ. Т. 2. Ч. 1. № 2376, 2434 (1857).

.

Несмотря на то что полиция и административные органы, подчиненные министру внутренних дел, лучше финансировались, имели более крупный штат и были более влиятельными, чем суды, все равно было бы сильным преувеличением утверждать, что до 1864 года судебные и исполнительные функции в России полностью сливались и что по этой причине в России до 1864 года не существовало настоящей судебной системы. Помимо судебных палат, в губерниях имелось несколько дополнительных судов: коммерческие, совестные, словесные и сиротские. Особое значение имели коммерческие суды, поскольку они отвечали за коммерческие тяжбы и надзор над процедурами банкротства купцов. Официально они были приравнены к судебным палатам, несмотря на их меньшую загруженность и относительно узкую юрисдикцию. Кроме того, в число губернских учреждений входили различные выборные органы, позволявшие местным элитам принимать по крайней мере ограниченное участие в управлении страной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)