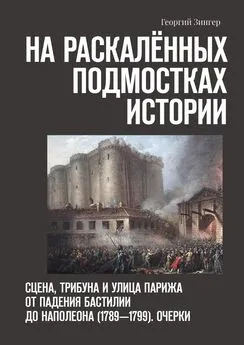

Георгий Зингер - На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки

- Название:На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449676771

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Зингер - На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки краткое содержание

На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да, актёры, утверждавшие, что именно они творят подлинную, высшую реальность, были по-своему правы. Театральное отражение придворного обихода оказывалось богаче, разнообразнее и уж бесспорно занимательнее оригинала. Здесь шла настоящая игра, довольно сложная, рассчитанная на тонких ценителей и волей-неволей аристократичная, но всё-таки игра. Сравнивая её с действительностью, люди театра преисполнялись гордыни. Они видели, какие посредственные актёры выступают на театре жизни, как часто они берутся не за свои роли, словно бы пародируя комедию, но являя при этом зрелище скорее прискорбное, чем смешное. Скажем, какой-нибудь чванный, глупый парвеню, простак, мнящий себя тонкой штучкой, а сам ловко одураченный, зарвавшийся банкир-банкрот и т. п. – кого они способны позабавить своим неразумием? Разве что моралистов-проповедников или любителей сплетен. Впрочем, даже исполняя в жизни роли, действительно уготованные им судьбой, родословной и положением в обществе, люди редко достигают истинного совершенства. Для них недоступны не только высоты трагедии – жанра, по самой сути чуждого обыденности, – но и красота подлинной драмы. Нет, положительно театр – единственное место, где неуклюжих актеров жизни передразнивают искусные профессиональные лицедеи, чья игра способна сделать их невзгоды комичными и поучительными. В трагедии же они дают миру пример импозантного, волнующего благородства, какого в реальности вообще не встретишь.

Вот почему театр выше жизни. На том стоят законодатели художественного вкуса эпохи, причем им вторят подчас и философы-современники: «Искусство! В его тесных оковах природа заставляет свои стихии служить удовольствию»; «Земля рождает цветы, искусство делает из них букет». Если таково мнение самого Гельвеция, то нетрудно представить, сколь велико было презрение актеров не только к убогой реальности, но и к такому театру, который (как, например, британский театр того же времени) слишком похож на жизнь в ее повседневных формах. Вот послушайте, какие снисходительные ноты звучат в речи Клерон, объясняющей, почему она, как и большинство ее товарищей, не приемлет Шекспира: «Французский партер допускает в театре только благородных и элегантных героев. Он бы смеялся, глядя на кривые ноги и торс персонажа ( Ричарда III – Г.З.) , призванного возбуждать страх или жалость. Всякому ведомо, что самый могущественный монарх может быть так же плохо сложен, уродлив, зауряден внешне, как и последний крестьянин его королевства; что телесные нужды, недуги и привычки уравнивают властителей с прочими людьми. Но каким бы он ни был, уважение, которого требует его сан, страх или любовь, внушаемые им, роскошь, окружающая его, делают его всегда значительным в чужих глазах».

Сколько неосознанного презрения к этому досточтимому монарху сквозит в рассуждениях актрисы! Между тем Клерон исполнена пиетета к королевской власти. Но все достоинства, перечисленные ею, принадлежат не лицу, а месту, им занимаемому. Она так чтит само амплуа венценосца, что на долю исполнителя этой роли не остаётся даже простого внимания. Кто он, каков – это, оказывается, неважно. И что всего забавнее, почтительная дама не замечает иронии собственных строк. Её гипнотизирует другое: высочайшие требования к изяществу и царственному благородству «театрального короля». Тот, реальный, может быть как угодно невзрачен, но этот обязан быть королем с головы до пят. Иначе горе ему, ибо ничто, кроме личных достоинств, не служит порукой его величия. Ведь «это только представление, и без помощи всех иллюзий, какие только есть, публика увидит, услышит только актёра и лишится сладости быть обманутою».

Итак, исполнителю приходится быть «святее папы римского», лишь при таком условии иллюзия, творимая им с помощью собственного таланта, побеждает унылое жизнеподобие.

Придётся повторить: такое искусство в высшей мере элитарно. Это утонченная забава, наслаждение сложной игрой зеркальных отражений иллюзии и действительности, переходящих друг в друга и друг с другом соперничающих. И вот, пока избранная публика смакует такой камерный, как сказали бы сейчас, почти «лабораторный» спектакль в спектакле, за стенами театра свирепствует голод, бушуют политические страсти, готовятся военные экспедиции против мирного населения, да и само население вот-вот перестанет быть мирным… В подобной общественной ситуации у искусства, достигшего столь превосходной степени аристократизма, далее пути не было. Как не было его и у самой аристократии. И придворный, и театральный обиход так оторвался от жизненной прозы, что потеря ощущения реальности стала неизбежной. Это и было важнейшим свойством обреченных в грядущей социальной катастрофе. Незаметно для себя вовлечённые в водоворот общественного движения, аристократы двора и искусства сохраняли былую зоркость только к тому, что двигалось вместе с ними, как щепки в этой круговерти, не чувствуя дна, не видя ни берега, ни цели. На их глазах связь времен распалась, исторические события казались цепью тягостных случайностей. Не догадываясь, что здесь действуют закономерности, фатальные для них, и часто становясь жертвами собственной слепоты, они даже тогда вряд ли понимали смысл происходящего.

Такова участь, постигшая старый сословный театр. Когда в него пришли обновители, эта цитадель, подобно Бастилии, столь же нелепо сопротивлялась и так же бесславно пала. Камерные постановки вскоре уступили место трагедиям, где в любой героической или демонической роли выступало живое, узнаваемое лицо, притом сознающее свою историческую миссию не меньше, чем непосредственные цели своих поступков. Лицедея сменил оратор и трибун. И уже в этом новом качестве не только театр приближался к реальности, но и жизнь устремлялась к театру. Только теперь он был рассчитан не на узкий круг избранных ценителей, раз и навсегда усвоивших единственно возможные «правила игры» в единственно приличествующей для каждого случая мизансцене. Однако свои каноны были и здесь. Агора, где происходили собрания греческого демоса, народный форум эпохи Цезаря и Антония, и наравне с ними – афинский амфитеатр или римский Колизей – вот где искали примеров для подражания. Жизнь хотела походить на высокие античные образцы, не ради частных корыстных целей, как в былые времена лицедейства бытового, не ради изощренной игры в игру, как в священном храме лицедеев театральных, но во имя совершенного будущего. Трезвый взгляд из дня нынешнего обнаруживает, что это было зачастую ходульно и достаточно грубо, но того требовало настроение эпохи.

Ж.-Л. Давид. Клятва в зале для игры в мяч (1791)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Вернадский - Начертание русской истории [litres]](/books/1081585/georgij-vernadskij-nachertanie-russkoj-istorii-lit.webp)