Светлана Плетнева - КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей

- Название:КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей краткое содержание

Книга посвящена выявлению и исследованию закономерностей социально-экономических отношений кочевников. Одновременно рассматриваются вопросы взаимоотношений земледельцев и кочевников, возникновения кочевнических культур. Изучение и систематизация закономерностей позволили построить ряд социально-этнокультурных моделей, существовавших в степях на разных ступенях развития.

КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

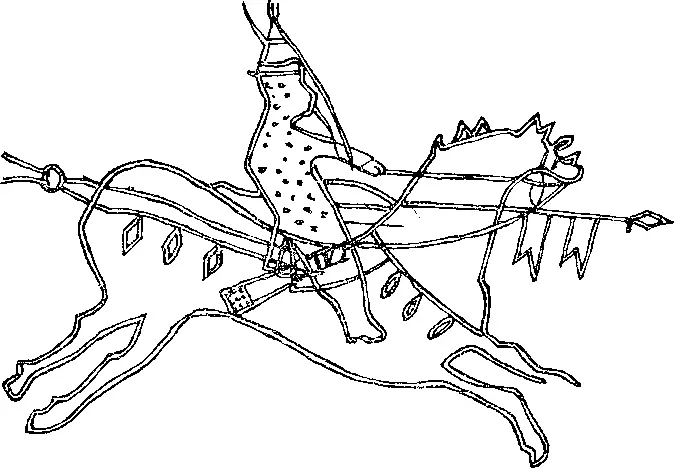

Еще далее от евразийских степей простираются степи Северной Америки. Однако там мы наблюдаем ту же картину, те же процессы. С приходом в Америку европейцев многие индейские племена, бывшие оседлыми земледельцами, перешли сначала к полуоседлости, а затем к таборной форме кочевания. Жизнь их была сплошной борьбой за пастбища, т. е. это была своеобразная форма «нашествия», заключающаяся в стремлении кочевников отстоять земли, необходимые им для выпаса стад. Социальные отношения индейцев не выходили по существу за рамки военной демократии с типичными для поздней ее формы зачатками классовой дифференциации [63] Аверкиева Ю. П. Индейское кочевое общество XVIII—XIX вв. М., 1970, с. 6—13 и сл.

.

Итак развитие кочевнической экономики и вместе с тем общественного строя подчинялось, как нам представляется, единым законам. Из-за недостатка источников мы не всегда можем с полной уверенностью говорить, на какой ступени развития находилось рассматриваемое кочевое сообщество. Особенно трудно уловить таборное кочевание, о котором сохраняется очень мало сведений. Только в тех случаях, когда период «нашествий» затягивался на десятилетия и даже столетия (как у гуннов, например), когда в движение оказывались втянутыми десятки и сотни племен и этносов, только тогда удается выявить все основные характерные для таборного кочевания черты: отсутствие археологических памятников, отсутствие этнического единства, военную демократию и сокрушающие древние цивилизации нашествия.

Глава вторая ВТОРАЯ СТАДИЯ КОЧЕВАНИЯ

После захвата новых земель, относительного урегулирования отношений с завоеванными племенами и соседними государствами и народами кочевники-скотоводы начинали активно осваивать занятые ими территории. Начинался период «обретения родины». В венгерской исторической литературе по сей день так называется время завоевания и первые десятилетия освоения придунайских степей пришедшими из Ателькузы ордами венгров.

Вторая форма (стадия) кочевания означает прежде всего ограничение территории кочевания для каждой орды или рода и соответственно появление постоянных мест для сезонных стойбищ — зимовок и летовок. Источники говорят нам, что для степняков вторая стадия кочевания — наиболее характерная форма хозяйствования. Она справедливо разделена С. И. Вайнштейиом на две разновидности: полукочевую и полуоседлую [64] Вайнштейн С. И. Проблемы происхождения и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии.— В кн.: IX МКАЭН. Доклады советской делегации. М., 1973.

. Первая — ближе по своему внутреннему и внешнему выражению к таборному кочеванию, а вторая — к третьей форме скотоводческого хозяйства, являющейся по существу почти

оседлой. Следует помнить, что далеко не всегда по какому-либо одному источнику можно различить, таборная или уже полукочевая экономика была основой того или иного этнического объединения. Только совокупность всех видов источников (письменных, фольклорных и археологических) позволяет более или менее уверенно ответить на этот вопрос.

Ограничение территорий кочевания неизбежно приводило к некоторой специализации скотоводства и к изменению состава стада. Последнее выражалось в том, что кочевники, осваивавшие широкие луговые просторы больших рек, начинали разводить крупный рогатый скот, ранее, как правило, угонявшийся из соседних стран. Орды, получившие в наделы ковыльно-разнотравные участки, занимались преимущественно разведением лошадей, мелкотравчатые степи использовались для выпаса овец, а сухие степи (почти полупустыни) — для верблюдов. Это разумеется не означало, что состав стада не был сме-шаным. Мы говорим только о преимущественном разведении определенного вида скота. К тому же следует учитывать и то обстоятельство, что европейские степи были очень богаты пастбищами и почти в каждый обширный надел входили степные участки разных типов — даже нередко и полупустыни (например, в Заволжских степях).

Размеры кочевого участка зависели от величины кочевой группы, владеющей им. В начале освоения степи участки были очень большими. На каждом кочевал крупный кочевой, обычно кровнородственный коллектив, который В. Я. Владимирцов называл «куренем», а сам способ ведения хозяйства большой группой—«куренным». Формирование куреней характерно, по его мнению, для периода разложения родо-племенного строя, т. е. начиналось оно еще в рамках военной демократии, а далее могло существовать и развиваться уже в классовом обществе [65] Владимирцов В. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934, с. 36—37.

. Прогрессирующее разложение родо-племенного строя и развитие классовых отношений, обнищание рядовых кочевников и накопление богатств в руках отдельных семей приводили к распаду общин-куреней на более мелкие хозяйственные объединения. Этот процесс убедительно прослежен на примере башкирского общества XVII— XVIII вв. Р. Г. Кузеевым [66] Кузеев Р. Г. Очерки исторической этнографии башкир. Уфа, 1957, с. 113, 114, 130, 131.

. Прежде всего из куреней стали выделяться богатые семьи с чадами, домочадцами и большим количеством скота. Эти новые подразделения назывались аилами (по Владимирцову). Размеры аилов нередко также были громадными, поскольку к богатой семье примыкали бедняки. Не владея достаточным для кочевания количеством скота, бедняки пасли чужой скот, брали его исполу на выпас или же, что особенно важно, начинали переходить к новому способу производства — к земледелию.

Таким образом, если для первого этапа второй стадии был характерен куренной способ кочевания, то на втором этапе ведущим, очевидно, стало аильное кочевание. Появилось земледелие, ведшееся на полях вокруг зимовок. Беднейшая часть населения и на лето оставалась на зимовках, обрабатывала поля и бахчи, а также запасала необходимое для некоторых видов и пород скота количество сена (для крупного рогатого скота, молодняка, высокопородных коней).

Военно-демократический строй постепенно сменялся классовым. Однако последний отличался необычайной для любого оседлого народа патриархальностью. Даже захваченные пленники становились внутри аилов обычными бедняками и в случае удачи могли разбогатеть и превратиться во влиятельных лиц в новом для них сообществе. То же, естественно, могло произойти с беднейшими сородичами, которые, участвуя с набегах, также легко и неожиданно могли разбогатеть, забросить тяжкий земледельческий труд и вновь превратиться в свободного кочевника-скотовода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: