Светлана Плетнева - КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей

- Название:КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей краткое содержание

Книга посвящена выявлению и исследованию закономерностей социально-экономических отношений кочевников. Одновременно рассматриваются вопросы взаимоотношений земледельцев и кочевников, возникновения кочевнических культур. Изучение и систематизация закономерностей позволили построить ряд социально-этнокультурных моделей, существовавших в степях на разных ступенях развития.

КОЧЕВНИКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ поиски исторических закономерностей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Логически можно допустить, что кочевники, не оставившие на земле никаких памятников, кроме отдельных разбросанных погребений, находились на первой стадии кочевания. Имена племен, орд, объединений, или, как часто называли их древние авторы,— «народов», памятников которых мы практически не знаем, известны в огромном количестве. Тем не менее, видимо, не о всех этих «народах» можно говорить, что они находились на стадии таборного кочевания. Невозможность основывать свои выводы только на археологических данных усугубляется тем обстоятельством, что не все степные области Европы и Азии исследованы археологами равномерно и полно, а значит отсутствие памятников нередко объясняется просто слабой исследованностью того или иного района. Поэтому этот признак играет роль и бывает значимым только в случаях достаточно тщательной археологической изученности территории, на которой упоминается интересующая нас кочевническая группировка.

Так, мы знаем, что после нашествия гуннов в восточноевропейских степях остались кочевать многочисленные племена, которые постоянно упоминаются в византийских и переднеазиатских источниках V—VII вв. Это акациры, барсилы, сарагуры, уроги, савиры, авары, утигуры, оно-гуры, кутригуры, болгары, хазары и многие другие [43] Артамонов М. И. История хазар, с. 40—157.

.

Несмотря на то что этот участок степи изучен археологами достаточно хорошо, здесь не известно ни одного более или менее выразительного (стационарного) памятника V—VII вв., который можно было бы связать с одним из перечисленных народов. Следовательно, все эти народы находились в те века на первой стадии кочевания. Продукты земледельческого и ремесленного труда они получали от соседей мирным, а чаще военным путем, поскольку постоянно находились в состоянии войны-нашествия. Известно, что в середине VII в. кочующие по европейским степям авары захватили земли славянского племени дулебов [44] Там же, с. 64—65, 103—113; Гумилев Л. П. Древние тюрки, с. 34—39.

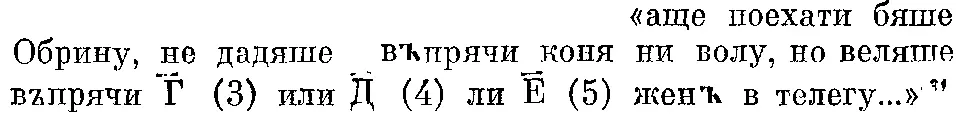

. Там они не только просто «примучивали» дулебов, о чем писал через триста с лишним лет русский летописец, но и использовали их на земледельческих работах. Беспощадная эксплуатация завоевателей образно изображена в летописном рассказе:

[45] ПСРЛ, т. II, с. 9.

Этот почти символический образ жестокости свидетель-ствует во всяком случае о том, что славяне вынуждены были выполнять все тяжелые работы для завоевателей. Думается, что именно подобный насильственный симбиоз кочевников и земледельцев способствовал быстрейшему превращению аварского племенного союза в Аварский каганат — образование государственного типа.

То же можно сказать и о древних болгарах, вторгшихся после уничтожения хазарами приазовского государственного объединения — Великой Болгарии — в степи нижнего Дуная. Вторжение произошло в середине VII в. и было возглавлено ханом (вождем) Аспарухом [46] Златарски В. История на Българската държава през средните векове. София, 1970, с. 13 и сл; Артамонов М. И. История хазар, с. 157—170; Чичуров И. С. Экскурс Феофана о протоболга-рах.— Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976.

. Около 100 лет кочевали в Подуиавье древние болгары, не оставляя в земле никаких следов, которые могли бы быть замечены и исследованы археологами [47] Бакланов С. Формиране на старо-българската култура VI— IX вв. София, 1977, с. 62; Въжарова Живка П. Славяни и пра-българи (по данни на некрополите от VI—XI в. на територията на България). София, 1976, с. 434—435.

. Однако и там начался симбиоз кочевников-болгар с земледельцами-славянами, пришедшими на эти земли в конце VI в. Слияние этих двух компонентов проходило, судя по скудным дошедшим до нас сведениям, без диких насилий, сравнительно спокойно для того жестокого времени. Славяне даже вливались в боевые дружины Аспаруха, участвовали в охране границ занятой болгарами территории [48] Златарски В. История на Българската дъержава..., с. 197 и сл.

,

И здесь слияние привело к стремительному расцвету государственности, к образованию Дунайской Болгарии, к быстрому росту городов и к развитию высокой культуры [49] Ваклинов С. Формиране на старо-българската култура..., с. 79— 167.

.

Надо сказать, что между собой разные кочевые этнические группировки воевали постоянно. Приск Панийский писал, например, что сарагуры, уроги, оногуры «оставили свою страну» под давлением савир, а савиры были оттеснены аварами, а авары — «народами, жившими на берегах Океана» [50] Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа. Л., 1979, с. 55.

. Таким образом, движение по степи было постоянным и сопровождалось битвами и грабежами. Все орды и конфедерации орд отличались, по словам Иордана, «свирепостью к народам». По мнению А. В. Гадло, акациры, изгнанные со своих земель альциагирами и оногурами в сухие степи Прикаспия, превратились в полных кочевников и даже начали называться хазарами, т. е. кочевниками (от тюркского корня «каз» — кочевать, бродить).

В степях V—VII вв. происходили бесконечные перемещения и передвижения. Орды, постепенно переходящие под давлением обстоятельств (экономической необходимости, географических условий) ко второй стадии кочевания, вновь переходили к первой стадии и вновь начинали жизнь, полную опасностей, войн, нашествий, направленных в основном на поиски и захваты новых земель и пастбищ.

Позднее, уже в IX в., когда обстановка в восточноевропейских степях значительно стабилизировалась и многочисленные орды были объединены под властью хазар в государственное объединение, письменные источники говорят о появлении в степях новой кочевой группировки — венгров. Константин Багрянородный писал, что жили они вблизи Хазарии, в местности, называемой Ле-ведия, по которой протекает речка Хидмас или Хингилус.

Несмотря на указанное в сочинении Константина название реки Хингилус, мы не можем сейчас локализовать Леведию. Никаких археологически уловимых следов венгры в восточноевропейских степях, прилегающих к Хазарии, не оставили. Общественный строй их, очевидно, можно в этот леведийский период охарактеризовать как военно-демократический, поскольку Константин Багрянородный подчеркивает, что у них «было семь родов, а князя они никогда не имели ни своего, ни чужого» [51] Константин Багрянородный. Об управлении государством, с. 17.

. Все это свидетельствует о том, что венгры в экономическом отношении находились на первой стадии кочевания. Леведий, по имени которого была названа вся занятая венграми местность, был не князем, а только, «как и прочие после него, воеводою». Хазарское правительство, обеспокоенное соседством такого постоянно готового к грабежу и нашествию объединения, натравило на венгров печенегов, которые изгнали их с речки Хингилус на запад — в местность, названную у Константина Ателькузу. Через эту землю протекало пять крупных рек, перечисленных Константином,— Серет, Врут, Трулл, Куву и Ва-рух. В настоящее время у ученых нет сомнений в том, что это современные Серет, Прут, Днестр, Буг и Днепр, а значит и локализацию Ателькузу мы можем считать доказанной [52] Артамонов М. И. История хазар, с. 334.

. Однако на территории Ателькузы археологи не обнаружили ни одного памятника, который можно было бы связать с венграми. Очевидно, и здесь венгры находились в постоянном движении, в постоянном кочевании, хотя именно в Ателькузе ими был сделан первый шаг от военно-демократической формы правления к единоначалию — венгры выбрали «по обычаю хазар» и под их давлением первого князя — Арпада. Вскоре после этого венгры вновь потерпели поражение от печенегов и направили свою экспансию далее на запад — в Паннонию. До этого они попытались захватить лесостепные области севернее Ателькузы и для этой цели подошли к самому Киеву, о чем и сообщил под 898 г. русский летописец: «ьдоша Оугре мимо Киев горою... и пришедше к Днепру статна вежами беша бо ходаще тако и Половци...» [53] ПСРЛ, II, с. 255.

Из этой фразы явствует, что шли венгры со всеми своими кибитками, семьями, т. е. это была характерная форма нашествия. Итак, венгры, не оставившие в восточноевропейских степях никаких следов своего пребывания, также, по нашему мнению, находились на первой, таборной стадии кочевания.

Интервал:

Закладка: