Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Период VIII–X вв. характеризуется теплым, умеренно влажным и малоизменчивым климатом. Это было время интенсивного почвообразования, особенно в поймах рек. Пойменные участки активно осваивались земледельцами. Складываются весьма благоприятные условия для развития земледелия и животноводства.

География и топография памятников культуры сопок свидетельствуют, что в Ильменском крае население в VIII–X вв. обживало местности, наиболее целесообразные для пашенного земледелия. Уже говорилось, что сопки тяготеют преимущественно к дерново-карбонатным почвам, наиболее плодородным на Северо-Западе. Многие памятники культуры сопок приурочены также к плодородным аллювиальным участкам речных и озерных долин.

Земледельческий уклад населения культуры сопок представляется несомненным. Доминировало, нужно полагать, пашенное земледелие, поскольку подсека на дерново-карбонатных почвах из-за особенностей их химического состава вообще невозможна. [636]Непосредственные следы древней пахоты зафиксированы при исследовании культового сооружения культуры сопок у д. Коломно в Юго-Западном Приильменье. [637]Пахотные борозды обнаружены и в Новгороде под культурными напластованиями Троицких раскопов. Установлено, что они оставлены узколопастными железными наконечниками сох, характерных для Новгородчины в IX–X вв. [638]

Ландшафтная приуроченность к местностям, наиболее пригодным для пашенного земледелия, характерна также для памятников удомельского типа. Население же культуры псковских длинных курганов, как отмечалось, использовало в основном подсечно-огневую форму земледелия. Улучшение природных условий стало импульсом активизации пашенного земледелия, что способствовало единению разнокультурных групп славян и становлению в Приильменье культуры сопок. Конечно, нельзя при этом исключать, что отдельные группы племен культуры длинных курганов и в VIII–IX вв. сохраняли свой прежний уклад.

В VIII в. в Ильменском регионе складывается новая погребальная обрядность. На смену грунтовым могильникам с захоронениями остатков трупосожжения в неглубоких ямках (или прямо на поверхности) приходят курганообразные насыпи — сопки при сохранении всех деталей прежнего ритуала. Вопрос о конкретных путях зарождения сопок остается нерешенным. По этому поводу были высказаны различные предположения. Согласно мнениям П. Н. Третьякова и Е. Н. Носова, сооружение погребальных насыпей в Новгородской земле обусловлено миграцией носителей мощинской культуры из Верхнеокского региона, где высокие курганы известны в предшествующее время. Однако новгородские сопки и мощинские курганы настолько различны по своему строению и керамическому материалу, что ни о какой-либо преемственности между ними не может быть речи. Мною высказана догадка, что обычай сооружения высоких насыпей был позаимствован от балтов в процессе передвижения в Приильменье через их земли, но подкрепить эту мысль конкретными данными пока не представляется возможным. Должны быть решительно отвергнуты и утверждения некоторых исследователей о заимствовании носителями культуры сопок курганной обрядности у норманнов. Ныне вполне очевидно, что скандинавы расселились в Новгородском крае позднее, когда обряд сооружения сопок уже сложился. Исключением может быть округа Ладоги, где сопки имеют больше сходных черт с погребальными памятниками Скандинавии. В целом же обычай сооружать сопки зародился в местной среде и связан с какими-то языческими представлениями.

География памятников культуры сопок и последующая история ее носителей дают все основания отождествлять рассматриваемые древности со словенами ильменскими (новгородскими), о которых в русских летописях сообщается: «Словени же седоша около езера Илмеря, и прозвашася своимъ имянемъ». [639]

В течение IX–X вв. культура сопок постепенно трансформируется в древнерусскую культуру Новгородской земли. Каких-либо нарушений эволюционного развития при этом не наблюдается. Эволюция прослеживается и в керамических материалах, и в домостроительстве, и в топографии поселений. Между сопками и древнерусскими курганами выявляются связующие элементы, свидетельствующие о спокойном развитии культуры и быта населения Приильменья. В сопках и курганах IX–X вв. с захоронениями по обряду кремации тождественны все детали обрядности, однороден и состав вещевых находок. Многие могильники с сопками продолжали функционировать и в X–XII вв. Курганы ильменских словен X–XII вв. нередко имеют в основаниях, как и сопки, кольцевые обкладки из камней, в отдельных насыпях фиксируются и кладки из камней как наследие обрядности культуры сопок.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что предки словен ильменских появились в Поильменье в середине I тыс. н. э. в составе большого потока среднеевропейских переселенцев. Какое-то время они более или менее крупными островками проживали на территории культуры псковских длинных курганов, в ее восточной части, сохраняя свой культурный облик. В хозяйственном укладе кривичей доминировало подсечно-огневое земледелие, а среди носителей удомельских древностей в какой-то степени сохранялась пашенная обработка почв. В связи с улучшением природно-климатической ситуации в Приильменье, большой вес приобретает пашенное земледелие. Носители удомельских древностей и культуры псковских длинных курганов включаются в общий этногенетический процесс, результатом которого стало формирование словен ильменских.

^^^Смоленско-полоцкая группа кривичей

В середине I тыс. н. э., как свидетельствуют находки провинциально-римских типов, значительное число переселенцев из Средней Европы оседает в землях верхнего Немана, Полоцкого Подвинья и Смоленского Поднепровья. Местным населением здесь были балты, представленные двумя культурами — днепро-двинской и штрихованной керамики. В конце IV в. в тех местностях, где осело среднеевропейское население, их развитие прекратилось. Складывается новая культура, названная тушем-линской (рис. 78) [640]

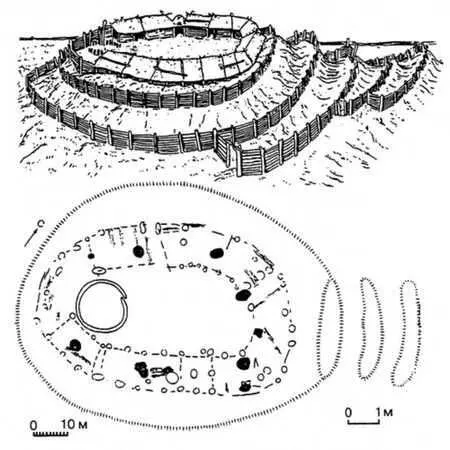

Рис. 78. План раскопок городища Тушемля (внизу) и реконструкция памятника (вверху), по П. Н. Третьякову

Её территория охватывает Смоленское Поднепровье, Полоцко-Витебское Подвинье и смежные с ним области верховьев Вилии, Немана и Березины Днепровской. Основными памятниками этой культуры являются открытые поселения — селища, устраиваемые на песчаных останцах, холмах или на склонах коренных берегов близ рек и озер. Это были довольно крупные селения (большинство их занимало площадь в 1–2 га), застроенные наземными жилищами столбовой или срубной конструкции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: