Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторое представление о застройке дали раскопки селища Дедило-вичи в бассейне верхнего течения Березины. Оно располагалось на склоне холма, и его обитатели, чтобы получить горизонтальные площадки для домостроения, вынуждены были врезать свои жилища одной стороной в грунт. Всего было зафиксировано не менее трехсот западин от жилищ. Дома ставились рядами на небольшом расстоянии друг от друга. Все они были срубными, размер их от 3 х 2,7 до 3,5 х 3 м. В 35 из 47 раскопанных жилищ отрыты печи-каменки, в четырёх — очаги. Рядом с домами находились небольшие хозяйственные строения.

Через столетие по становлении тушемлинской культуры в ее ареале возникают городища, которые служили убежищами для населения окрестных селищ, а также местами языческого культа. При строительстве городищ нередко использовались заброшенные укрепленные селения раннего железного века — сооружались дополнительные укрепления — земляные валы по периметру и ещё два — три вала на склонах.

Одним из таких городищ является Тушемля в верховьях Сожа. Оно было устроено на продолговатом мысе между двумя оврагами. Овальная площадка в 800 кв. м по периметру была обнесена двумя земляными валами с деревянными оградами на вершинах. На площадке впритык к валу находилась замкнутая постройка шириной 4–4,5 м со стенами столбовой конструкции и двускатным перекрытием. Поперечными перегородками она членилась на помещения размером б х 4 м. Семь или восемь из них имели в середине очаги, остальные использовались для хозяйственных нужд. С восточной стороны был устроен выход на поселение, от которого дорожка шла ко второму рву, и далее по его дну, обогнув городище, можно было выйти за пределы убежища. На мысовой части городища находилось языческое святилище в виде круглой утрамбованной площадки диаметром б м, по краю которой с интервалами стояли столбы, вероятно изображавшие языческих богов. В центре возвышался более массивный столб — изображение главного божества (рис. 78).

Погребальными памятниками рассматриваемой культуры являются бескурганные могильники. Безраздельно господствовал обряд трупосожжения, кремация совершалась на стороне. Собранные с костра остатки кремации помещались в неглубокие округлые ямки в могильниках, располагавшихся на естественных возвышениях поблизости от поселений. Большинство погребений были безынвентарными, единичные — урновыми. В немногих захоронениях встречены бронзовые колечки, спиральки, обломки браслетов, бронзовые и стеклянные сплавы, бусина, булавка и глиняные пряслица.

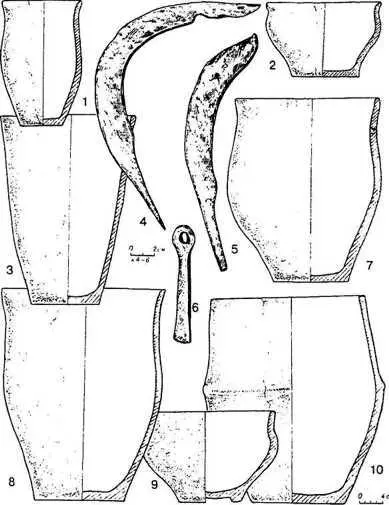

Керамика тушемлинской культуры изготавливалась домашним способом без применения гончарного круга. Наиболее характерными были горшкообразные сосуды тюльпановидной, биконической и усечённо-конической форм, лишенные орнаментации (рис. 79). Менее многочисленную группу составляли миски и мископодобные горшки. Они выделяются по характеру обработки поверхности — лощёной и подлощеной.

Рис. 79. Находки из раскопок поселений тушемлинской культуры

1–3, 7–10 — глиняные сосуды;

4, 5 — железные серпы;

6 — железное кресало.

1, 8, 10 — Демидовка;

2, 4, 9 — Тушемля;

3, 7 — Акатово;

5 — Гнездово;

6 — Слобода-Глушица.

На поселениях было развито прежде всего железообрабатывающее ремесло. Среди изделий из железа обычны находки ножей, топоров, серпов, кос, рыболовных крючков и др. На многих селищах найдены глиняные льячки, обломки тиглей с подтеками бронзы и литейные формочки. Среди предметов из цветных металлов встречены височные кольца, браслеты, спиральки, трапециевидные привески, пряжки и др.

Ведущая роль в экономике тушемлинского населения, безусловно, принадлежала земледелию. Об этом свидетельствуют находки орудий сельскохозяйственного труда (серпы, косы, топоры, зернотерки, жернова) и зернового материала (ячмень двурядный и многорядный, мягкая пшеница, рожь, просо, овес, горох, бобы). Споро-пыльцевые исследования культурных напластований и грунтов из-под насыпей валов на городищах-убежищах указывают на подсечное земледелие. Это, по-видимому, характеризует раннюю фазу тушемлинской культуры. Распространение же совершенных по форме серпов и находки жерновов говорят о том, что наряду с подсекой функционировало и пашенное земледелие. Судя по остеологическим материалам, развито было и животноводство, а охота и рыбная ловля имели второстепенное значение. [641]

На основании вещевых находок на поселениях Смоленщины П. Н. Третьяков датировал тушемлинскую культуру серединой и третьей четвертью I тыс. н. э., [642]что подтвердилось дальнейшими исследованиями. Важные материалы для датировки культуры были получены при раскопках поселения Демидовка. [643]Здесь были найдены бронзовая подвеска-лунница с красной эмалью, которая по аналогиям датируется V — началом VI в., и гончарный серолощеный кубок, имеющий дунайские параллели V в. Несомненно, что в V в. рассматриваемая культура развивалась как уже полностью сложившаяся. А. Г. Митрофанов датировал ранние селища в белорусском регионе V–VI вв., а начало становления культуры относил к IV–V вв. [644]В целом комплекс вещей из Демидовского поселения определяется V–VII вв., что, как и исследования других памятников, дает полные основания датировать тушемлинскую культуру этим временем.

Об её происхождении высказано несколько предположений. П. Н. Третьяков, публикуя материалы раскопок памятников этой культуры на Смоленщине, полагал, что она сложилась при взаимодействии носителей днепро-двинской культуры с проникшими в этот регион с юга племенами зарубинецкой культуры. На первом этапе результатом такого смешения стало формирование древностей типа среднего слоя Тушемли с явными позднезарубинецкими чертами, которые на следующей стадии трансформировались в тушемлинскую культуру. [645]

К этой точке зрения присоединились многие исследователи. Так, А. Г. Митрофанов, исследовавший ряд памятников западной части ареала тушемлинской культуры, утверждал, что ее формирование происходило на основе местных древностей культуры штрихованной керамики при участии племен днепро-двинской культуры и продвинувшихся сюда носителей культуры типа Адаменки, которая ведет свое начало из позднеза-рубинецкой среды. [646]Однако серьезной аргументации в пользу этой гипотезы исследователь не нашел. Согласно представлениям В. Б. Перхав-ко, рассматриваемая культура была результатом взаимодействия местного населения Северной Белоруссии с расселившимися здесь племенами киевской культуры. [647]

Мысль о становлении тушемлинской культуры при смешении местных культур раннего железного века с древностями позднезарубинецкого и киевского круга, привнесенными переселенцами с юга, бытует в литературе до сих пор. [648]Однако фактических материалов, подтверждающих эту точку зрения, по существу, нет. Ни одному из исследователей не удалось конкретно продемонстрировать, что на всей территории становления тушемлинской культуры действительно имело место расселение постзарубинецкого населения. Инфильтрация позднезарубинецких племен затронула в основном только южные области Смоленщины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: