Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

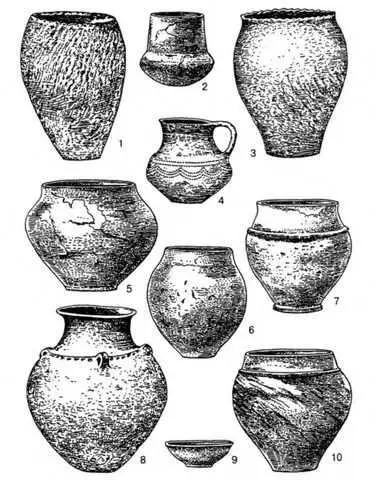

Рис. 11. Керамика культуры подклёшевых погребений

1 — Шимборзе;

2, 5–7, 9, 10 — Бетоленка Дворска;

3 — Варшава-Грохув;

4 — Сарнувек;

8 — Бжесц.

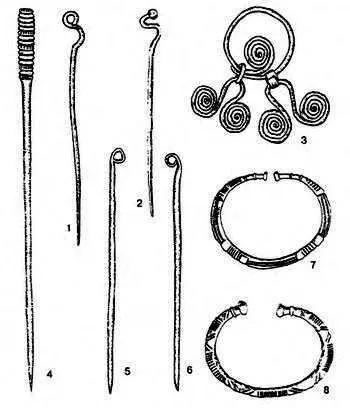

Наследием лужицкой культуры были булавки со спиральными головками и с завершениями, свитыми в ушко. Из поморской в культуру подклёшевых погребений перешли булавки с дисковидными головками, фибулы чертозского типа и единичные находки ковачевичских фибул. Изделия из бронзы представлены преимущественно украшениями (рис. 12).

Рис. 12. Бронзовые украшения культуры подклёшевых погребений

1–5 — булавки;

6 — привеска;

7, 8 — браслеты.

1, 3–5, 7, 8 — Кетж;

2 — Трансбур;

6 — Бжесц.

Металлические предметы в рассматриваемое время изготавливались в основном уже из железа. Среди них к распространенным принадлежат булавки с лебедевидными головками, гвоздевидные и с головками в виде трубчатого ушка. Бытовали также фибулы ранне- и среднелатенских типов, ожерелья из стеклянных бус, бронзовые шейные гривны в виде корон, биспиральные подвески, ранее распространенные в лужицких древностях. В памятниках культуры подклёшевых погребений встречаются также предметы из кости и рога — иглы, проколки, орнаментированные накладки и другое.

Основой экономики населения рассматриваемой культуры были земледелие и скотоводство. Археологами зафиксированы следы плужной обработки почвы, но железных пахотных орудий пока не встречено, очевидно, они были целиком деревянными. Возделывались просо, пшеница, ячмень, горох, бобы, лен. Раскопками выявлены также следы занятий рыболовством, охотой и собирания лесных плодов.

Имеются все основания относить население культуры подклёшевых погребений к славянскому этносу. Начиная с этой культуры прослеживается преемственность в эволюционном развитии древностей вплоть до достоверно славянских раннего средневековья. Таким образом, период формирования и развития рассматриваемой культуры был этапом становления славянского этноса. Древнеевропейское население Висло-Одерского бассейна в это время в условиях внутрирегионального взаимодействия с племенами поморской культуры становилось славянским. А. Мейе, отмечая, что причины, вызывавшие в древности языковые новообразования в среде индоевропейцев, еще слишком мало изучены, относил к числу таковых смешение индоевропейских племен с племенами, говорившими на иных языках. В качестве примера ученый приводил греческий язык. [97] Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 416–419, 441–442.

Концепция А. Мейе о лингвистической дифференциации как результате внешнего импульса со стороны субстрата подверглась критике и действительно не может быть всеобъемлющей. Вместе с тем из критики не следует, что мысль этого лингвиста должна быть полностью отвергнута, а при учете археологических данных в исследуемом случае оказывается вполне приемлемой.

А. Мейе подчеркивал, что славянский язык — это индоевропейский язык архаического типа, словарь и грамматика которого не испытали потрясений. [98] Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 14, 38, 395.

Основанное на современных археологических материалах заключение о становлении славян в условиях внутрирегионального взаимодействия северо-восточных групп древнеевропейского населения, представленного лужицкой культурой, с расселившимися на той же территории племенами поморской культуры, атрибутируемыми как периферийные балты или как носители промежуточных окраиннобалто-древнеевропейских диалектов, нисколько не противоречит каким-либо лингвистическим данным.

Культура подклёшевых погребений соответствует этапу становления и начального развития праславянского языка. В это время язык славян только что начал самостоятельную жизнь, постепенно вырабатывались собственная языковая структура, отличная от других индоевропейских структур, и своя лексика. Время культуры подклёшевых погребений, по периодизации Ф. П. Филина, — первый этап эволюции праславянского языка. Характеризуя его, исследователь отмечал, что в это время новообразования коснулись и области гласных (ослабление роли лабиализации), и характера количественных и качественных чередований, и изменения древних ларингальных звуков, и некоторых перемен в системе согласных и грамматики. Не исключено, заключал Ф. П. Филин, что «истоки многих новообразований были заложены еще до окончательного выделения общеславянского языка из древних индоевропейских диалектных группировок». [99] Филип Ф. Л. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962. С. 101–103.

Выделение праславянского языка из древнеевропейского было, очевидно, продолжительным процессом. Его начало, по всей вероятности, относится к диалектам племен лужицкой культуры, а завершающий этап — к периоду культуры подклёшевых погребений.

Область распространения этой культуры соответствует тем географическим особенностям, которые характеризуют лексические данные праславянского языка — наличие многочисленных слов, относящихся к обозначению лесной растительности и обитателей лесов, озер и болот при отсутствии терминов, обозначающих специфику морей, горных и степных местностей. Славянская прародина, или регион становления праславянского языка и этноса, согласно лексическим материалам, находился в лесной, равнинной местности с наличием озер и болот, в стороне от моря, горных хребтов и степных пространств. [100] Будилович А. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Исследования в области лингвистической палеонтологии славян. Ч. I–II. Киев, 1878–1882; Филин Ф. П. Образование языка восточных славян… С. 110–123.

Данные сравнительно-исторического языкознания также соответствуют локализации ранних славян в ареале культуры подклёшевых погребений.

Как свидетельствует лингвистика, ранние славяне находились в тесных соседских контактах прежде всего с носителями западнобалтских диалектов. [101] Топоров В. Н. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1988. С. 264–292; Zeps V. Is Slavic a West Baltic Language// General Linguistics. Vol. 24. N. 4. P. 213–222.

Материалы археологии отчетливо свидетельствуют, что, действительно, ближайшими соседями славян — носителей культуры подклёшевых погребений были западные балты и отношения с ними были весьма тесными. Об этом говорят нередко встречаемые в памятниках культуры западнобалтских курганов глиняные сосуды, напоминающие лужицко-подклёшевые, а также орудия труда и украшения, весьма близкие двум культурам. Некоторые металлические изделия (втульчатые топоры, массивные шейные гривны, браслеты и др.) были одинаково характерны как для культуры подклёшевых погребений, так и для западнобалтских курганов. Ещё более тесная связь выявляется между культурой подклёшевых погребений и древностями Польского Поморья. Территории их разделяла переходная полоса, в которой сочетались элементы той и другой культур. Отдельные подклёшевые погребения, обнаруживаемые в Нижнем Повисленье, как и поморские захоронения в ареале культуры подклёшевых погребений говорят о некотором взаимопроникновении славянского и периферийно-балтского населения. В бассейне Припяти ближайшими соседями славян были племена милоградской культуры (территории их не соприкасались, а разделены были незаселенным пространством), определение этнической принадлежности которых вызывает непреодолимые трудности. Скорее всего, это была также одна из группировок периферийных балтов.

Интервал:

Закладка: