Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

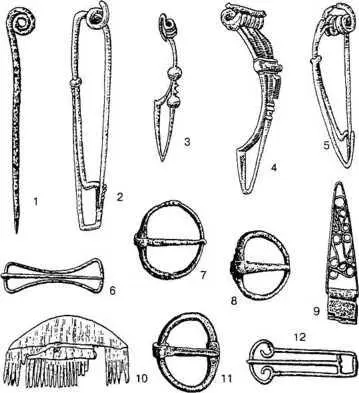

Рис. 23. Бронзовые изделия и костяной гребень пшеворской культуры

1–5 — Силезия;

6–9, 11 — Гринев;

10 — Сокольники;

12 —Лучка.

В состав поясного набора входили металлические пряжки, крючки, скрепы и оковки. Пряжки были весьма разнотипными — овальные, округлые с одной утолщенной стороной, прямоугольные, в том числе с вогнутыми длинными сторонами или со сплошным приемником. В погребениях пшеворской культуры римского времени встречаются также стеклянные бусы, различные подвески, единичные булавки.

Из предметов вооружения (рис. 22) наиболее многочисленны наконечники копий. В позднелатенский период были распространены длинные, узкие наконечники с хорошо выделенным ребром и расширением в нижней части лезвия. Очевидно, что исходной формой их были кельтские копья. Для раннеримского периода характерны наконечники копий с коротким листовидным лезвием. В позднеримское время широкое бытование получили относительно короткие ромбовидные или листовидные наконечники с ребром, заходящим на часть втулки. Известны были и конусовидные втоки, надевавшиеся на нижний край древка копья.

Находки мечей сравнительно редки. Более распространенными были сравнительно короткие, двусторонние, подобные римским гладиусам. Реже встречаются короткие односторонние мечи, занесенные в пшеворский ареал северными соседями. Вместе с мечами в захоронениях обычны и металлические оковки ножен. Среди них немало орнаментированных, а единичные являются произведениями искусства.

Такова, в частности, оковка ножен меча из погребения I в. н. э. могильника в Гриневе в Верхнем Поднестровье. Лицевая сторона этих ножен имела ажурную бронзовую оковку с чеканными изображениями. В прямоугольных рамках — пять сцен: медведь, терзающий жертву; скачущий грифон; мотив брака мифологического героя с богиней; баран, поедающий растительность; вооружённый всадник. [146] Козак Д. Н., Орлов Р. С. Пам'ятка стародавньоi кпфологн // Народна творчiстъ та етнографiя. Киiв, 1980. № 1. С. 104–105.

В Средней Европе ножны мечей с прорезными узорами получили распространение в последние века до н. э. и связываются исследователями с кельтскими мечами. Особенности стилистики изображений на гриневской находке указывают на связи с кельтским и провинциальноримским искусством.

В памятниках пшеворской культуры нередко встречаются шпоры, среди них наиболее распространенными были шпоры из округлого дрота с высоким четырехгранным или цилиндрическим шипом. От щитов, изготавливаемых из кожи, в археологических материалах имеются железные умбоны и рукоятки. Умбоны принадлежат к нескольким типам, среди которых наиболее ходовыми были конические с длинным шипом или с цилиндрической шейкой и слегка вогнутой верхней частью, завершающейся пустотелым шипом. Рукоятки имели широкие пластины для крепления к щитам с помощью заклепок. Наконечники стрел в пшеворских коллекциях малочисленны. Очевидно, лук не имел широкого распространения в военном деле.

Материалы пшеворской культуры свидетельствуют о том, что это было сложное культурное образование, в котором переплетались местные, кельтские и германские элементы. Определить этноязыковую принадлежность ее носителей однозначно невозможно. На первом этапе изучения пшеворских древностей они относились к кельтам. В. Дементрикевич приписывал их конкретно бастарнам, полагая, что это было одно из кельтских племён. [147] Demętrykiewicz W. Vorgeschichte Galiziens // Osterreichische Monarchie in Wort und Bild. Wien, 1898. S. 128.

Однако затем среди исследователей возобладало мнение о германском этносе носителей этой культуры. Немецкие и польские археологи первой трети XX в. настойчиво отождествляли население пшеворского ареала с германским племенем вандалов. При этом обращалось внимание на близость части пшеворской керамики Силезии с глиняной посудой области Вендсисель на Ютландском полуострове. Отмечались также некоторые совпадения в элементах погребальной обрядности тех же регионов. На этом была построена гипотеза о переселении вандалов, проживавших на севере Ютландского полуострова (при этом допускалось, что этот этноним и географический термин Вендсисель связаны между собой), в междуречье Одера и Вислы, где они будто бы и создали на рубеже II и I вв. до н. э. пшеворскую культуру. Привлекались и не совсем ясные данные античных письменных памятников, на основании которых утверждалось широкое расселение в римское время германских племен на всем пространстве от Эльбы до Западного Буга. [148] Jahn M. Die Gliederung der wandalischen Kultur in Schlesien // Schlesiens Vorzeit. Bd. VIII. Breslau, 1924; Idem. Die Wandalen// Vorgeschichte der deutschen Stamme. Bd. III. Berlin, 1940. S. 943–1032; Tackenberg K. Die Wandalen in Niederschlesien. Berlin, 1925; Pescheck Chr. Die frtihwandalische Kultur in Mittelschlesien (100. vor bis 200. nach Christus). Leipzig, 1939.

Поворот в этнической интерпретации пшеворской культуры был осуществлен польским ученым Ю. Костшевским. Он обратил основное внимание на местные корни этой культуры, восходящие к позднелужицким древностям. В частности, исследователь показал, что распространенный в пшеворской культуре погребальный обряд — захоронения остатков трупосожжений в ямах без урн — имеет местную основу и никак не мог быть привнесен из Ютландии. Местными по происхождению являются и многие формы глиняной посуды. Характер поселений и домостроительства пшеворской культуры также восходит к местным традициям. Получается, что для отнесения носителей этой культуры к германцам — переселенцам из Ютландии в распоряжении археологии убедительных данных нет. Ю. Костшевский допускал эволюционную связь пшеворских древностей с достоверно славянскими раннего средневековья и отождествлял, ссылаясь и на лингвистические изыскания Т. Лер-Сплавиньского и К. Тыменецкого, пшеворское население с венедами-славянами. [149] Kostrzewski J. Prasłowianszczyzna // Biblioteka słowianska. Seria I. № 2. Warszawa, 1935; Idem. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów // Prahistoria ziem Polskich. Kraków, 1939–1948. S. 300–344; Idem. Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach (Od połowy II tysiaclecia p. n. e. do wczesnego średniowiecza). Poznań, 1961. S. 65–101; Idem. Zur Frage der Siedlungsstetigkeit in der Urgeschichte Polens von der Mitte des II. Jahrtausends v. u. Z. bis friihen Mittelalter. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965.

Большинство польских археологов согласились с выводами Ю. Костшевского. Пшеворская культура стала называться в литературе «венед-ской». Впрочем, мысль о германской принадлежности населения этой культуры не покидала некоторых исследователей. В 70–80-е годы XX в. ее последовательно развивал К. Годлевский. Он указывал на заметный разрыв, наблюдаемый между пшеворскими древностями и раннесредне-вековой славянской культурой Польши. Исследователь считал, что пше-ворское население раннеримского времени следует отождествлять с лугия-ми, и предпринял попытку связать определенные скопления памятников пшеворской культуры с другими германскими племенами, известными по сообщениям древних авторов. [150] Godłowski К. Kultura przeworska // Prahistoria ziem Polskich. Т. V. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981. S. 57–134; Idem. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w mlodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódž, 1985.

Интервал:

Закладка: