Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следует заметить, что выявляемые различия урновых и ямных погребений и их неодинаковое географическое распределение не дают оснований рассматривать наличие или отсутствие погребальной урны в том или ином конкретном захоронении как этноопределяющий признак для отнесения могилы к славянскому или германскому этносу. Далеко не все урновые погребения можно относить к германцам, и, наоборот, среди ямных могут быть и неславянские захоронения. Славяне и германцы в пшеворском ареале проживали не изолированно друг от друга. Общие поселения и кладбища здесь были обычным явлением. В результате этнографические признаки нередко смешивались и нивелировались. Совместное и длительное проживание двух этносов на одной территории вело, естественно, к метисации, возникновению двуязычия, к ассимиляционным процессам. Предлагаемая дифференциация пшеворских древностей позволяет говорить лишь о наличии в составе населения рассматриваемой культуры двух этнических компонентов и о различной их концентрации в Повисленье и бассейне Одера. Думается, что со временем по мере поступления новых археологических материалов детали славяно-германского взаимодействия в ареале пшеворской культуры будут все более и более отчетливыми.

Изложенные результаты соответствуют данным античных письменных памятников. Венеды — одно из крупнейших племен Европейской Сарматии, — согласно Птолемею, как отмечалось выше, прямо связываются с Вислой. Плиний и Тацит упоминают венедов как соседей германских племен, а согласно античной традиции, рубежом между Германией и Сарматией была Висла. На Певтингеровой карте мира, восходящей к позднеримскому времени (III в. н. э.), венеды-сарматы локализованы в том же регионе — южнее Балтийского моря и северо-западнее бастарнов. Бастарны отождествляются с носителями культуры Поянешты — Лукашевка в Днестровско-Прутском междуречье.

Венеды не были непосредственными соседями Римской империи. Более значительное внимание римские авторы уделяли описаниям германских племен, которые не только вплотную соприкасались с пределами Римской империи, но и неоднократно воевали с ней.

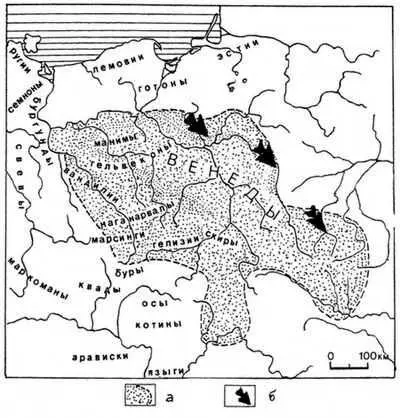

На основании сведений античных авторов восстанавливается следующая картина расселения восточногерманских племен (рис. 26). В I–II вв. н. э. готоны (готы) локализуются в нижнем течении Вислы. В том же регионе проживали гепиды — первоначально одно из готских племен. На побережье Балтийского моря, западнее готов жили лемовии и ругии (ульмеруги Птолемея). Бургунды (бургундионы) в эпоху Птолемея заселяли среднее течение Одера и заходили в бассейн Варты. Их ближайшими соседями были западногерманские племена Поэльбья. К северу от Карпат, между Одером и Вислой обитали небольшие германские племена — гарнии, гелизии, гельвеконы, манимы, наганарвалы, входившие в состав племенного объединения лугиев. По среднему течению Одера жили также вандилии (вандалы). Со II в. н. э. они стали постепенно продвигаться на юг. По информации Диона Кассия, вандалы-силинги и вандалы-хазинги заселяли уже верхнюю часть бассейна Одера. Таким образом, согласно сведениям античных авторов, пшеворский ареал заселяли и венеды (славяне), и германцы разных племенных групп. Очевидно, следует признать, что пшеворская культура была полиэтничным образованием, в составе его носителей были представители разных племенных групп. В таких условиях некоторая культурная нивелировка была неизбежной, и она усиливалась значительным воздействием латенской и провинциальноримской культур.

Рис. 26. Расселение племен по историческим данным в первые века нашей эры

а — ареал пшеворской культуры;

б — направления миграции готов к Чёрному морю.

Выявляемые праславянские лексические проникновения в диалекты англов и саксов до их переселения на Британские острова, о чем говорилось выше, свидетельствуют о том, что славяне в римское время проживали не только в Висленском регионе, но и на Одере. На это указывают и данные археологии — в Одерском регионе исследовано немало могильников с доминированием ямных захоронений.

Подводя итоги рассмотренному, можно утверждать, что основным этносом в пшеворском ареале были славяне-земледельцы — потомки населения культуры подклёшевых погребений. На их территорию, особенно в западные земли, неоднократно вторгались различные племена германцев. Их проживание фиксируется не только археологическими материалами, но отмечено и античными авторами. Пришлому населению, которое в большей степени, чем аборигены, было военизированным, в ряде местностей удавалось подчинить своей власти местных землепашцев. И все население таких регионов римскими авторами, очевидно, именовалось этонимами господствующего племени, то есть бургундами, вандалами и другими, поскольку сведения о ситуации за пределами Империи поступали в Рим от германских информаторов.

На северо-востоке славяне — носители пшеворской культуры — тесно соприкасались с западнобалтскими племенами, представленными культурой западнобалтских курганов и трасформировавшимися из нее древностями римского времени. Ситуации на юго-востоке пшеворского ареала посвящен следующий раздел исследования. На первых порах пшеворское население на юге было ограничено естественным рубежом — Карпатскими горами. В позднеримский период переселенцы с пшеворской территории, как уже говорилось, пересекли эти горы и устремились в северные регионы Среднего Подунавья, встретившись там с остатками кельтского населения и проникавшими туда германцами.

Конец пшеворской культуры приходится на период великого переселения народов. Германский этнический компонент (военно-дружинное сословие со своей свитой и окружением) покидает пшеворские земли. Производственные центры (железоделательные и железообрабатываю-щие, бронзолитейные и ювелирные, гончарные и стеклоделательные), обеспечивавшие потребности пшеворского земледельческого населения, прекратили функционирование. В результате в Висло-Одерском регионе наблюдается регресс культуры и быта. Оставшееся здесь земледельческое население вынуждено было удовлетворять свои нужды изделиями домашнего ремесла, которое было весьма примитивно по сравнению с провинциальноримским производством во все отношениях.

Хронологически пшеворская культура соответствует среднему этапу эволюции праславянского языка (согласно периодизации Ф. П. Филина). [166] Филип Ф. П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962. С. 103–110.

Он характеризуется серьезными преобразованиями славянской языковой системы. Изменения в фонетике проявляются в двух существенных трансформациях: первой палатализации и «законе» открытых слогов. Языковые преобразования славян на этом этапе затронули и грамматику. Одновременно славянская лексика пополнилась немалым числом германизмов. [167] Kiparski V. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. Helsinki, 1934; Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 95–99; Филин Ф. П. Образование языка… С. 104, 137; Г. Шевелов ( Shevelov G. У. Prehistory of Slavic. New York, 1965. P. 617–619) утверждает, что результатом контакта славян с гермацами было не только проникновение в праславянский германской лексики, но и фонетическое воздействие на славянский язык.

Интервал:

Закладка: