Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Носители вельбарской культуры продвигались сравнительно небольшими группами на юг и юго-восток и оседали в пределах Черняховского ареала. Переселенцы, как правило, не создавали своих поселений, а подселялись на уже существующие, не основывали новых могильников, а хоронили умерших на функционирующих Черняховских кладбищах.

В составе вельбарских переселенцев были и славяне, и германцы. На Черняховских могильниках элементами, свидетельствующими о проникновении германцев, являются ритуальные ямы, различные кладки из камней, имеющие аналогии в собственно вельбарских памятниках, и обычай сопровождать умерших заупокойной пищей, отраженный в находках в захоронениях костей птиц. Германское начало имеют и описанные выше «длинные дома». О широком расселении вельбарского населения на Черняховской территории свидетельствуют также находки специфических лепных сосудов (яйцевидные и вазообразные горшки, горшки с округлым профилем и загнутым внутрь венчиком, миски с биконическим туловом и налепными ушками и другие) и некоторых украшений (подвязанные фибулы с дугообразной спинкой, часто украшенные колечками, и другие). Однако все эти маркеры не дают надежных оснований для германской атрибуции того или иного погребения. В условиях территориального смешения и формирования единой культуры отдельные германские элементы могли быть восприняты славянами и, наоборот, славянские черты перенесены германцам. Кроме того, внутри Черняховского ареала, очевидно, имели место разнонаправленные ассимиляционные процессы, в большинстве случаев пока не уловимые данными археологии.

Новые могильники с погребениями фазы 4 (между 350 и 400 гг.) возникают в основном в лесостепной зоне с наиболее плодородными почвами, свидетельствуя об увеличении здесь Черняховского земледельческого населения и плотности заселения. О том же говорят и вновь основанные могильники в фазе 5 (375/380–420/430 гг.).

В лесостепной части Среднего Поднепровья в течение III в. проживали племена киевской культуры. Они поддерживали торгово-меновые отношения с Черняховским населением, обитавшим в бассейне Роси и южнее, в Нижнем Поднепровье. На поселения киевской культуры поступала Черняховская столовая посуда и некоторые иные вещи. В IV в. носители этой культуры под натиском Черняховских племен оставляют эти земли. Лесостепные земли Среднего Поднепровья (до верховьев Донского бассейна) быстро осваиваются вельбарско-черняховским населением. Северная граница их расселения совпадает с рубежом лесостепи и леса. [252] Терпиловский Р. В. Новые исследования памятников… С. 208–212.

По-видимому, в последние десятилетия III в. Черняховская культура распространяется и в междуречье нижнего Дуная и Днестра. Субстратным населением, включившимся в генезис Черняховского, здесь были сарматы и гето-даки.

Анализ деталей погребальной обрядности и глиняной посуды черняховской культуры показывает, что в составе ее носителей заметную долю составляли потомки сарматского и позднескифского населения (рис. 37). Скифо-сарматским элементам в Черняховской культуре посвящено несколько исследований, которые позволяют считать этот вопрос достаточно разработанным. [253]

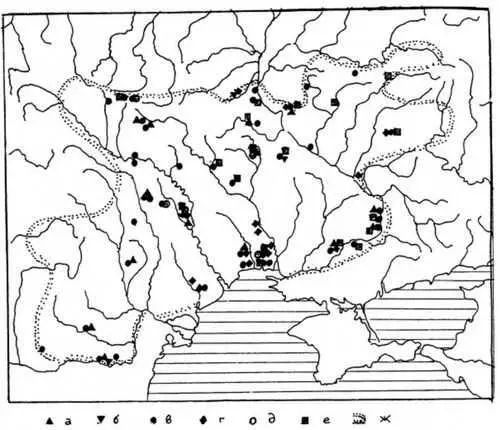

Рис. 37. Распространение сарматских элементов в памятниках черняховской культуры

а — могильники с подбойными захоронениями;

б — погребения с деформированными черепами;

в — некрополи с могилами с жертвенными животными;

г — с могилами с кусками мела;

д — с кучками мелких камней;

е — могильники, в которых открыты захоронения, сопровождавшиеся более чем пятью сосудами;

ж — ареал черняховской культуры.

Обряд трупоположения в черняховской культуре, как уже отмечалось, является в основном наследием ритуала сарматов. Впрочем, нельзя исключать и частичное привнесение этой обрядности готами. Основная масса Черняховских трупоположений, в частности все могильники, целиком состоящие их погребений по обряду ингумации, локализуется в тех местностях Черняховского ареала, которые ранее были заселены сарматами и поздними скифами. Доминирующей ориентировкой черняховских трупоположений является северная, и ее также следует считать в основном наследием сарматского погребального ритуала. Получившую распространение в позднескифских и античных некрополях Северного Причерноморья северную ориентацию умерших их исследователи не без основания объясняют влиянием сарматов. [254]Некоторые исследователи обращают внимание на то, что обряд ингумации с положением умерших головой на север был известен и гото-гепидскому населению и он мог быть привнесен в черняховский ареал второй миграционной волной готов, датируемой серединой III в. Согласиться с этим никак нельзя. Можно только допустить, что какая-то часть Черняховских трупоположений с меридиональной ориентировкой принадлежит германцам, но определить это достоверно не представляется возможным, ведь северная ориентация умерших в Черняховских могильниках появилась раньше второй волны миграции готов и известна там, где следы этой миграции не обнаруживаются.

Безусловно сарматским наследием в черняховской погребальной обрядности является устройство подбоев и земляных склепов (катакомб). Подбойные могилы появляются в сарматском ритуале еще в савроматское время и широко бытуют и позднее. В частности, в Северном Причерноморье захоронения в подбоях обильно представлены в сарматских могильниках первых столетий нашей эры. [255]Под влиянием сарматской обрядности подбойные могилы появляются и в позднескифских некрополях нижнего Днепра. Поэтому не подлежит сомнению, что захоронения в подбоях на черняховских кладбищах могли иметь только сарматские истоки. Они выявлены только на территориях, занятых сарматами в предчерняховское время.

Катакомбы-склепы в Черняховской культуре также имеют сарматское начало. Они имеют аналогии только в сарматских памятниках Нижнего Поволжья, нижнего Дона и Северного Кавказа.

К характерным сарматским принадлежит и обычай прижизненной деформации черепов. Деформированные черепа, встреченные в могильниках черняховской культуры Боромля, Данчены, Дрегенешть, Сад, Спанцев, безусловно, являются сарматским наследием.

Сарматское происхождение в черняховской обрядности, несомненно, имеет и обряд захоронения в могилах с заплечиками. Эта особенность в устройстве могильных ям получила широкое распространение в сарматской среде Поднепровья и Поднестровья. [256]На античных некрополях тех местностей, где фиксируется инфильтрация сарматского населения, значительную долю составляли могилы с уступами. [257]То обстоятельство, что могилы с заплечиками на черняховских кладбищах во многих случаях сочетаются с западной ориентировкой, не мешает выводу о происхождении этой особенности от сарматов, вошедших в состав Черняховского населения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: