Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обряд кремации в Черняховской культуре имеет различное происхождение. Н. М. Кравченко, детально проанализировав Черняховские трупосожжения, дифференцировала их на девять основных типов. [267]

Погребения в урнах, имеющих покрытие, отнесены к типам 1 и 2. Они распространены преемущественно в Дунайско-Днестровском регионе и лишь в единичных случаях зафиксированы в других областях черняховского ареала. Эти погребения, бесспорно, связаны с гето-дакийской обрядностью. Об участии местных карпских и дакийских племен в генезисе носителей Черняховской культуры Дунайско-Днестровского междуречья свидетельствует ряд данных. Так, Э. А. Рикман описал черты сходства между Черняховскими памятниками этого региона и древностями типа Поянешты-Выртешкой, проявляемые в топографии поселений, погребальном обряде и некоторых категориях вещевых находок. Это позволило говорить о несомненном включении дако-фракийского населения в состав носителей черняховской культуры. [268]По мнению Г. Диакону, от гето-дакийского населения Черняховским была унаследована серая шероховатая кухонная посуда. [269]Антропологические черты гето-дакийского населения проявляются и в краниологических материалах черняховских могильников Северо-Западного Причерноморья.

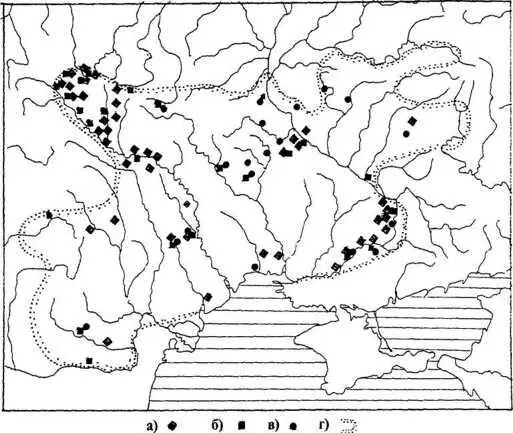

Более распространенными являются особенности Черняховских трупосожжений, сопоставимые с пшеворской обрядностью (рис. 38). Наследием последней были, согласно Н. М. Кравченко, захоронения типа 8. Они совершались в открытой урне, с «тризной». Исследовательница подразделяет их на три варианта, один из которых составляют погребения в перевернутой вверх дном глиняной урне. В Верхнем Поднестровье наблюдается концентрация погребений типа 8, и, по-видимому, оттуда они распространились преимущественно в лесостепных местностях междуречья Днестра и Днепра. В меньшем числе такие захоронения известны и в других регионах Черняховского ареала. С пшеворским компонентом связываются и Черняховские трупосожжения типов 4 (в закрытой урне с «приношениями») и 7 (в закрытой урне с «тризной»). В них обнаруживается смешение пшеворских черт с гето-дакийскими, что могло иметь место в Верхнеднестровском регионе, откуда они могли распространиться в другие области Черняховского ареала.

Рис. 38. Распространение пшеворских элементов в памятниках черняховской культуры

а — поселения с полуземляночными жилищами;

б — памятники с лепной глиняной посудой пшеворских типов;

в — могильники с трупосожжениями, сопоставимыми с пшеворскими;

г — ареал черняховской культуры.

Другим показателем участия пшеворского населения в формировании черняховской культуры является лепная глиняная посуда. Анализ последней, выполненный рядом исследователей, показывает, что сосуды, сопоставимые по формам и другим особенностям с пшеворской керамикой, имели наибольшее распространение. [270]

В коллекциях пшеворской культуры находят аналогии Черняховские лепные горшки всех трех групп классификации Г. Ф. Никитиной. В группе «А» это сосуды типов 5 (приземистые, округлобокие, с наибольшим расширением в средней части и зауженным низом), б (с биконическим туловом и коротким венчиком), 10 (вытянутых пропорций, с овальным туловом), 11 (с раздутым туловом на плитчатом поддоне) и 14 (при высоте, равной диаметру венчика, с узким дном). В группе «Б» к пшеворским по происхождению принадлежат горшки типа 1 (с короткими плечиками при наибольшем диаметре в верхней части), в группе «В» — горшки типов 3 (вытянутые, с равномерно раздутым туловом) и 4 (вазообразные). Эта посуда бытовала в основном в лесостепных регионах черняховской территории, там, где фиксируется и пшеворское наследие в погребальной обрядности.

По-видимому, в основном с пшеворским этническим компонентом связано и распространение в черняховской культуре лепных сосудов, находящих параллели как в пшеворских, так и в вельбарских древностях. Как отмечалось выше, носители вельбарской культуры пришли в черняховский ареал через области Мазовии и Подлясья, где они смешались с местным пшеворским населением. Общие черты, выявляемые в керамике пшеворского и вельбарского населения, являются результатом метисации носителей этих древностей.

Как отмечалось выше, в Верхнем Поднестровье жилищами пшеворской культуры служили наземные и углубленные в землю постройки. Доминировали полуземлянки прямоугольной или чаще квадратной формы, углубленные в материк на 0,2–0,6 м. Этот тип домостроительства продолжал свое развитие в черняховской культуре.

Верхнее Поднестровье в черняховское время стало регионом наибольшей концентрации полуземляночных построек. Они преобладали здесь на всех поселениях, а на некоторых (например в Черепине и Демьянове) были единственной формой домостроительства. Очевидно, из этого региона полуземляночные жилища распространились и в ряде других областей черняховской территории. Характеристика их дана выше. В последних стадиях эволюции черняховской культуры в ее лесостепной полосе складывается единый тип домостроительства — подквадратная в плане полуземлянка с печью или каменным очагом в одном из углов. В начале средневековья такие жилища получили широкое распространение в славянском мире и стали одним из характернейших этнографических маркеров пражско-корчакской и пеньковской культур.

В составе населения черняховской культуры, несомненно, были ещё готы или гото-гепиды, а также, возможно, и представители иных восточногерманских племен.

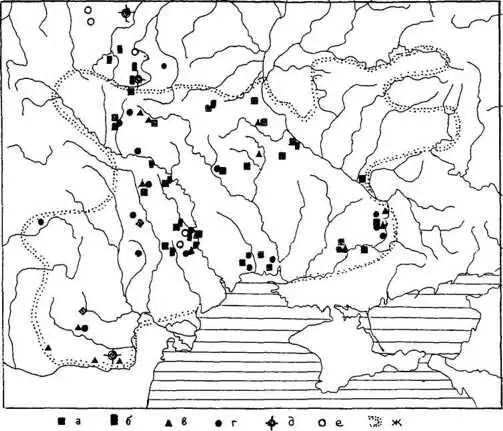

К числу наиболее ярких показателей германского проникновения в Черняховский ареал принадлежат открытые на отдельных поселениях «длинные дома» (рис. 39), истоки которых находятся в домостроительстве Северо-Западной Европы. В Северное Причерноморье, как говорилось выше, они были привнесены переселенцами из Балтики. Наибольшее число таких построек выявлено на Черняховских поселениях Прутско-Днестровского региона, что подтверждает вывод, полученный на основе иных показателей, о проживании здесь готов. Кроме того, «длинные дома» открыты только на двух Черняховских поселениях Среднего Поднепровья.

Рис. 39. Распространение германских элементов в памятниках Черняховской культуры

а — памятники с находками вельбарской керамики;

б — поселения, в которых исследованы «длинные дома» северноевропейского облика;

в — могильники с захоронениями, в которых найдены кости птиц;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: