Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одним из интереснейших памятников пеньковской культуры является городище Пастырское, занимавшее площадь около 3,5 га. Его валы и рвы были сооружены еще в скифскую эпоху и позднее не возобновлялись. Раскопками поселения [320]открыты остатки мастерских по обработке железа, найдены крицы, шлаки, остатки горна, исследована кузница. Среди вещевых находок имеются орудия ремесленников: кувалда, кузнечные молоты, клещи, зубило, ножницы для резания железа, пробойник, долото, тесла, глиняная льячка. Найдены также железные наральники, косы, серпы, лопаты, различные бытовые предметы, а также многочисленные украшения из сплавов цветных металлов.

Могильники пеньковской культуры выявлены и изучались в Большой Андрусовке (три некрополя), Алексеевке, Волосовке, Васильевке, на острове Сурском в Поднепровье, в Селиште и Ханске в Молдавии и др. Большинство захоронений совершено по обряду кремации умерших на стороне с последующим помещением остатков трупосожжений в небольших ямках глубиной 0,3–0,5 м. Погребения, как правило, безынвентарные и безурновые, что весьма характерно для славянского похоронного ритуала. Лишь единичные захоронения содержат немногочисленные вещи. Погребения по обряду трупоположения исследовались на пеньков-ских могильниках в Селиште и Ханске, у с. Алексеевка в Надпорожье и в Мохначе на Северском Донце. К пеньковским ингумациям относятся и захоронения по обряду трупоположения с пальчатыми и зооморфными фибулами при с. Балаклея в Чигиринском р-не, с. Поставмуки на Полтав-щине и у с. Буда в Сумской обл. Пеньковское трупоположение открыто еще на Черняховском могильнике Данчены.

Биритуализм, свойственный пеньковской культуре, нужно полагать, является наследием Черняховского погребального ритуала.

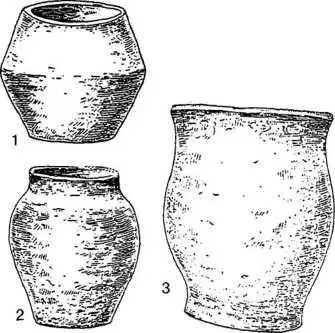

Основная масса керамики рассматриваемой культуры изготовлялась в домашней среде без использования гончарного круга. Ведущей формой лепной посуды были горшки со слабо профилированным верхним краем и овально-округлым туловом (рис. 45). Наибольшее расширение приходится на среднюю часть их высоты; горло и дно сужены и примерно равны по диаметру. Другой распространенный тип сосудов — биконические горшки с резким или несколько сглаженным ребром. Кроме горшков, на пеньковских поселениях обычны глиняные диски и сковороды, биконические, цилиндроконические и округлобокие миски. Большинство сосудов лишено орнаментации, лишь некоторые горшки имеют насечки по венчику или налепной валик на плечиках.

Рис. 45. Характерные глиняные сосуды пеньковской культуры

1–3 — из селища Семенки.

На ранних пеньковских поселениях встречаются также фрагменты Черняховской гончарной посуды, а позднее получает распространение гончарная керамика пастырского типа. Это выпуклобокие, часто почти шаровидные серолощеные горшки. Они изготавливались из хорошо отмученной глины, иногда с примесью песка. По своему облику эта посуда близка к черняховской и, по всей вероятности, имеет черняховскую подоснову. Признавая, что пастырская керамика действительно могла вести свое начало от Черняховского гончарства, М. И. Артамонов указывал на хронологический разрыв между временем функционирования пастырской и Черняховской гончарной посуды. [321]Однако существенного разрыва, по-видимому, не было, тем более что на Пастырском городище встречена и собственно черняховская керамика. После гуннского погрома какое-то время могли работать бродячие гончары-ремесленники, которые сохранили Черняховские традиции и привнесли в пастырское гончарство. Впрочем, следует отметить, что гончарная посуда пастырского типа на поселениях пеньковской культуры встречается в небольшом количестве.

На Пастырском городище, около с. Алексеевка в Днепропетровской обл. и близ с. Федоровка в Запорожской обл. открыты гончарные горны по обжигу посуды пастырского типа. В последнем пункте, у балки Канцерка исследованы три небольших поселения, в которых жили и работали гончары. Здесь открыты остатки 18 горнов, в которых обжигались глиняные сосуды.

Раскопки памятников пеньковской культуры дали богатый материал для характеристики экономики ее носителей. Среди железных изделий немало орудий сельскохозяйственного труда: наральники, мотыжки, серпы, косы. Очевидно, что основой экономики пеньковского населения были земледелие и скотоводство. Об этом говорят и плодородные земли, и орудия земледелия, и многочисленные зерновые ямы на поселениях, и почти повсеместное использование ручных мельниц. К сожалению, состав культивируемых растений пока не выяснен. Стада домашних животных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы и лошади) паслись преимущественно на пойменных лугах, животноводство было приселищным.

В ареале пеньковской культуры открыты железоделательные центры (Гайворон, Семенки, Самчинцы). Они, в частности гайворонский, свидетельствуют о становлении территориальной специализации в черной металлургии. Для выплавки железа использовались стационарные наземные горны со шлаковыпуском. Металлографическое изучение кузнечной продукции показало, что ремесленники в совершенстве владели техникой ковки железа и сырцовой стали в горячем состоянии, широко употреблялась тепловая обработка, но цементация изделий применялась сравнительно редко, немногочисленны и случаи изготовления орудий с наварными стальными лезвиями. Все говорит о том, что пеньковское население постепенно восстанавливало унаследованные им производственные достижения провинциальноримского времени. [322]

Особенно активно развивалось в пеньковской культуре бронзолитейное и ювелирное ремесло. Многочисленные изделия из цветных металлов обнаружены на многих поселениях, и наиболее полно они представлены в кладах, обнаруженных в ряде местностей левобережной части Среднего Поднепровья, а также в Нижнем Поднепровье и смежных с ними территориях. Среднеднепровским кладам посвящена обширная литература. [323]В целом они датируются VI–VIII вв. и подразделяются на две хронологические группы. Такие клады, как Мартыновский, Хацковский, Молоржавский и некоторые другие, относятся к VI–VII вв., другую группу составляют Пастырский, Харивский и им подобные клады, датируемые второй половиной VII — началом VIII в.

Среди кладов первой группы наиболее интересным является Мартыновский, найденный ещё в 1909 г. у с. Мартыновка в бассейне р. Рось и содержащий до сотни различных серебряных изделий: предметы головного убора (налобные венчики, серьги, височные кольца), шейная гривна, браслеты, фибула, разнообразные поясные бляшки, накладки и наконечники, две серебряные чаши с византийскими клеймами, фрагмент блюда, ложка и девять стилизованных фигурок людей и животных (рис. 46). [324]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: