Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование

- Название:Славяне. Историко-археологическое исследование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-94457-065-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Седов - Славяне. Историко-археологическое исследование краткое содержание

Β книге исследуется история славян того периода, когда они составляли этническое и языковое единство. Труд охватывает значительный промежуток времени — от I тысячелетия до н. э., когда славяне, выйдя из дренеевропейской общности, начали самостоятельный путь развития, до раннего средневековья включительно, когда славянское единство в условиях широкого расселения и метисации с иными народами распалось, стали формироваться отдельные славянские этносы и языки. В изучении проблемы происхождения и ранней истории славян автор делает упор на междисциплинарный подход, канву же изложения образуют материалы археологии и истории.

Славяне. Историко-археологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

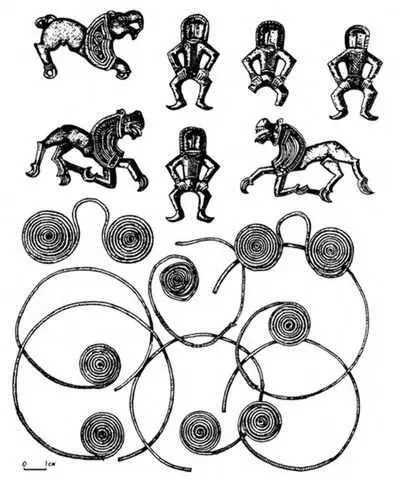

Рис. 46. Украшения из Мартыновского клада

Последние представляют большой интерес для характеристики искусства той эпохи. Они рельефны. Четыре фигурки изображают «пляшущих» мужчин. Каждый из них стоит подбоченившись, словно готовясь пойти вприсядку, ноги согнуты в коленях, руки — в локтях и упираются в колени. Головы мужчин увеличены несоразмерно с остальными частями тела, геометричны и обрамлены «златыми власами». На груди выгравированы узоры, по-видимому передающие вышивку на рубахах.

Фигурки животных изображают коней, они фантастичны и напоминают хищных зверей. Они бегут с оскаленными пастями, из которых высунуты языки. Широкие гривы украшены геометрическим узором и позолочены.

Головные венчики состояли из серебяных пластин с загнутыми концами. Серьги, получившие наименование пастырских, имеют проволочные кольцевые дужки, к которым прикреплялись привески разных типов, главным образом дисковидные с пятью-семью лопастями или ажурные с дополнениями из зерни. Шейные гривны делались из массивного дрота, иногда перекрученного, с петлеобразно загнутыми концами. Ожерелья состояли из стеклянных и пастовых бус разнообразной формы. Браслеты были массивными или полыми, концы их обычно утолщены.

Поясные наборы включали различные накладки (круглые, прямоугольные, зооморфные, крестовидные), орнаментированные накладки, обоймы, украшенные стилизованными растительными узорами, наконечники и фигурки разных типов. Подобные поясные наборы не были специфическими для пеньковской культуры. Они распространены довольно широко, в чем проявлялась общая евразийская мода. А. К. Амброз связывал появление таких поясных наборов с полуварварской средой византийских городов и крепостей Нижнего Подунавья, откуда они быстро и широко распространились на значительных пространствах Евразии. [325]Пояса носили дружинники, принадлежавшие к самым различным этноплеменньш группам. Бытование подобных поясов среди носителей пеньковской культуры — свидетельство зарождения дружинного сословия в их среде.

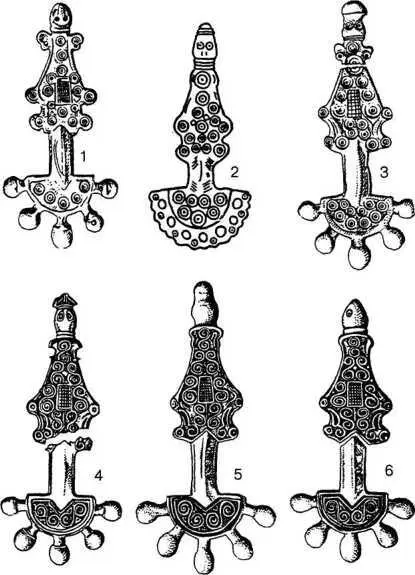

Наиболее интересной категорией находок, встречаемой как в кладах, так и на поселениях и в могильниках пеньковской культуры являются фибулы. Среди них есть щитковые, состоящие из двух щитков, соединенных полукруглой дужкой; зооморфные и антропоморфные с прорезными щитками; шарнирные с прогнутой пластинчатой спинкой и ромбической ножкой. Характерными же для антского населения, к которому, несомненно, принадлежали и племена рассматриваемой культуры, были пальчатые фибулы, имеющие полукруглые щитки с пятью — семью выступами.

Фибулы, встречаемые на пеньковских памятниках, сложились в Северном Причерноморье под культурным влиянием Византии и Дунайского региона. Широкое бытование их в пеньковской среде, очевидно, восходит к традициям Черняховской культуры.

Выше отмечалось, что одним из центров бронзолитейного и ювелирного дела было Пастырское городище. На территории пеньковской культуры функционировали и другие центры производства изделий из цветных металлов. Об этом свидетельствуют находки глиняных тиглей, льячек, литейных формочек и шлаков, связанных с бронзолитейным ремеслом, на поселениях Хитцы, Будище, Семенки, Скибинцы, Домантово, Гута Михайловская и др. На селище Бернашевка в Винницкой обл. раскопками исследован производственный комплекс, в котором обнаружена литейная форма для изготовления пальчатых фибул. [326]

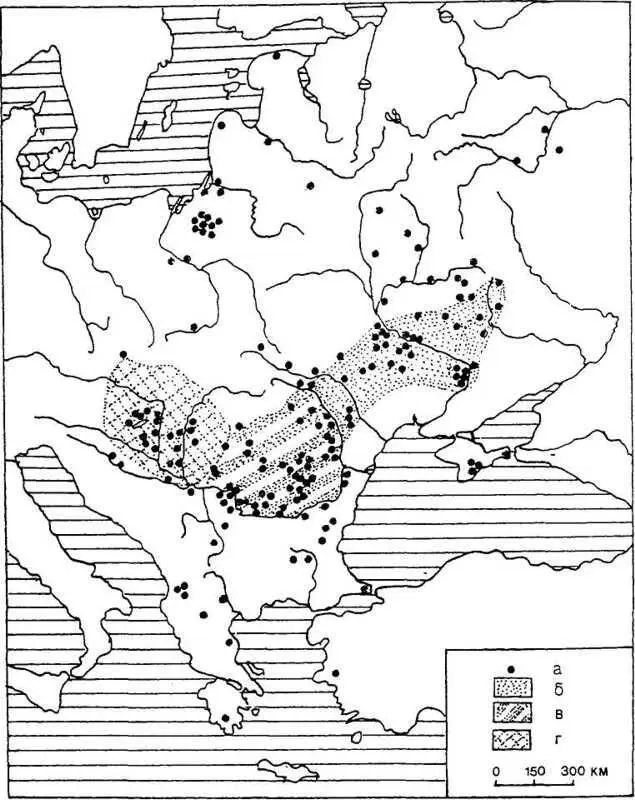

Пальчатые фибулы с маскообразной головкой и их дериваты являются, как уже было отмечено, характерным этнографическим украшением антов (рис. 47). Помимо пеньковского ареала, они широко распространены в Нижнем Подунавье, где проживание антов документировано историческими свидетельствами. Из основного региона антов эти фибулы распространились в Среднее Подунавье и на Балканский полуостров и далее на Пелопоннесский полуостров (рис. 48). Все это — надежные следы расселения антов и их потомков. Из Дунайских земель сравнительно небольшая группа этого населения вместе с германцами и аварами продвинулась далеко на север в области Мазурского Поозерья и Юго-Восточной Прибалтики, где известно около двух десятков пальчатых фибул рассматриваемых типов.

Рис. 47. Пальчатые фибулы с маскообразными головками из антских памятников Северного Причерноморья

Рис. 48. Распространение антских пальчатых фибул

а — места находки фибул;

б — ареал пеньковскои культуры;

в — ипотешти-кындештской культуры;

г — аварской (славяно-аварской) культуры Среднего Подунавья.

Мысль о принадлежности пальчатых фибул днепровских типов славянам-антам была высказана еще в 20-х гг. XX в. А. А. Спицыным. [327]О славянской атрибуции этих вещей в Восточной Европе писал и А. М. Тальгрен, утверждавший, что их распространение отражает славянское расселение начала средневековья. [328]Научную разработку тезис о славянской принадлежности пальчатых фибул Днепровского региона получил в работах Б. А. Рыбакова. [329]Позднее немецкий археолог Й. Вернер, рассмотрев все комплексы находок пальчатых фибул в Европе, убедительно показал, что такие изделия с маскообразными головками и их дериваты были составной частью славянской женской одежды. Они типологически заметно отличаются от пальчатых фибул, свойственных германскому миру. Кроме того, в отличие от германцев, которым свойственно было парное ношение фибул, славянские женщины носили их по одной. [330]Последующие археологические изыскания многократно подтвердили это заключение и детализировали его, показав, что пальчатые фибулы с маскообразными головками и их дериваты были свойственны не всему раннесредневековому славянскому миру, а только одному из крупных племенных образований — антам, вышедшим из среды населения Черняховской культуры. [331]

Единичные находки рассматриваемых антских фибул разрозненно встречаются в лесной зоне Восточно-Европейской равнины. Они найдены в ареале колочинской культуры, связываемой с днепровскими балтами: в пограничной полосе с ареалом пеньковской культуры — на нижней Десне (Мена и Новоселье) и в верховьях Сейма (Курск, Гапоново, Казачья Локня), а также в Гомеле и у с. Мужиново в Клетнянском районе Брянской обл.; на двух поселениях тушемлинской культуры — Никодимово и Микольцы и в рязанско-окских и муромском могильниках (Кузьминском, Шокшинском и Подболотненском). Эти материалы, как и некоторые другие, менее яркие, свидетельствуют о некоторой инфильтрации антского населения из пеньковского ареала в балтские и финские области. [332]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: