Олег Большаков - История Халифата. Том 2. Эпоха великих завоеваний, 633—656

- Название:История Халифата. Том 2. Эпоха великих завоеваний, 633—656

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточная литература

- Год:2002

- ISBN:5-02-017376-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Большаков - История Халифата. Том 2. Эпоха великих завоеваний, 633—656 краткое содержание

Книга является вторым томом "Истории Халифата" (первый вышел в 1989 г., третий - в 1998 г.). В ней излагается ход арабских завоеваний за пределами Аравийского полуострова до убийства халифа Усмана. Значительное внимание уделяется социально-экономическим проблемам этого короткого, но важного периода истории мусульманского государства.

Содержит иллюстрации, карты.

История Халифата. Том 2. Эпоха великих завоеваний, 633—656 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

[+60] Куфи, т. 2, с. 62 — 68; Таб., I, с. 2650 — 2656.

[+61] Балаз., Ф., с. 317 — 318.

[+62] Куфи, т. 2, с. 64 — 66.

[+63] Таб., I, с. 2654 — 2655.

[+64] Халифа, с. 124 — 125.

[+65] Таб., I, с. 2650.

[+66] Там же, с. 2638 — 2644.

[+67] Балаз., Ф., с. 311 — 313; Куфи, т. 2, с. 68 — 71. Согласно ат-Табари, падуспан с 30 лучшими стрелками вышел из осажденного города, предложил Абдаллаху б. Будайлу выйти на поединок и победил его, а затем предложил ему сдать город по договору [Таб. I, с. 2639]. У ал-Балазури падуспан с 30 лучниками бежит из города, Абдаллах настигает его и происходит поединок с тем же исходом [Балаз., Ф., с. 312]. Этот рассказ имеет отчетливую фольлорную окраску. Доверие вызывает только версия ал-Куфи, согласно которой Абдаллах пустился в погоню и не догнал падуспана, а покинутые правителем исфаханцы вынуждены были сдаться.

[+68] Балаз., Ф., с. 321 — 322.

[+69] Там же, с. 325 — 326; Халифа, с. 124 — 125.

[+70] Таб., I, с. 2635.

[+71] Там же, с… 2661 — 2662.

[+72] Халифа, с. 135.

Глава 4. ЗАВОЕВАНИЕ ЕГИПТА

ВТОРЖЕНИЕ В ЕГИПЕТ

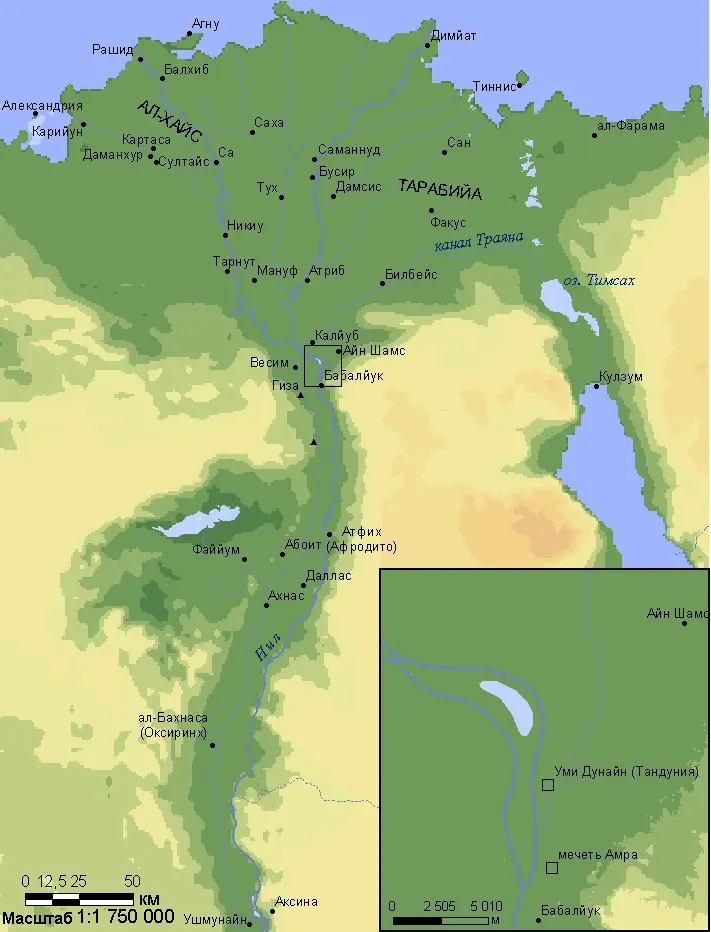

Рис. 10. Египет в середине VII в.

Продвижение мусульманской армии к побережью Сирии и Палестины, в глубь Верхней Месопотамии и даже в собственно Иран, имевший с арабским миром границу огромной протяженности, не представлялось неожиданным и преднамеренным. Отдельные набеги то в одном, то в другом месте вдоль постоянно меняющейся границы выхватывали у противоположной стороны то один, то другой район. Отряды, потерпевшие неудачу, всегда могли вернуться назад на широком фронте.

Иначе выглядит неожиданное вторжение небольшого мусульманского отряда под командованием Амра б. ал-Аса в Египет, соединенный с ранее завоеванными арабами землями узким Суэцким перешейком. Триста километров пустыни, отделяющие Южную Палестину от Дельты Нила, обеспечивали возможность неожиданного появления арабской армии на границе обрабатываемых земель, но в то же время перешеек, перекрытый решительным военачальником, мог стать дверцей мышеловки для малочисленного войска.

Арабская армия в Палестине находилась в трудном положении. Амвасская чума ополовинила ее ряды. Оставшихся сил только-только хватало для осады Кесареи и нескольких портовых городов Палестины, еще остававшихся в руках византийцев.

Арабским историкам довелось зафиксировать лишь очень скудные и противоречивые воспоминания участников египетского похода. Причем о самом начале нет ни одного сообщения очевидца, есть лишь более поздние рассказы. Согласно одним, Амр отправился тайно на свой страх и риск, согласно другим, он обо всем договорился с халифом, когда тот был в Джабии, наконец, инициатором похода оказывается сам халиф. Все сходятся только в одном: Умар опасался за судьбу отряда и послал письмо, в котором приказывал Амру вернуться, если он еще не успел вступить в Египет [+1].

Его беспокойство было основательным: отряд в три с половиной тысячи человек должен был затеряться в многолюдном Египте, как иголка в стоге сена. К тому же, если в 634 г. византийцы не придали значения вторжению арабов и не организовали серьезного сопротивления, когда еще не набрали сил, то теперь, после йармукского разгрома, падения Иерусалима, Дамаска и Антиохии, трудно было бы не считаться с опасностью арабского вторжения в Египет. Мы знаем, что византийцы и на этот раз оказались беспечными, но ни Умар в далекой Медине, ни арабские полководцы в Сирии и Палестине еще не знали этого.

Ибн Абдалхакам объясняет решимость Амра тем, что он «в доисламское время уже бывал в Египте, знал его дороги и видел обилие того, что в нем есть» [+2]. Однако рассказ о посещении Амром Египта настолько насыщен ситуациями и шаблонами, характерными для фольклора, что его трудно принять всерьез. Возможно, в какой-то мере на решение Амра могли повлиять сведения, полученные во время набегов на крепости и монастыри Синайского полуострова [+3], о чем арабские авторы не говорят.

В любом случае кроме желания завоевать богатую страну должна была быть еще какая-то веская причина, заставившая решиться на безумное предприятие — завоевание большой страны с горсткой воинов.

Мне кажется, эту причину следует искать в каких-то личных амбициях. После смерти Абу Убайды, Му’аза б. Джабалы и Йазида б. Абу Суфйана Амр мог рассчитывать на назначение его амиром всей Палестины. Но это назначение получил Му’авийа б. Абу Суфйан. Ситуация, конечно, не совсем ясна; фигура Му’авии, человека, оспорившего у Али халифат, была одиозной в глазах прошиитских историков, и поэтому сведения о его назначении неопределенны, но тот факт, что под командованием Амра оказалась незначительная часть палестинской армии, говорит за его второстепенное положение в Палестине. Наконец, если бы он был амиром Палестины, то именно он довел бы до конца осаду Кесареи, а не бросил бы порученную ему провинцию.

Видимо, Амр оказался не у дел, был обижен своим положением, и обида толкнула его на рискованный шаг. Тогда можно понять и поверить сообщениям о том, что Амр уходил тайно, не раскрывая никому своих намерений: «Он приказал своим людям уходить, как уходит племя с одной стоянки на другую, ближнюю. Затем ночью он увел их» [+4]. Праздник жертвоприношения, 10 зу-л-хиджжа (12 декабря 639 г.), Амр встретил в ал-Арише, городке, который административно относился к Египту. Накануне, в ар-Рафахе, он будто бы получил письмо от Умара и, догадываясь о содержании, раскрыл только в ал-Арише, в нем был приказ вернуться, если он еще не вступил на территорию Египта. Но теперь, находясь в ал-Арише, Амр имел законное основание идти дальше.

Конечно, нельзя исключить такого совпадения, что письмо с приказом вернуться настигло Амра на границе Египта, но сам сюжет о просроченном письме достаточно распространен и вызывает подозрение в том, что это — готовый кирпичик, вкладываемый в построение здания исторической легенды. Ведь если на самом деле Амр тайно вышел в поход откуда-то из района между Бейт Джибрином и Иерусалимом, то через 3 — 4 дня оказался бы в ар-Рафахе, а для того, чтобы весть о самовольном выступлении Амра дошла до халифа и его приказ был бы доставлен в ар-Рафах, потребовалось бы не менее полумесяца бешеной скачки гонцов. Словом, концы не сходятся с концами.

Приморская дорога в Египет оказалась без охраны, и Амр через несколько дней беспрепятственно достиг первого действительно египетского города, ал-Фарама (Пелузия). Его укрепления сильно пострадали при осаде персами в 616 г., но, видимо, бреши были уже заложены, а в отряде Амра явно не имелось осадной техники, и ему пришлось терпеливо ожидать, когда через месяц или два при отражении очередной вылазки гарнизона удалось на плечах отступающих ворваться в одни из ворот и захватить город. Это был первый большой успех. Покидая ал-Фарама, Амр предусмотрительно приказал разрушить городскую стену, чтобы лишить византийцев возможности, захватив город, укрепиться в нем и отрезать все связи с Халифатом. Оставить же хотя бы 2 — 3 сотни воинов для охраны крепости Амр не мог: перед ним лежала обширная страна с многочисленными укрепленными городами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: