Лев Гумилев - Древние тюрки

- Название:Древние тюрки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кристалл

- Год:2003

- ISBN:5-306-00313-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилев - Древние тюрки краткое содержание

«Древние тюрки» — знаменитая работа гениального русского историка, географа и мыслителя Льва Николаевича Гумилева (1912–1992), посвященная сравнительно малоизученному периоду мировой истории VI–VIII вв. н. э., совпавшему с образованием и расцветом Великого тюркского каганата. Осуществленный автором анализ этнических, политических и религиозных аспектов бытия этой державы представлен в присущей автору увлекательной и образной манере повествования.

Древние тюрки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот где сказались последствия переворота императрицы У и управления династии Тан. Пограничные войска, состоящие из чужеземцев, не хотели сражаться за китайцев, и поэтому пришлось пополнять армию невольниками и даже нанимать солдат за жалованье [1111]. В полевой армии не могли не расти оппозиционные настроения и ненависть к китайским чиновникам, высоко поднявшим голову. Обаяние и инерция танской традиции держали пограничную армию в рамках лояльности, но естественно, что большая часть военных симпатизировала опальному наследнику, чем и вызывала неприязнь императрицы. Императрица старалась дробить командование, чтобы не сосредоточивать много сил в руках одного генерала, а это отражалось не боеспособности армии.

Капаган-хан учел политическую ситуацию и объявил себя сторонником наследника. Для восстановления его на престоле в 698 г. Капаган-хан выступил в поход, имея «100000 всадников» [1112]. Эта демагогия принесла ему немалую пользу, так как кочевники, служившие в имперской армии, сразу начали переходить на его сторону [1113]. Против него были двинуты две армии — в 300 тыс. и в 150 тыс. человек, но они не решались вступать в бой. Тюрки разграбили ряд пограничных округов и взяли множество пленных. Во всех открытых столкновениях китайские войска терпели поражения. Очевидно, эти операции имел в виду Тоньюкук, упоминая в автонекрологе об успехах на «Шантунгской равнине» [1114]. Тогда китайское правительство решило выбить у врага главный козырь — легитимизм. Наследник был возвращен из ссылки и назначен командующим армиями. Капаган-хан вынужден был отступить, но при этом он показал, что воевал вовсе не за династию Тан, а за себя и свой народ.

80 тыс. пленных, т. е. людей, фактически перешедших к нему, когда он выступал в защиту династии, были перебиты, после чего тюрки стали отступать. На обратном пути все китайские города и села были дочиста ограблены и население уведено в рабство. Война после этого не прекратилась, но восстановление династии сплотило силы империи. В 699 г. были разбиты кидани [1115], причем слава победы приписана двум искусным предводителям «из кочевых», бывших раньше врагами. Дело понятное: за Китай кочевники умирать не желали, но за империю Тан можно было пострадать. Чтобы привязать к себе кочевников, еще не ушедших к Мочуру, умная императрица пошла на то, чтобы улучшить их положение. В 701 г. был издан указ, запрещающий обращать тюрок в рабство [1116]. Этим был положен предел злоупотреблениям чиновников и латифундиалов, которые, не имея возможности рассчитаться за вековые обиды со степняками, вымещали свою злобу на пограничных кочевниках, примешивая к ней немалую толику вульгарного корыстолюбия.

Указ сыграл свою роль, и успехи тюркских отрядов, нападавших на границу, несколько сократились. В 700 и 702 гг. тюрки совершали набеги на северный Китай, но дело ограничилось угоном скота и грабежом [1117].В 703 г. Капаган-хан поручил послу переговоры о браке его дочери с сыном наследника престола. Это означало мир. Действительно, три года продолжались переговоры и военных действий не было. За это время умерла императрица, и на престоле оказался тот самый Чжунцзун, именем которого так удачно прикрывался тюркский хан. Теперь началась открытая игра.

На западе.Жестокая война 698 г. на время поглотила силы и тюрок и китайцев. Этим воспользовался вождь тюргешей Учжилэ. Он стеснил вождя прокитайских элементов, бездарного хана Ашина Хусэло, который со своими сторонниками числом в 60–70 тыс. перекочевал во внутренний Китай в 699 г. [1118]. Ядром территории тюргешского ханства была долина р. Или и северные предгорья Тянь-Шаня. Южная летняя ставка хана была расположена около современного города Токмака, а северная — на землях племени гун-юэ [1119]. Чтобы узаконить захват, Учжилэ отправил в Китай посольство, во главе которого стоял его второй сын, Чжену. Посольство было принято благосклонно, и тем самым захват был санкционирован.

Но не так спокойно посмотрели на это тюрки. Они воспользовались тем, что в западной Джунгарии жили чуйские племена (потомки среднеазиатских хуннов), которых тюргеши еще не успели включить в свою державу. Стремясь «для расширения державы и власти кагана» [1120]захватить подступы к Семиречью, ханские племянники Могилянь тардуш-шад и его шестнадцатилетний брат Кюль-тегин [1121]двинулись в поход на чуйские племена в 701 г. подчинили их [1122]Но план похода был гораздо шире: тюрки полагали подчинить себе весь Согд, чем они восстановили бы единый каганат. Тюргеши не пошли на обострение отношений, тюркские князья, видимо, тоже решили пока их не задевать, но китайские власти в западных владениях не могли смотреть спокойно на успехи своих врагов. Тюркская надпись сообщает о разгроме пятидесятитысячной имперской армии при Ыдук-баше и гонении ее вождя Онг-тутука [1123]. Но китайские хроники ничего не говорят об этой битве, и поэтому приходится предполагать, что масштабы событий преувеличены, хотя битва все-таки имела место.

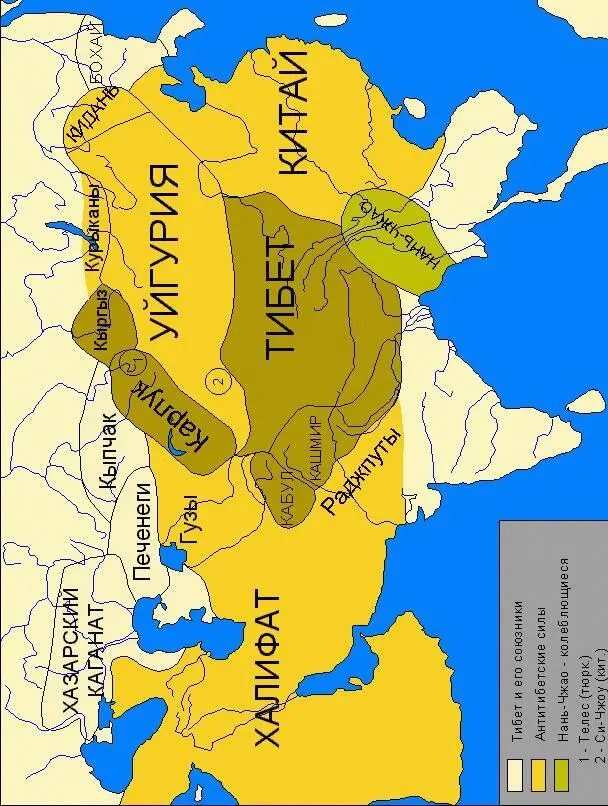

Карта. Срединная Азия в первой половине VIII в.

Пояснение.Предлагаемая трактовка этого события высказывается впервые: основанием для нее служит перевод С. Е. Малова отличающийся от перевода П. М. Мелиоранского. У последнего «alty cub sogdak» переводилось: «согдаки шести чубов» [1124]. Маркварт разъясняет загадочное «чуб» именем династии Чжао-ву, к которым принадлежат князья шести согдийских владений: Кан (Самарканд), Ми (Маймург), Шы (Кеш), Хэ (Кушания), Цао (Усрушана) и На-се-бо (Несеф), завоеванных, по мнению Маркварта восточными тюрками в 701 г. Подтверждение своей мысли Маркварт видит в том, что в 701 г. согдийцы нашли помощь у тюрок против хорасанского эмира Мухаллаба ибн Абу Суфра [1125]. Это отождествление получило широкое распространение, но было подвергнуто уничтожающей критике Г. Е. Грумм-Гржимайло, который доказал невозможность похода в Согд в это время. Но он впал в другую ошибку — стал отрицать западный поход совсем, считая текст надписи вымыслом [1126].

Перевод С. Е. Малова позволяет опровергнуть оба крайних мнения. Малов переводит «шесть чубов и согдаков» [1127]. Если под «чубами» считать чуйские племена чуюе, чуми, чумугунь, чубань двух отделов и шато (отпочковавшихся от чуюе) [1128], то понятно, что покорение их, кочевавших в западной Джунгарии, Тарбагатае и на Черном Иртыше, было задачей выполнимой; что же касается согдаков, то это была политика дальнего прицела. Грумм-Гржимайло прав, когда указывает, что тюрками, которые в 700–701 гг. отстаивали Согд от арабов, были западные тюркюты, подданные империи Тан, а никак не восточные тюрки, которым незачем было защищать народ, который они стремились покорить. Но он неправильно отождествляет Онг-тутука с китайским полководцем Сян Ваном, который командовал имперской пограничной армией, но не был ни разбит, ни пленен. На этом необоснованном отождествлении и зиждется отрицание западного похода, ибо Кюль-тегин не успел бы переброситься за год из Согда на Орхон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: