Максим Зарезин - Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг.

- Название:Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4951-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Зарезин - Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг. краткое содержание

В русской истории известны отдельные периоды, которые выделяются в ряду прочих насыщенной концентрацией ярких событий, выдающихся личностей, крутых поворотов, имевших судьбоносное значение для будущего России. Таково последнее тридцатилетие XV века. Это время разрыва с ордынской зависимостью и утраты новгородской вольности, жестоких внутренних распрей и беспрецедентного расширения внешних связей, брака московского государя с византийской принцессой и затяжного династического кризиса. Это время напряженных духовных исканий, жестоких идеологических споров, затейливых придворных интриг. Время, полное парадоксов, когда ожидание Судного дня сочеталось с предчувствием великого будущего России, а рост национального самосознания — с активным привлечением европейских технологий, специалистов, идей. И еще один парадокс — княжение Ивана III, один из наиболее изученных, излюбленных медиевистами периодов, который одновременно содержит в себе больше вопросов, чем ответов. Об этих загадках размышляет на страницах своей книги историк и журналист М. Зарезин.

Еретики и заговорщики. 1470–1505 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Так, к октябрю 1490 года (в тот же срок, что проводился церковный собор) сын Деспины Василий получает право распоряжаться в тверских землях. Данный акт выглядит как знак преемственности с Иваном Молодым. Однако в сентябре 1491 года великий князь решает произвести описание земель в бывшем Тверском княжестве. Как полагает С. М. Каштанов, в это самое время Василий лишается тверского княжения.

В том же сентябре 1491-го — и здесь мы имеем дело не со случайным совпадением — Иван III приказывает взять под стражу Андрея Углицкого. В 1487 году великий князь клялся не держать зла на меньшого брата. Но в 1489 году до Андрея Углицкого дошли слухи о намерениях старшего брата его «поимати», Андрей обратился к Ивану Патрикееву с просьбой выяснить намерения государя, но тот посоветовал напрямую обратиться к сюзерену. Государь поклялся в том, что и «в думе того не бывало», и выяснил, что слух распустил один из слуг великого князя, чем-то обиженный Андреем.

Крамольника наказали. Но мир между братьями восстановился ненадолго. Впрочем, виновником окончательного разрыва отношений нужно считать самого Андрея. В мае того же года, когда Иван III приказал своим воеводам выступить в помощь крымскому хану Менгли-Гирею против ордынских царевичей, углицкий князь отказался выставить свою рать. Очевидно, тогда участь Андрея была решена, но по каким-то причинам государь отсрочил расправу. Припомнили князю и его сношения с Ахматом и Казимиром.

Одновременно Иван вызвал в Москву и Бориса Волоцкого. Обошлось. Как выразился летописец, князя Бориса и детей его «неухыщреннаго ихъ нрава ради не вреди ничимже». Впрочем, Борис в последние годы неизменно сопровождал великого князя в походах на Тверь и на Ахматовых детей и претензий к нему не возникало. Впрочем, вызов сыграл свою воспитательную роль — удельный князь направлялся в столицу «в великой тузе», а вернулся на Волок в «радости великой».

В сентябре 1491 года Иван III нанес решительный удар по оппозиции и начал выдвигать Дмитрия-внука в качестве политического противовеса старшему сыну. В 1492–1493 годах имело место реальное возвышение сына Ивана Молодого и Елены Волошанки. Дальнейшему росту политического авторитета Дмитрия в 1494–1495 годах соответствовало полное исчезновение в это время с политической арены Василия. Впрочем, борьба только начиналась.

Глава IX

Иметь и не иметь

Не надейтесь на обманчивые слова: «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень».

Книга пророка ИеремииПутем Христовой любви

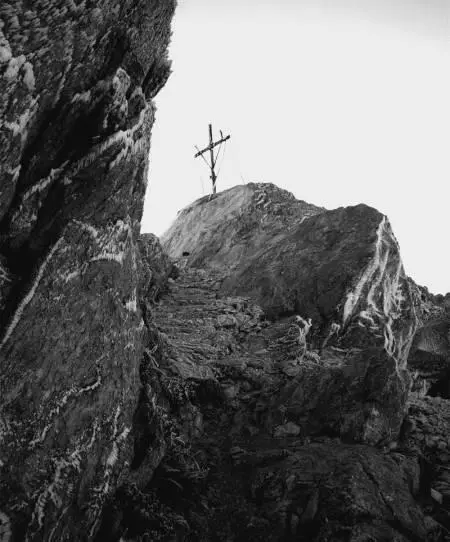

Около 1485 года у излучины речки Соры в 15 верстах к северу от Белозерского монастыря, недалеко от места погребения игумена — основателя сей обители Кирилла, преподобный Нил Майков построил часовню и келью. Так было положено начало знаменитой Нило-Сорской пустыни. Про Нила — до пострижения Николая Майкова — известно, что приблизительно в двадцатилетнем возрасте он принял постриг в Кирилловом монастыре. Обитель была известна нестяжательностью, унаследованной еще от преподобных Сергия и Кирилла, наставлявших братию, уподобляясь апостолу Павлу, довольствоваться самым малым, «ибо корень всех зол есть сребролюбие».

Когда Николай вступил в обитель, еще были живы ученики преподобного Кирилла, его постриженники. Иноки стремились во всем подражать покойному учителю. Проницательный игумен Кассиан выбрал в наставники Николаю одного из самых опытных и мудрых старцев Паисия Ярославова, который в свою очередь был воспитанником святогорца Дионисия.

Беседы Нила с побывавшим на Востоке игуменом Кассианом, с Паисием и другими старцами обители, собственные размышления над прочитанным и услышанным утвердили его в желании посетить христианский Восток. Предполагают, что Нил ушел на Афон приблизительно в 1475 году, то есть после двадцатилетнего пребывания в Кирилловом монастыре. На Востоке — «въ святей горе Афонстеи и в странах Цариграда, и по инех местех…» — Нил пробыл около десяти лет. Потом настало время возвращаться в Заволжье.

«Когда в монастыре мы жили вместе, ты сам видел, что от мирских соплетений я удаляюсь и поступаю, насколько есть силы по божественным Писаниям, — писал Нил своему ученику Гурию Тушину. — Затем, по завершении странничества моего, придя в монастырь, поблизости от [него] я построил себе келью и так жил, насколько было силы моей. Ныне же дальше от монастыря я переселился, так как благодатью Божией, нашел место, угодное моему разуму, потому что мирским людям оно труднодоступно…».

Этот путь из обжитых многонаселенных киновий в непроходимые дебри, к молитвенному уединению в окруженных болотами и «мхами великими» лесных чащах, проходили многие русские подвижники, да и сам принцип скитского жития, когда двое или трое иноков собирались вокруг опытного старца, безусловно, не был внове для русской монастырской жизни. В книгах Кирилла Белозерского находился, как установил Г. М. Прохоров, «Устав скитскаго жития», переписанный рукой самого преподобного. Но почему же спустя два столетия один из насельников Сорской пустыни поименует Нила «начальником в России скитскому житию» — только ли из уважения к ее основателю?

В правление Дмитрия Донского ищущие уединения иноки устремляются в пустынные безлюдные места; со временем рядом с одинокими кельями отшельников селятся страждущие духовных подвигов последователи, идут годы, и небольшое сообщество скитских жителей вырастает в крупную монашескую корпорацию. Если до конца XIII века на Руси было основано 180 монастырей, то во второй половине XIV века свыше 160-ти. Почти все они были основаны Сергием Радонежским и его последователями.

Удивительное и парадоксальное на первый взгляд явление — результатом ухода преподобного Сергия и других подвижников «от мира сего» стало громадное по своей силе и благотворное по своей сути влияние на этот мир. Русские люди поняли, что отцы-пустынники ищут и находят в уединении ту правду, которую невозможно отыскать в мирской суете, и, обретя ее, щедро делятся со всеми, кто правды алчет. «Прп. Сергий воплотил в себе не только дух своего времени, но и духовный запрос своих современников» — отмечает М. Е. Никифорова.

В народную душу «глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком и произведенное неуловимыми, бесшумными нравственными средствами… Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения — вот в чем состояло это впечатление», — пишет В. О. Ключевский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: