Игорь Додонов - Истоки славянской письменности

- Название:Истоки славянской письменности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2837-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Додонов - Истоки славянской письменности краткое содержание

Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица и как они возникли? Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия? Использовали ли наши предки руны и могло ли у них бытовать слоговое письмо? Действительно ли, как утверждает академическая наука, «Боянов гимн» и «Велесова книга» являются подделками, или же это ценнейшие письменные памятники славянской древности? Отвечая на эти и другие вопросы, автор книги предлагает новый оригинальный взгляд на происхождение славянской письменности.

Истоки славянской письменности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вне всякого сомнения, письмена на дереве употребляли и славяне. Отголоски существования деревянных книг донесла народная традиция. По сей день наряду с выражением «прочесть книгу от корки до корки» бытует более редкое и более древнее «прочесть книгу от доски до доски». Русский народный «Стих о Голубиной книге» гласит: «Ты читай-то книгу, да с доски на доску» (II, 28; 215–216). Есть и письменное историческое свидетельство, прямо говорящее о том, что русичи использовали дерево как писчий материал. Это уже упоминавшиеся слова арабского путешественника Х века Ибн эль-Недима, который в одном из своих трактатов отметил: «Некто, чьим словам я могу верить, рассказал мне, что один из царей горы Кабк (т. е. Кавказа. — И.Д. ) послал его к королю Руссов, и он обратил внимание на пропуск, который содержал письмена, вырезанные на дереве (выделено нами. — И.Д. ). При этом он вытащил кусочек белого дерева, который передал мне. На нём были вырезаны знаки, которые, не знаю представляли слова или изолированные буквы…» (II, 58; 222). Наконец, совсем недавно, в 2000 году, в Новгороде археологи под руководством академика В. Янина сделали сенсационное открытие. Они обнаружили при раскопках деревянную книгу из трёх страниц, содержащих тексты трёх псалмов царя Давида — 75, 76 и 67 (II, 35; 13). Огромное значение этой находки не только в том, что «Новгородская Псалтирь» — древнейшая русская книга (она, как установлено, создана на рубеже Х — XI веков, т. е. на полвека старше знаменитого «Остромирова Евангелия»), но и в том, что находка неоспоримо подтверждает факт существования деревянных книг на Руси (и надо полагать, что и у других славян).

Так что говорить о какой-то «уникальности» «Велесовой книги», имея в виду её материал и намекая тем самым на её поддельность, не приходится.

В 1993 году столяру А. Бикмуллину удалось восстановить древнюю технику славянского письма на дереве (II, 52; 128), (II, 9; 95). Проведённые исследования показали, что тексты дощечек процарапывали шилом, а после написания дощечки подвергались горячему вощению. Это необходимо, чтобы подчеркнуть оптические свойства древесины и сделать буквы более заметными. Также горячее вощение многократно увеличивает долголетие дерева. Этим достигается закрепление прорезанных шилом капилляров древесины, дезинфекция и консервация. Жидкий воск глубоко проникает во все поры и трещины (II, 52; 128,129). Примечательно, что дощечки «Новгородской Псалтири» также навощены. Описание же дощечек «Велесовой книги», оставленное нам Ю. П. Миролюбовым, позволяет полагать, что и последние были обработаны воском: «Текст был написан или процарапан шилом, а затем натёрт чем-то бурым, потемневшим от времени, после чего покрыт лаком или маслом…» (II, 52; 128). На наш взгляд, натёртость букв «чем-то бурым», покрытие «лаком или маслом» указывают именно на вощение и, может быть, на олифение (вываривание в кипящем масле), как считают тот же А. Бикмулин и биологи из Харькова (II, 28; 217). С очень большой долей вероятности А. Бикмулин верно реконструировал технологию изготовления деревянных книг.

Но как раз с этой технологией тесно связан другой вопрос: могли ли дощечки сохраниться с IX по XX век и, более того, несколько лет пропутешествовать в морском мешке по фронтам Гражданской войны, а потом долгое время в том же мешке проваляться в углу мастерской Ф. А. Изенбека в Брюсселе и не обратиться в труху?

Именно подобные сомнения подвигли одного из сторонников подлинности «Книги Велеса» В. Грицкова высказать предположение, что, возможно, никаких дощечек у Изенбека не было, но была их копия на бумажном носителе (может быть, принадлежащая к XIV веку). Её-то Ю. П. Миролюбов и называл «Дощьками Изенбека» (II, 25; 36). Чем подкрепляет В. Грицков свою гипотезу? Он ссылается на самого Ю. П. Миролюбова. В одном из своих произведений («Славяно-русский фольклор») последний, по мнению В. Грицкова, «проговаривается» (II, 25; 36): «Позже судьба свела нас уже за границей с покойным художником Али Изенбеком… У него оказалась рукопись (выделено В. Грицковым. — И.Д. ) «Дощьки Изенбека». Этот документ мы изучали, переписывали…» (II, 25; 36). Вот на этом слове «рукопись» и базируется построение В. Грицкова. Может быть, исследователь имеет в виду и слово «документ», которое больше подходит для письменного памятника на бумаге. Почему В. Грицков датирует копию дощечек на бумажном носителе XIV веком? Откуда взялась эта дата? Мы полагаем, к её определению его также подвиг Ю. П. Миролюбов. В одном из писем к С. Лесному, уговаривая последнего не торопить его с присылкой текстов дощечек, Юрий Петрович замечает: «Прошло, вероятно, с пятьсот-шестьсот лет с тех пор (выделено нами. — И.Д. ). Что такое ещё два-три месяца?!» (II, 11; 242). Вот вам и XV — XIV века. Правда, непонятно, то ли действительно Ю. П. Миролюбов стал относить создание «Книги Велеса» к этим векам, то ли в письме была просто описка (предполагалось написать «тысяча пятьсот-тысяча шестьсот лет»). Признавая за версией В. Грицкова право на существование, мы всё же полагаем, что изначально у Изенбека дощечки всё-таки были, и слова «рукопись» и «документ» в книге Миролюбова объяснимы: ведь текст на дощечках фиксировался всё-таки рукой (т. е. это не машинопись), а с определённой натяжкой текст на любом носителе (не только на бумажном) можно назвать документом.

И тогда снова необходимо вернуться к вопросам: могли дощечки сохраниться за более чем тысячу лет? И могли ли они выдержать отнюдь не музейное хранение в годы Гражданской войны и эмиграции Изенбека (до встречи Ю. П. Миролюбова с ними)?

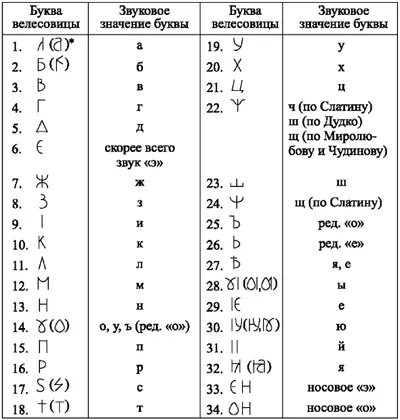

Табл. 7.

Относительно более чем тысячелетней сохранности ответ будет положительным: да, могли. Деревянные предметы хорошо сохраняются в земле, если климат влажный и сравнительно холодный. Могут они сохраниться за многие века и в помещении, если за ними там тщательно ухаживают. Обо всём этом убедительно говорят, например, раскопки в Новгороде или судьба древнерусских икон.

Можно думать, что в течение многих веков должный уход за деревянной книгой был. Предположительно её путь реконструируется следующим образом: библиотека Ярослава Мудрого — библиотека его дочери Анны Ярославны (во Франции) — книжное древлехранилище аббатства Санлис — собрание древних книг П. П. Дубровского — библиотека А. И. Сулакадзева — библиотека Неклюдовых — библиотека Задонских.

Остаётся только удивляться сохранности дощечек в течение нескольких лет, что они находились у Ф. А. Изенбека. Повторяем: в эти годы условия их хранения были не музейные и не библиотечные. Но, очевидно, вышеописанная технология изготовления дощечек всё-таки предохранила их от окончательного разрушения. Хотя, безусловно, условия, в которых находились дощечки до того момента, когда с ними стал работать Ю. П. Миролюбов, способствовали их разрушению. Вспомним, какое описание внешнего вида «Книги Велеса» оставил Ю. П. Миролюбов. Вид этот был далеко не «блестящий». Думается, в подобное состояние «Книга» во многом была приведена за последние годы своего существования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: