Игорь Додонов - Истоки славянской письменности

- Название:Истоки славянской письменности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2837-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Додонов - Истоки славянской письменности краткое содержание

Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица и как они возникли? Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия? Использовали ли наши предки руны и могло ли у них бытовать слоговое письмо? Действительно ли, как утверждает академическая наука, «Боянов гимн» и «Велесова книга» являются подделками, или же это ценнейшие письменные памятники славянской древности? Отвечая на эти и другие вопросы, автор книги предлагает новый оригинальный взгляд на происхождение славянской письменности.

Истоки славянской письменности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

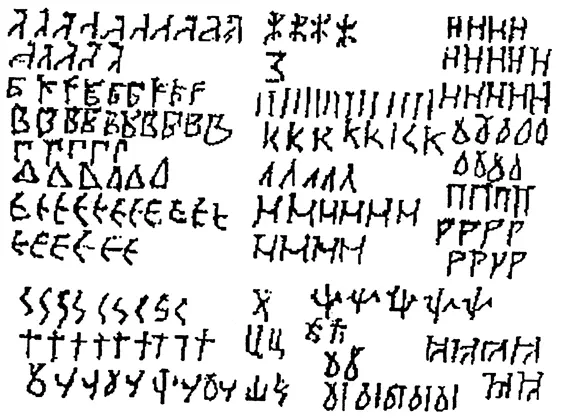

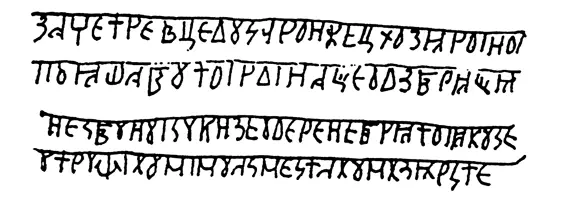

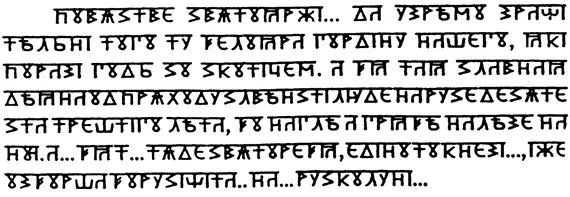

С другой стороны, с полным основанием можно утверждать, что более распространённый вариант «а» «Велесовой книги» имеет сходство с соответствующей руной двух славянских рунических систем: рун Ретры и рун «Боянова гимна» (бояновицы) ().

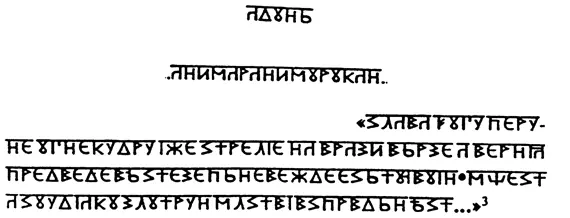

В своём более редком начертании «а» «Велесовой книги» —

напоминает один из вариантов современного русского печатного «а» или, как отмечает Д. М. Дудко, соответствующую букву средневекового латинского маюскула (II, 28; 221). Следовательно, формально мы имеем право предположить заимствование данной графемы из латиницы. Однако, по нашему мнению, менее частый способ написания «а» в велесовице вполне мог быть всего лишь следствием срыва пишущего орудия при начертании графемы (т. е. шила при выцарапывании буквы на деревянной дощечке). К такому выводу нас подвигает не только имеющаяся в нашем распоряжении опубликованная фотография стороны А дощечки 16, но и скопированные фрагменты текстов из архива Ю. П. Миролюбова (фрагменты дощечки 33) и публикаций А. А. Кура в «Жар-птице» (рис. 40–43). Примечательно, что ни один из этих фрагментов не знает редкого способа начертания буквы «а».

Вторая «сомнительно-греческая» буква в велесовице — это графема, обозначающая звук «с». Напомним: её преимущественный вид в дощечке 16 —

более редкий —

Буква «слово» кириллицы, практически схожая с современным русским «с» по начертанию, явно соотносится с «сигмой» византийского устава, т. е. св. Кирилл, составляя свою азбуку, ориентировался на эту букву греческого алфавита. При этом мы не говорим о том, что «с» буквально всех вариантов протокириллицы ведёт своё происхождение от греческой «сигмы». Это вопрос весьма спорный, ибо, как представляется, не всякая протокириллица есть «переложение» византийского унициала. В предыдущих главах об этом говорилось. Но вернёмся к протокириллице-велесовице. Ясно, что «с» в ней ведёт происхождение не от греческой «сигмы». Последняя ни в уставном, ни в курсивном своём варианте никоим образом не похожа на знак «Книги Велеса»:

Есть другая буква византийского алфавита, которую можно считать «прародительницей» велесовского «с». Это «дигамма», точнее один из вариантов её начертания:

Но вот что интересно: буква эта обозначала звук близкий к нашему «в», и никогда не обозначала звука «с». Кроме того, в VIII–IX веках, когда, по мнению специалистов, протокириллические азбуки (в том числе, следовательно, и велесовица) могли возникнуть путём преимущественного их заимствования у греков, эта буква из византийского алфавита в ходе его эволюции практически исчезла, не употреблялась. Что заставило составителей (или составителя) велесовицы использовать для своей «с» «мёртвую» греческую букву, да ещё и обозначавшую «при жизни» совершенно другой звук — остаётся загадкой.

Рис. 40.

И загадка эта становится ещё более интересной, если принять во внимание тот факт, что, видимо, подобное же обстоятельство подтолкнуло составителя (или составителей) кириллицы использовать византийскую «дигамму» для своей буквы «зело». Любопытно, не правда ли? Мозги двух древних книжников «сработали» в одном направлении, избрав «прототипом» для своих (заметим, разных) букв одну и ту же греческую букву, фактически не употреблявшуюся и имевшую абсолютно иную звуковую нагрузку. Объяснение данному феномену, на наш взгляд, следует искать в том, что, очевидно, не «дигамма» послужила образцом для «с» велесовицы и «зело» кириллицы. Что же? Можно предположить латинскую S. Действительно, внешнее сходство несомненно.

Рис. 41.

Рис. 42.

Рис. 43.

Обозначает звук «с» в латыни, а у соседствующих со славянами германцев (немцев) в определённом положении читается как «з». Вот вам, казалось бы, весьма вероятный источник велесовского «с» и кирилловского «зело». Но… Уж больно эклектичными выглядят тогда наши азбуки. Получается, собирали их наши предки «с миру по нитке». Нам это представляется сомнительным. Нет. Должен был быть другой источник этих букв. Какой-то свой, родной, привычный. И, оказывается, такой источник есть. Обе славянские рунические системы (ретринские руны и бояновица) включают руну, звуковое значение которой «з, с», а начертание очень близко к велесовской «с». В бояновице её вид —

(особенно близок к «с» «Велесовой книги»), в ретринских рунах —

(руна больше похожа на современную печатную «и» и кажется весьма далёкой от «с» велесовицы; но если присмотреться, то хорошо видно, что подобный вид — лишь следствие незначительного изменения начертания руны «з, с» бояновицы, и, в сущности, руна та же самая). Представляется, что именно знаки славянских рун со значением «з, с» и послужили прототипом как «с» велесовицы, так и «зело» кириллицы.

Третья греческая буква велесовицы, которая при ближайшем рассмотрении таковой не является, — это «о». Её начертание —

или

Употребляется не только как самостоятельная буква, но и как составной элемент в диграфах «ы»:

«ю»:

«о носовое»:

Варианты начертания графемы встречаются приблизительно с одинаковой частотой. Второй вариант

даёт основание говорить, что эта буква велесовицы ведёт своё происхождение от греческого «омикрона». Однако легко заметить даже в таком способе написания велесовского «о» отличие от «омикрона». Последнему как в уставном, так и в курсивном варианте присуща округлая форма. У «о» «Велесовой книги» округлость внизу сменяется сужением и заострением кверху, так что буква напоминает наконечник стрелы.

Можно предположить, что способ изображения «о» без «усиков» наверху является лишь дефектом начертания, вызванным характером писчего материала (дерево), пишущего орудия (что-то подобное шилу) и расположением линии строки (над буквами, а не под ними). Заострение верхней части графемы, казалось бы, говорит в пользу такого предположения: тот, кто писал (точнее, процарапывал) «о» на дощечках, стремился к изображению «усиков», но упирался в линию строки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: