Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера

- Название:Друиды Русского Севера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2967-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера краткое содержание

Эта книга — итог двадцатилетних исследований в сфере сакральной географии Русского Севера. Мегалитические памятники Лапландии и Белозерья, многие из которых описаны здесь впервые, осмысливаются на основе широких сопоставлений лингвистического и сравнительно-мифологического порядка. И в результате обнаруживается, что адекватно понять эти памятники можно лишь через призму великих религиозных учений и древних мистериальных традиций, уходящих корнями в глубину тысячелетий.

Друиды Русского Севера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Фрако-фригийский регион, в соответствии с выводами, сформулированными в этой книге, а также с традицией александрийской алхимии, можно рассматривать как промежуточное звено между реконструируемой гипотетически гиперборейской алхимией и алхимией греко-египетской. А в связи с северным «вектором» в историческом сабейском Гнозисе можно добавить, что ведь мандеев-сабиев, кроме всего, по праву именуют последователями религии Полярной звезды. Этот южный народ чтит Полярную звезду как врата Мира Света. Мандеи молятся, обратив свое лицо к северу. Внятного объяснения этому обычаю нет.

Что касается сопоставления религиозно-мифологических реалий сабейства (в расширительном, инициатическом значении этого слова) и нордической, палеоарктической традиции, то нельзя забывать об одном исключительно важном открытии выдающегося исследователя сибирских древностей Л. Р. Кызласова — о доказанной им в конце XX века манихейской интерпретации ряда археологических находок в Хакассии, на севере Центральной Азии и об осмыслении им северного манихейства как сибирского варианта сабейской традиции {230} 230 См., например, его работы: Сибирское манихейство, http: //www.philosophy.nsc.ru; Северное манихейство и его роль в культурном развитии народов Сибири и Центральной Азии // Вестник МГУ. Сер. 8. — 1998, № 3. С. 10–14, а также http: //e-lib.gasu.ru.

. Таким образом, вырисовывается еще одно вполне реальное, конкретно-историческое связующее звено между, с одной стороны, сабиями Харрана и Сабы, а с другой — верованиями некоторых народов Российского (Сибирского) Севера. Согласно выводам Л. Р. Кызласова (в кн.: «Сибирское манихейство»), реликты северного манихейства прослеживаются у тюрков Саяно-Алтайского региона (алтайцев, хакасов, тувинцев, тофаларов и других этнических групп), у эвенков (народ тунгусо-маньчжурской языковой принадлежности), у говорящих на языках уральской языковой семьи хантов и селькупов, а также у енисейских кетов.

Благодаря включению северного манихейства в сферу сабейской инициатической традиции особый смысл приобретают ассоциативно-семантические аналогии сабейского (мандейского) космогонического понятия «Танна» и центральноазиатского теонима Тэнгри, во всем комплексе их аллитерационно-символических отображений. Танна — образ загадочный и не имеющий академической этимологизации; это нечто подобное космогоническому Яйцу, мистический пламенный Тигель; растворение Танны маркирует рождение мира. В ностратическом дискурсе в качестве этимонов для этого понятия можно предложить лексемы *tVŋnV, жемчужина (с алтайскими и уральскими дериватами), *tVŋV, твердый, плотный : убедительная субстратная основа для сабейского понятия. Идея растворения твердой Жемчужины-Яйца вполне космогонична.

А очень похожее ностратическое слово *tVngV, полный, изобильный проецируется и на еще более древний борейский уровень, в форме TVNKV: палеолитический праобраз гностической Плеромы? От этой же праформы может происходить и теоним Тэнгри; его ауслаут предположительно сопоставим с ностратическим *rVx.wV, веять, дуть (понятие духа, божества?). По-видимому, и в южном сабействе, и в тэнгрианстве севера Центральной Азии мистериальные архетипы ностратической эпохи, связанные с Танной как Матрицей творимого бытия и с Тэнгри как Великим Небом, как Богом по преимуществу, тысячелетиями существовали в качестве глубоко осознанной, структурирующей основы посвятительного опыта и самого религиозного мироощущения. Наверное, и шумерское dingir, бог, и полинезийский теоним Тангароа при внимательном диахроническом рассмотрении укладываются в обозначенную здесь схему.

Не случайно ассоциативные ностратические коннотации, формирующие символическое пространство исходного прообраза сабейской Танны, лучше всего сохранились (как показывает этимологическая база данных С. А. Старостина) не в индоевропейских и не в афразийских языках, а в лексике алтайской и уральской языковых семей. Именно регионы, населенные этими народами, на первый взгляд, во всех отношениях далекими от реалий месопотамского Харрана и аравийской Сабы, в Средние века восприняли сабейскую религию в ипостаси северного манихейства, вероятно, распознавая в ней нечто близкое родному для них тэнгрианству — его же собственную изначальную инициатическую основу. Сибирские народы, приобщившиеся сабейской вере, как отмечает Л. Р. Кызласов, не отказались даже от имени собственного древнего божества, Тэнгри — имени, включенного, как мы видим, в широчайший культурологический и мистериальный контекст.

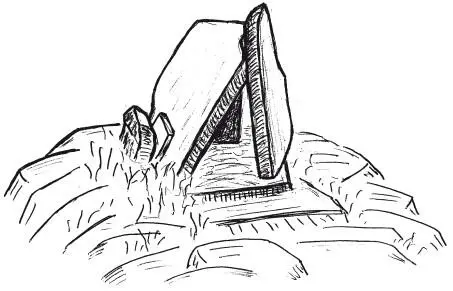

ТРЕУГОЛЬНЫЙ ХРАМ

…Это было в полевой сезон 2006 г. Один из автономных маршрутов экспедиции «Гиперборея» был проложен в окрестностях Карозера, в северной части Кольского полуострова, к востоку от Мурманска. В этих местах, где нет постоянного населения, только редкие оленеводческие станы для сезонных перекочевок, в начале 2000‑х гг. мурманскими рыбаками были обнаружены грунтовые образования пирамидальной формы, предположительно искусственного происхождения (или «подправленные» руками человека). Летом 2006 г. в район Карозера отправились уже знакомый читателю североморский моряк и краевед Игорь Захарович Боев и автор этих строк.

Что касается пирамид, то ничего сенсационного нам найти не удалось. Грунтовых холмов в несколько метров высотой мы встретили множество, но это не были искусственные сооружения. Возле Карозера преобладает типичный камовый ландшафт: от невысоких, сглаженных временем древних гор на километры тянутся гряды ледниковых отложений ( озы ), и на этих грядах местами развиты курганообразные всхолмления ( камы ), характерные для такого рельефа местности. Почвенный слой на этих холмах сильно нарушен ветровой эрозией, и любые следы человеческой деятельности были бы хорошо заметны в отсортированных ветром россыпях песка и мелких камней. Но ничего примечательного нам не встретилось. В принципе можно допустить, что каким-то из камов в прошлом придали правильную форму, превратив их, скажем, в святилища или иные объекты культурной либо хозяйственной деятельности. Но пока вопрос этот остается открытым.

Заслуживает внимания другой, случайно попавшийся нам на пути памятник. Это сравнительно небольшое, около полутора метров высотой, сложение из каменных плит, напоминающее трехгранную пирамидку. Она воздвигнута на невысоком, но прочном скальном основании — на округлом возвышении, выступающем среди ягельника. Именно так сооружались саамские сейды и древние могильники Лапландии — на скальных площадках, предохраняющих памятники от оползней и потоков талых весенних вод. Дольменообразная конструкция тоже косвенно свидетельствует в пользу того, что это сейд: как мы видели, такие сейды на Росийском Севере были, и, похоже, такая их модификация весьма архаична.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: