Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера

- Название:Друиды Русского Севера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2967-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Лазарев - Друиды Русского Севера краткое содержание

Эта книга — итог двадцатилетних исследований в сфере сакральной географии Русского Севера. Мегалитические памятники Лапландии и Белозерья, многие из которых описаны здесь впервые, осмысливаются на основе широких сопоставлений лингвистического и сравнительно-мифологического порядка. И в результате обнаруживается, что адекватно понять эти памятники можно лишь через призму великих религиозных учений и древних мистериальных традиций, уходящих корнями в глубину тысячелетий.

Друиды Русского Севера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

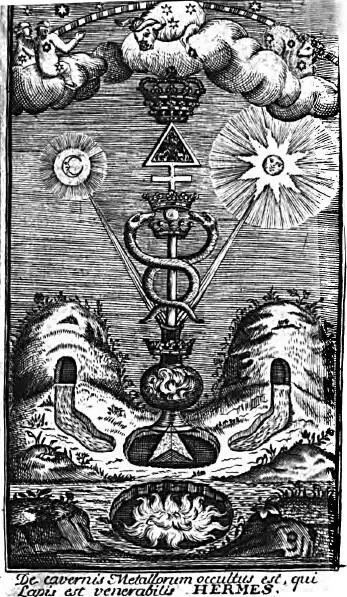

Неясным остается и вопрос о характере гипотетического ритуала, связанного с лапландской находкой: был ли он ориентирован на небесный мир, или на инфернальные сферы? В очерченных здесь параллелях вроде бы преобладает соотнесенность с Солнцем. Символом дневного светила треугольник был и в манихействе. Об этом сохранилось достаточно давнее свидетельство. Блаженный Августин (354–430), резко критиковавший манихейство, но, тем не менее, хорошо его знавший, в трактате «Против Фавста-манихея» («Contra Faustum Мanichaeum») писал: «Очам всех [Солнце] представляется круглым, и эта его форма совершенна, сообразно его положению в ряду [светил]; вы же утверждаете, что оно треугольно, то есть что через некое треугольное небесное окно (per quamdam triangulam coeli fenestram) этот свет излучается к миру и землям» {236} 236 Augustinus. Contra Faustum Manichaeum, 20, 6 // Migne. Patrologia Latina. — Vol. 42. Col. 371.

. В Античности еще хорошо были известны представления о первоначальном храме как о секторе небосвода, и можно предположить, что этот манихейский образ имеет отношение к какой-то модели протохрама.

Существуют и иные, не связанные между собой свидетельства о храмовых структурах треугольной конфигурации. Это, например, Плутонион в Элевсине (IV в. до н. э.) — треугольный священный участок с пещерой Плутона и небольшим храмом Плутона или Аида; его несомненная «хтоничность» коррелирует с тибетскими магическими мотивами, хотя для гипотез о каких-либо заимствованиях нет реальных оснований. Связь с Нижним Миром, с Бездной подчеркивается и в современной каббалистической магии, где можно встретить образ Храма Сефиры Бина, в основе которого — треугольная платформа из черного обсидиана, с темным туннелем, уходящим в скальные глубины {237} 237 http: //www.mirach.org.uk/binah/temple.html.

. Бина в каббалистических первоисточниках — это Сефира «Понимание», вместилище Божественного Разума, женственная по своей природе сила.

Возвращаясь на Север, в кельтские земли, встречаем образ, чрезвычайно напоминающий дольмен у Карозера. По материалам, собранным Робертом Грейвсом, в XVIII в. были записаны (в Лох Крю) легенды об ирландской Тройственной Богине. В одном из своих обликов она предстает древней великаншей Гарб Ог (Garbh Ogh), чью повозку тянули лоси, чью еду составляли оленина и орлиное молоко, чьи 70 охотничьих псов носили имена птиц. Она построила для себя из камней трехгранную пирамиду (cairn), «поставила свое кресло в холме во время цветения вереска», а потом исчезла {238} 238 Грейвс Р. Белая Богиня. — М.: Прогресс-Традиция, 1999. — С. 216.

. Гэльское слово cairn означает груду камней на вершине горы {239} 239 Там же. — С. 76.

— очевидный аналог одному из вариантов саамских сейдов.

По соседству с кельтским миром, в славянских пределах, находим составленное около тысячи лет назад Титмаром Мерзебургским описание храма легендарной Ретры (в землях балтийских славян-редариев), который располагался в священном городе под названием Ридегост (по-видимому, Титмар отождествлял его с Ретрой): «Есть в округе редариев некий город, под названием Ридегост (Riedegost), треугольный (tricornis) и имеющий трое ворот; со всех сторон его окружает большой лес, неприкосновенный и свято почитаемый местными жителями. Двое из этих ворот открыты для всех входящих; третьи же, обращенные на восток и самые маленькие, открывают дорогу к лежащему неподалеку морю…» {240} 240 Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 кн. / Перевод с лат. И. В. Дьяконова. — М.: SPSL — Русская панорама, 2005. — С. 102.

. Радегаст (Радогост) у балтийских славян — бог огня и Солнца; возможно, этот факт как-то связан с планировкой священного города редариев, поскольку, по свидетельству Титмара, в городе нет ничего, кроме храма, то есть, его стены, по сути, представляют собой храмовую ограду.

Треугольная пирамидка входит и в семантическое поле символов, связанных с высочайшим женским образом христианской традиции — с Богоматерью. В православной литургии, во время Проскомидии (приготовление хлеба и вина для Евхаристии), из просфоры священником вынимается треугольная частица — в честь Матери Божией (тогда как Агнца, Иисуса Христа символически изображает частица четырехугольная). Как и для других предметов христианского богослужения, тут можно допустить очень глубокую, прообразовательную древность символических форм.

Позволяет ли всё это сделать какие-либо выводы о семантике треугольного лапландского дольмена? Очень осторожно, очень общо сформулируем ее так: символика огня, Солнца и Великой Богини; мотив вертикальной связи миров, от Аида до Неба; соотнесенность с Полюсом Мира. Остальные детали, возможно, со временем встроятся в панораму новых открытий и находок.

ЗНАКИ БЕЛОЙ БОГИНИ

Когда, в далекие уже 1920‑е годы, Александр Барченко рассказывал об итогах своей Кольской экспедиции в Географическом обществе Петрограда, пожалуй, самым сенсационным его заявлением стало упоминание о пирамиде в Ловозерских горах. О чем же конкретно шла речь? На этот вопрос, естественно, пыталась ответить и экспедиция «Гиперборея» уже в первый полевой сезон 1997 года, и все, кто заинтересовался находками Барченко и побывал в Ловозерах. За «пирамиду Барченко» принимали незначительные, в сущности, скальные образования на берегах Сейдозера и на горах, ближайших к располагавшемуся на Сейдозере небольшому саамскому поселению Саррьлухткинд (прежде всего на горе Нинчурт). Квалифицируя таким образом эти остроконечные останцы, не слишком правильной формы и совсем невысокие (до 2–3 метров высотой), исследователи, по сути, приписывали Александру Барченко если не прямой подлог, то игру фантазии: мол, писатель-фантаст и вольный философ-космист принял желаемое за действительное и, не утруждая себя сложными горными маршрутами, объявил пирамидой ближайшую скальную формацию подходящих очертаний, благо причудливых скал и глыб в Ловозерах неисчислимое множество.

При этом все, включая автора этих строк, упускали из виду одно важное обстоятельство. Конечно, текст лекции Барченко в Географическом обществе не сохранился, но сквозь все трагические перипетии судеб участников его экспедиции все же прошли, пусть в пересказе, слова о том, что пирамиду видели где-то в ущелье . А ведь этого никак нельзя сказать о скальных останцах у Сейдозера и на вершинном плато горы Нинчурт.

И вот теперь, пожалуй, правомерно утверждать, что Барченко действительно говорил о гигантской, поражающей воображение пирамидообразной структуре. Причем находится она и в самом деле в ущелье и, кроме того, — об этом Барченко, похоже, не знал, поскольку детально не обследовал это место по причине осенней непогоды, — входит в состав грандиозного по своим размерам ландшафтного святилища.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: