Валерий Демин - Уральская Гиперборея

- Название:Уральская Гиперборея

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4423-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Уральская Гиперборея краткое содержание

Сокровенные предания о захороненных кладах и самоцветах, горящих колдовским огнем, сказы о Даниле-мастере и Хозяйке Медной горы — влекущей, обольстительной, щедрой, но в то же время смертельно опасной… Быть может, все это — лишь вымысел талантливого сказочника Павла Бажова? Автор этой книги, Валерий Никитич Демин, убежден в обратном: легенды Урала — бесценное наследие земли Русской — уходят корнями в глубочайшую, гиперборейскую древность. Книга, обнаруженная в архиве писателя и философа, публикуется впервые.

Уральская Гиперборея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С матриархальностью всё понятно. По народным поверьям, из-за сходства лягушачьих лап с человеческой ладонью считалось, что лягушка в прошлом вообще была человеком и, естественно, — женщиной. В начале XX века в костромской глухомани была записана легенда (известная и в других краях), согласно которой лягушки — это детки Адама и Евы, которые в раю «наделали много детей», но испугались сказать об этом Богу. Ему было показано лишь «малое количество», а об остальных умолчали. «Эти-то скрытые перед Богом дети и обратились в лягушек» {76} 76 Завойко К. В Костромских лесах по Ветлуге-реке // Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. 8. Кострома, 1917. С. 34.

. Поразительное совпадение: практически такое же поверье (только без Адама и Евы) распространено на юге Африканского континента среди бушменов, у коих существует миф о Вихревом боге, который отомстил одной девушке и всем людям за нарушение сакрального запрета:

«<���…> А девушку, по вине которой это случилось, вихрь унес первой. Она попала в воду и превратилась в лягушку. Вслед за ней вихрь подхватил ее матерей, которые собирали коренья, он унес их в воду, и они тоже превратились в лягушек. Затем вихрь подхватил ее отца, который охотился там, и унес его к источнику, он также превратился в лягушку. И вот все они превратились в лягушек. И все их вещи: стрелы отца, тростниковые циновки, из которых сделаны хижины, — все оказалось в воде, так как люди стали лягушками. Они теперь растут у воды, это вещи первых людей, которые жили здесь до нас». {77} 77 Мифы и сказки бушменов. М.,1983. С. 100.

Отсюда же — непременное использование лягушки (в основном — разных ее частей) в любовной магии — при изготовлении различных снадобий, привораживающих объект вожделения или, наоборот, отваживающего соперника (соперницу). В Ярославской губернии в прошлом был документально зафиксирован обычай: по совету знающих людей старые девы, засидевшиеся в невестах, чтобы поскорее выйти замуж, должны были на болоте поймать лягушку и, приседая, прикоснуться к ней обнаженными гениталиями.

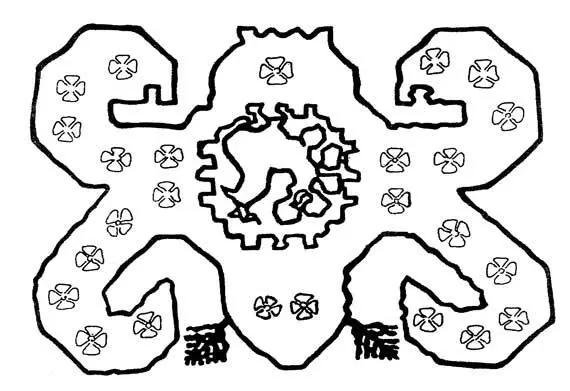

Такой странный и непонятный с точки зрения современного человека обычай объясняется достаточно просто: в древности лягушка символизировала женскую матку. Отсюда ее разнообразные (хотя и очень упрощенные и стилизованные) изображения в виде вышивок на женской одежде и предметах домашнего обихода. Отождествление в народе лягушки (жабы) с маткой этнографы фиксировали еще совсем недавно. Так, в Баварии крестьяне были убеждены, что матка в виде жабы может вылезти у больной женщины во время сна прямо изо рта, чтобы выкупаться: если жаба вернется — болезнь продолжается, если нет — больная выздоравливает (а потому рот во время сна полагается держать закрытым). Немцы и балканские словенцы представляли женскую матку в виде лягушки; изготовлялась она в форме восковых и даже железных фигурок, которые приносились в храм для излечения от бесплодия. Данный обычай, вне всякого сомнения, имеет глубокие индоевропейские корни: точно так же действовали арийские женщины и в эпоху нерасчлененной этнолингвистической общности.

Вместе с тем лягушка (жаба) однозначно связывалась с сакральными космопланетарными силами. Так, в одной литовской сказке рассказывается об огромной жабе, непрерывно выпускающей изо рта золотую кудель. Герой известной русской сказки перескакивает, сидя на спине гигантской лягушки, Огненную реку, протекающую в Подземном царстве. В космогоническом мифе австралийских аборигенов повествуется о гигантской лягушке, выпившей в один прекрасный день всю воду на континенте. Дабы заставить лягушку открыть рот, предотвратив тем самым опустошающую засуху и неминуемую смерть, животные и птицы (а согласно воззрениям австралийцев, они же одновременно являлись «скрытыми» людьми) решили рассмешить лягушку (исток басни про Ворону и Лисицу). После ряда комических ситуаций (например, змея проглотила дикобраза, а его огромные иглы изнутри пронзили змеиное тело и стали торчать во все стороны) лягушка, у которой начисто отсутствовало чувство юмора, в конце концов отреагировала на акробатические выкрутасы угря. Она «…открыла сонные глаза, ее большое тело дрогнуло, лицо смягчилось и, наконец, она разразилась смехом, который прозвучал, как раскат грома. Вода хлынула из ее рта и залила всю страну. Только вершины самых высоких гор виднелись над водой, как острова в море. Утонуло множество людей и животных» {78} 78 Время сновидений: Мифы и легенды аборигенов Австралии. М., 1987. С. 42.

. Так в австралийских мифах описывается Всемирный потоп.

На Русском Севере лягушка почиталась как домашняя покровительница. Одновременно лягушка считалась хозяйкой дождя, откуда дожившее до наших дней поверье: если убить лягушку или жабу, непременно пойдет дождь. В северорусском народном мировоззрении существовало стойкое убеждение, что в лягушек превратились люди, утонувшие во время Всемирного потопа. Такие легенды, в частности, были записаны фольклористами в Архангельской и Вологодской областях. Известный карельский археолог и этнограф Анатолий Павлович Журавлев открыл и описал древнее языческое святилище у деревни Пегрема (что на берегу Онежского озера), культовую основу которого представляет гигантская каменная лягушка, вытесанная из полутораметрового валуна, окруженного сорока девятью плитами. Что касается патриархальной подоплеки тибетской сказки, то, скорее всего, это — результат позднейшей трансформации шкалы ценностей и предпочтений, утвердившихся после миграции прапредков тибетцев в места их нынешнего расселения.

В совершенно другом регионе России — в Томской области, в низовьях реки Нюрольки, фактически на границе самого большого в мире Васюганского болота — находится аналогичное древнее святилище Саваркыла («Лягушачье»), принадлежащее хантам. Когда-то здесь хантыйские девушки выбирали себе мужей и приносили всем женским миром жертвы царице-лягушке, воплощавшей не только женскую сущность и детородную способность, но также и женское начало как первооснову Вселенной. Всё это вместе взятое свидетельствует о глубоких матриархальных корнях образа лягушки, дожившего до наших дней в сказочном и мифологическом обличье. {79} 79 Между прочим, в одном из вариантов сказки «Царевна-лягушка», представленном в классическом собрании А. Н. Афанасьева, лягушка предстает не в образе скромной девушки, писаной красавицы, а в виде злобной и кровожадной ведьмы: «Прилетела (!) лягушка, железным пихтелем (пестом. — В.Д. ) стучит и говорит: «Фу! Русским духом пахнет, каб Иван-царевич попался, я б его разорвала!» (Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. Т. 2. М., 1957. С. 333). Это вполне соответствует представлению о Великой Богине (Бабе Яге), каким оно сложилось во времена матриархата.

Интервал:

Закладка: