Михаил Постников - Критическое исследование хронологии древнего мира. Библия. Том 2

- Название:Критическое исследование хронологии древнего мира. Библия. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Постников - Критическое исследование хронологии древнего мира. Библия. Том 2 краткое содержание

Известный ученый и революционер, член Исполнительного Комитета Народной Воли, почетный академик Николай Александрович Морозов (1854–1946) опубликовал в 1924–1932 гг. многотомное исследование «Христос» в котором подвергнуты коренному пересмотру традиционные представления о древней истории человечества. Положения Морозова были полностью отвергнуты учеными–историками, по существу, без всякого анализа, и понятно почему.

Автор познакомился с трудом Морозова году в 1965–м, но его попытки обсудить его соображения с профессиональными историками ни к чему не привели. Все кончалось более или менее площадной руганью и утверждениями типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!». Самым вежливым образом отреагировал Л.Н.Гумилев, заявив: «Мы, историки, не лезем в математику и просим вас, математиков, не лезть в историю!» Он в принципе прав — науку должны развивать специалисты и только специалисты, но вместе с тем специалисты должны четко и убедительно отвечать на недоуменные вопросы профанов и разъяснять им, в чем они не правы. Как раз этого автор не мог добиться от специалистов — историков.

Пришлось М.М.Постникову самому разбираться, в чем тут дело, и постепенно он пришел к выводу, что Морозов во многом прав и ошибается не Морозов, а наука история, которая где–то в XVI веке повернула не туда в результате работы Скалитера и Петавиуса.

По результатам этого исследования выдающийся математик лауреат Ленинской премии профессор Михаил Михайлович Постников прочитал (группе математиков включающей А.Т.Фоменко, А.С.Мищенко и др.) цикл лекций по древней истории, на основании которых в 1977 г. появилась рукопись данной книги.

Критическое исследование хронологии древнего мира. Библия. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

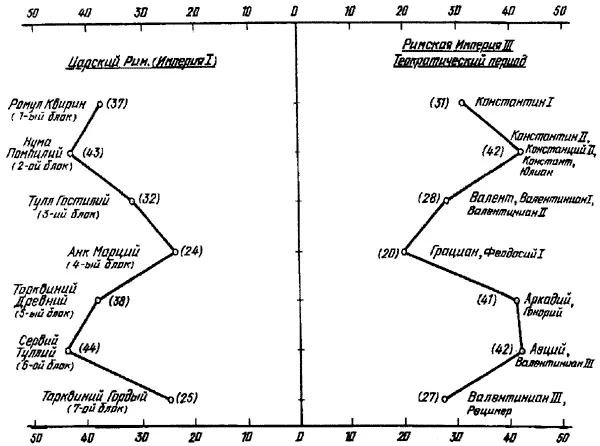

5. ТАРКВИНИЙ ДРЕВНИЙ (38 лет). Это обобщенное название пятого блока 395—423 гг. н.э., содержащего Аркадия (как «основного») и Гонория. Число «царских лет» равно

13 (Аркадий, 395—408)

+ 28 (Гонорий, 395—423)

= 41 год.

Тарквиний имел властную жену Танаквию, имя которой по–еврейски звучит не очень ласково — Шакалка Ничтожества (см. [5], стр. 326). Соответственно этому. Аркадий имел властную жену Евдоксию, апокалиптическую Иезавель.

6. СЕРВИИ ТУЛЛИЙ (44 года). Это обобщенное название шестого блока 423—455 гг. н.э., содержащего Аэция и Валентиниана Ш (трудно сказать, кто из них в глазах хрониста был «основным»). Число «царских лет» равно

21 (Аэций, 423—444)

+ 18 (Валентиниан Ш, 437—455)

= 39 лет.

7. ТАРКВИНИЙ ГОРДЫЙ (25 лет). Это обобщенное название седьмого (и последнего) блока: 455—475 гг. н.э., содержащего Рецимера и серию мелких императоров (завершающуюся Ромулом–Августулом). Чтобы подсчитать число «царских лет», нужно к длительности правления Рецимера (16 лет, 456—472 гг.) прибавить годы правления императоров. Из произвола в их выборе может получиться любое угодное нам число. Поэтому, чтобы сохранить под ногами хоть какую–нибудь почву, мы примем за число «царских лет» этого блока его длительность — 20 лет.

Окончательные графики длительностей изображены на рис. 3, где наглядно видно, насколько нам удалось достичь сходства обоих потоков.

Подробнее эта гипотеза происхождения легенды об Империи I (принадлежащая Морозову) изложена в ([5], стр. 316—328) (заметим, что наше разбиение на блоки несколько отличается от морозовского).

Мы ни в коем случае не настаиваем на этом каббалистически–числовом механизме создания легенды об Империи I. Но поскольку историки не предлагают никакого объяснения этой легенде, на безрыбье и рак рыба.

§ 5. Библейские государства Месопотамии

Иудея

Выводы этой главы однозначно указывают, что в древности на территории Палестины никогда не было иудейско–израильского государства (по крайней мере, в традиционных формах), а вся «история» этого государства является фантомным отражением истории Римской Империи III, отброшенной в глубь веков и сконцентрированной на пятачке земли около Мертвого моря.

Если же мы обратимся к учебникам, то обнаружим, что практически вся событийная история Иудеи заимствована из Библии и что никаких других источников для нее не существует. Как пишет акад. Струве: «…наши знания по истории древнееврейских обществ полны противоречий (что же это за знания, которые «полны противоречий»? Не лучше ли их назвать «незнанием»? — Авт.), а все произведенные в местах их расселения раскопки дали сравнительно бедные результаты (т.е. на самом деле никаких! — Авт.)…

Письменных памятников по истории Палестины дошло до нас также сравнительно немного, древнееврейских надписей найдено еще меньше, а выводы из памятников материальной культуры даются с большим трудом (очень знаменательное признание, показывающее, что стандартная схема истории Иудеи противоречит даже немногим имеющимся археологическим находкам. — Авт.)…

Поэтому по древнейшей историй Израиля и Иудеи исследователи еще не пришли к твердым и определенным выводам…» ([128], стр. 345—346). Теперь мы знаем причину всего этого.

Финикия и ее города Тир и Сидон

Замечательно, что в отношений другого государства древности, Финикии, ситуация практически та же: почти вся информация о нем заимствована из посторонних ему источников. На территории, где это государство якобы процветало, не обнаружено по существу никаких его следов.

Струве сообщает, что «… в северной части финикийского побережья удалось найти целую сокровищницу глиняных табличек, покрытых своеобразным клинописным шрифтом алфавитного характера… Эти тексты должны интерпретироваться с большой осторожностью. Однако все же можно сказать, что эти своеобразные тексты сохраняли часть какого–то религиозного эпоса, который находит себе близкую аналогию в некоторых частях библейских книг: в псалмах, древнемифологических частях библии и т.п.» ([128], стр. 342).

Это заявление поистине интригует: что же это за «своеобразные тексты», с которыми как с динамитом надо обращаться «с большой осторожностью»? Невольно приходит на ум мысль, что содержащаяся в них информация имеет особо взрывчатый характер. К сожалению, ближе познакомиться с этими текстами мы не смогли.

Обращает на себя внимание также тот факт, что найденная «сокровищница» состоит из текстов, написанных клинописью. Если учесть, что это единственная крупная находка текстов на территории Финикии, то становится совершенно неясной основательность общераспостраненного утверждения, что финикийцы были изобретателями алфавита. «В самой Финикии было найдено около десятка надписей, в большинстве своем очень коротких» ([92], стр. 294).

По существу, вся информация о Финикии заимствована из Библиии дополняющих ее сообщений «античных» авторов. Согласно этой информации крупнейшие финикийские города–государства, Тир и Сидон, представляли собой многолюдные центры власти и культуры, во главе которых стояли могучие и высокообразованные правители. Эти два государства тысячу лет, вплоть до основания Александрии Египетской, господствовали над всем Средиземным морем, основывали колонии в Сицилии, Северной Африке и проникали в Атлантический океан вплоть до Балтийского моря. Они торговали изделиями из черного дерева и слоновой кости, предметами роскоши из янтаря, пурпурной краской, стеклянными и металлическими изделиями. Их суда берегового и дальнего плавания считались сотнями, если не тысячами и т.д. и т.п.

Эта информация вызывает глубокое недоумение, когда мы сопоставим ее с природными условиями той территории, на которой якобы располагалась Финикия.

Первоначальные зачатки мореходства зародились, бесспорно, в местах для этого удобных: в архипелагах, в эстуариях больших рек и т.п., а дальнейшее его развитие (хотя бы до уровня торгового каботажного плавания) требовало еще более подходящих физико–географических условий. Должна была быть достаточно большая и удобная естественная гавань, защищенная от сильных ветров и допускающая безопасный подход к берегу. Чтобы могло начаться торговое мореплавание, необходимо, чтобы к этой гавани подходили удобные пути (лучше всего речные), по которым могли подвозиться товары из «глубинки». С течением времени интересы купцов–корабельщиков могли переключиться на перевалочную, более выгодную, торговлю, но это мог быть только второй этап развития морского торгового центра, так как без предварительно развитой материальной базы такого рода торговля начаться не могла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: