Сергей Дашков - Императоры Византии

- Название:Императоры Византии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Красная площадь, АПС-книги

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дашков - Императоры Византии краткое содержание

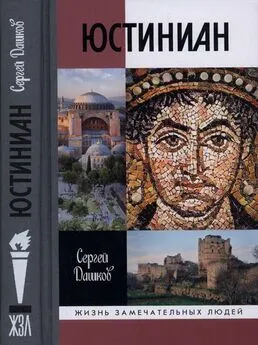

Книга "Императоры Византии" — один из лучших образцов учебно-познавательной литературы. Она адресована всем, кто изучает историю древнего мира и средних веков, а так же широкому кругу читателей. Перед нами — история Византийской империи в лицах. На примере драматических судеб ее императоров прослеживается огромная эпоха, связывающая античность и средневековую Европу. Книга богато и со вкусом иллюстрирована. Впервые в одном издании собраны портреты почти всех императоров — на репродукциях монет, мозаик, фресок и книжных миниатюр. Историко-географические карты позволяют наглядно проследить развитие и упадок могущественной империи.

Императоры Византии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несмотря на неприязнь к Роману I, Порфирогенет поддержал и продолжил его внутреннюю политику. Император активно боролся с коррупцией и произволом динатов. В 947 г. Константин VII опубликовал новеллу, приказав возвратить незаконно отчужденные стратиотские участки бывшим владельцам. Правда, последние обязаны были оплатить стоимость возведенных динатами на этой земле строений, но если имущество стратиота оценивалось менее чем в пятьдесят номисм, участок возвращался бесплатно. Впрочем, из- за сильного протеста динатов последнее требование пришлось отменить. Багрянородный юридически полностью отделил стратиотов от остальной массы крестьянства и указал твердую стоимость участка, с которого выставлялся воин-моряк, пехотинец или конный стратиот.

Несмотря на указы василевсов, к середине X в. фемный строй начал явно клониться к закату. Все больше стратиотов разорялось, лишь малая часть, богатея, превращалась в мелких вотчинников и далее — в динатов. С X в. иноземные наемники начинают играть все более и более важную роль в обеспечении боеспособности армии. И тем не менее на время именно Константина VII приходятся крупные военные успехи ромеев, провозвестники блистательных побед императоров Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия и Василия Болгаробойцы. Лишь однажды, в начале автократии Порфирогенета, империя понесла тяжелое поражение — когда в 947 г. провалилась экспедиция против критских арабов. В 945 г. халиф ал-Мустакфи бежал на север из разгромленного в результате охватившей халифат гражданской войны Багдада. Ромеи, используя ситуацию, наносили врагам чувствительные удары. К началу пятидесятых годов византийская армия отвоевала Адану, Мараш, Феодосиополь и вышла к Евфрату. В 953 г. эмир Алеппо Сейф-ад-Даула потеснил христиан, но василевс сместил с поста доместика схол состарившегося Варду Фоку и назначил на это место его сына Никифора (будущего императора). В 956 г. Никифор Фока взял Хадат, Иоанн Цимисхий (тоже впоследствии император) — Самосату, патрикий Василий Эксамелит сжег большой флот эмира Тарса. Меч империи навис над Сирией. Сломленные правители Алеппо, Тарса, Триполи и Египта запросили мира. Чуть ранее уполномоченный царя, патрикий Мариан Аргир, успешно подавил восстание фем Калаврии и Лонгивардии.

Казалось, император ног быть спокойным. Но правление Константина было далеко не безоблачным. Вокруг трона кипели страсти, и императору приходилось всячески стараться, чтобы удержаться на нем. Еще в середине 940-х гг. патриарх Феофилакт пытался вернуть отца, в 947 г. аналогичный заговор составили сторонники Стефана. Оба заговора были раскрыты, а участники — сурово наказаны. Однако Феофилакт до 956 г. оставался на патриаршестве, находясь в трениях с василевсом и не прекращая к тому же всяческих безобразий, «рукополагая архиереев за мзду, занимаясь лошадьми и разными глупостями» (Прод. Феоф., [69, с. 184]). Когда же в 956 г. беспутный патриарх разбился, упав с коня, его место занял ученый аскет Полиевкт, но отношения с императором не сложились и у него — новый патриарх яростно отстаивал доктрину независимости духовной власти от светской. Другие опасные недовольные — динаты — группировалась вокруг наследника престола Романа и его жены Феофано.

В сентябре 959 г. василевс отправился на Олимп (в Малой Азии) посоветоваться с другом, монахом Феодором Кизикским, о низложении надоевшего своими интригами Полиевкта. По утверждению Иоанна Скилицы, Роман, которого Константин очень любил и о котором всяко заботился, попытался отравить отца, но император поскользнулся с чашей в руках и выпил не весь предназначенный ему под видом лекарства яд. Тем не менее он почувствовал себя плохо, заболел и на пути в столицу 9, 15 или 19 — по разным источникам — ноября скончался, либо от болезни, либо вторично отравленный сыном. Умирал он в полном сознании, явив перед лицом смерти достойную императора и философа твердость духа.

Около 957 г. столицу империи посетила великая княгиня киевская Ольга. Поначалу ее приняли, как и подобало «рангу» архонтессы «варваров», пренебрежительно, без особых торжеств, долгое время продержав в городе без аудиенции. Властная и мудрая женщина, Ольга отплатила чванливым ромеям той же монетой, отказавшись по первому требованию предоставить византийцам военную помощь, сославшись на то, что-де как она ждала приема у василевса, так подождут и ромеи. Предание о том, что будто бы плененный красотой Ольги, Константин VII предложил ей заключить с ним брак, — не более чем красивая легенда.

Роман II

(939–963, имп. с 945, факт. с 959)

Сын Константина Багрянородного и Елены Лакапиниды Роман родился во времена опалы Константина. До семи лет он мало общался с отцом, так как даже здесь дед — Роман I Лакапин — не желал давать Константину какой- либо инициативы. После свержения Лакапинидов отец поручил воспитание наследника Василию Нофу — человеку разумному, благочестивому, но прижимистому. Роман невзлюбил своего воспитателя и впоследствии удалил Нофа из дворца.

6 апреля 945 г. Роман стал формальным соправителем Константина VII.

Внешне он походил на отца, славясь красотой и отменным здоровьем. Но лишь этим и ограничивалось сходство. Удовольствия Роман находил не в книгах и ученых беседах, а в пьянстве и распутной жизни. В 956 г. он просто шокировал отца и двор, сочетавшись браком с дочерью простого харчевника, Анастасией (тронное имя — Феофано), женщиной удивительной красоты и, как выяснилось, жестокой и непомерно властолюбивой.

Наследственная чета стала центром оппозиции автократору, что причиняло ему большое огорчение. Роман отца не любил, и, по-видимому, сообщение Иоанна Скилицы о том, что он отравил Константина, навеяно поведением юного царя.

Умирая, Константин Багрянородный завещал ему в качестве наставника опытного политика, евнуха Иосифа Врингу. Он и августа Феофано в основном и управляли страной. «Сам же он [царь] ничего другого не имел в мыслях, как с развратными и испорченными людишками, похотливыми женщинами, мимами и шутами проводить время, отвлекаясь от дел» (Скилица, [48, с. 111]). Сходным образом осуждает Романа II и Продолжатель Феофана. Впрочем, византийские историки оправдывают императора, говоря, что сам по себе он был не склонен к распутству, но вот его приятели влияли на него дурно.

Император очень боялся заговоров, окружал себя многочисленными стражниками и телохранителями. По этой же причине мать и своих сестер жестокосердный и трусливый Роман II насильно поместил в монастырь. Правда, чувствовали они себя там вполне свободно, ходили в светском платье и ели мясо, т. е. монастырский устав не соблюдали.

Военное положение империи при Романе II продолжало оставаться неплохим. Братьев Фок — Никифора и Льва — василевс произвел в магистры и препоручил им ведение крупных кампаний. Около 960 г. Вринга сумел отстоять перед синклитом, роль которого при бездарных царях в Византии возрастала, идею похода на Крит, хотя многие вельможи и были против опасного и дорогостоящего мероприятия. Летом 960 г. огромная флотилия из двух тысяч огненосных кораблей, тысячи дромонов и трехсот семи транспортов отплыла к Криту. После восемнадцатимесячной войны остров был захвачен (см. «Никифор II”). Лев Фока, замещавший брата в Малой Азии, тем временем изрядно потрепал войска Сейф-ад-Даула. Годом позже под стенами Алеппо появился сам Никифор, арабские владения в Северной Сирии и горах Тавра серьезно пострадали. Взяв богатую добычу, доместик Востока [81] Никифор был доместиком схол Востока, Лев ― Запада.

вернулся в Константинополь.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Император из стали: Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/1150718/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st.webp)