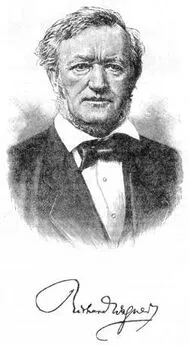

Лиштанберже - Рихард Вагнер как поэт и мыслитель

- Название:Рихард Вагнер как поэт и мыслитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лиштанберже - Рихард Вагнер как поэт и мыслитель краткое содержание

Рихард Вагнер как поэт и мыслитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разбору теоретических сочинений Вагнера мы и посвящаем теперь следующие два отдела настоящей главы.

II

Философские идеи Вагнера (1848 - 1854).

Вагнер под влиянием Фейербаха

Влияние Фейербаха. - Влияние революции 1848 г. - Закон необходимости. - Враждебность Вагнера к христианству. - Эгоизм и любовь. Необходимость революции. - Вера Вагнера в революцию. - Оптимизм Вагнера. Устойчивость религиозной веры у Вагнера. - Кризис 1848 г. - главным образом интеллектуальный.

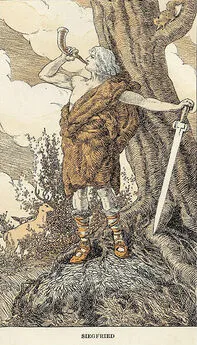

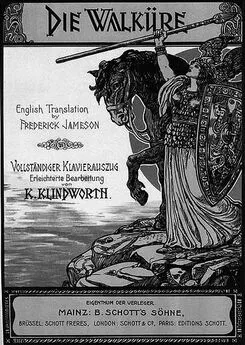

Период, заключающийся между 1848 и 1854 гг., является одним из самых характеристических моментов интеллектуальной и моральной эволюции Вагнера. До 1848 года он исповедует, как мы это видели, высоко идеалистическое и сильно подкрашенное пессимизмом христианство. После 1854 года он называет себя адептом шопенгауэровской доктрины, доказывает необходимость для человека отречения от всякого преходящего желания и учит, что человечество может прийти к искуплению, к блаженству только скорбным путем полного отречения. В промежутке между этими периодами религиозного и пессимистического понимания вселенной выступает довольно непродолжительный фазис, когда он проповедует непримиримейший атеизм, прославляет природу, жизнь, любовь, сильно подчеркивает враждебность к аскетическим и христианским идеям и смело провозглашает свою непоколебимую веру во всеобщую революцию, может быть очень близкую, - в революцию, которая еще в этой земной жизни откроет человечеству эру высшего блаженства. Таким образом, с первого взгляда кажется, что нормальная эволюция религиозных и моральных воззрений Вагнера была пересечена кризисом неверия, которому мы обязаны "Кольцом Нибелунга" и который по прошествии 6 лет кончился сам собой, когда он встретил в произведениях Шопенгауэра полное философское выражение своей настоящей мысли.

Этот кризис был весьма различно обсуждаем. Не принимая в расчет различий оценки, происходящей от чисто субъективных причин - предвзятого решения за или против Вагнера, более или менее живых симпатий к "христианским" идеям или к "языческим", тенденций оптимистических или пессимистических и т. п. - мы констатируем, что критики разделяются на два лагеря, сообразно с тем, - признают ли они эволюцию мысли Вагнера или же ее единство. Первые опираются на контраст между Вагнером оптимистом, революционером и язычником в 1848 г. и Вагнером пессимистом, роялистом и христианином в шестидесятых и семидесятых годах. Последние, напротив, силятся ослабить этот контраст, уменьшая как можно больше значение революционного кризиса, представляя его как временную ошибку или как недоразумение и указывая на то, что пессимистические идеи Вагнера имеются уже в зародыше в сочинениях революционного периода и что, наконец, он изменился скорее в словесном выражении своей мысли, чем в самой мысли. Как бы то ни было, объяснение этого кризиса 1848-1854 гг. составляет любопытную задачу из области психологии и морали, в данных которой непременно следует строго разобраться.

Артур Шопенгауэр.

Все биографы. Вагнера соглашаются признать за одну из случайных важных причин этого кризиса влияние, которое с 1848 года оказал на мысли Вагнера философ, еще до сего времени старательно изучаемый, Людвиг Фейербах, автор "Мыслей о смерти и бессмертии" и "Сущности христианства", известный противник всякой религии, писавший такие часто цитируемые афоризмы, как: "нет религии - такова моя религия; нет философии - такова моя философия", или еще: "Бог был первой моей мыслью, разум - второй, человек - третьей и последней". Это влияние многократно было подтверждаемо самим Вагнером в его сочинениях и письмах; он посвящает Фейербаху "Художественное произведение будущего", обменивается с ним письмами и даже пытается заманить его в Цюрих. Впрочем, он довольствуется тем, что просматривает "Мысли о смерти и бессмертии" и более подробно останавливается в этой книге на главах "Моральное значение смерти" и "Спекулятивный разум и метафизика смерти", чтобы найти здесь высказанные мысли о любви, о смерти, о всеобщей "необходимости", об искусстве и т. п., - мысли, столь близко напоминающие те, что развивает Вагнер в "Иисусе из Назарета", в "Кольце Нибелунга" и в теоретических сочинениях.

Однако следует остерегаться преувеличить ту долю влияния, которую Фейербах мог иметь на идеи Вагнера. В настоящее время известно, что до половины 1850 г. Вагнер из всех произведений Фейербаха познакомился только с "Мыслями о смерти и бессмертии" и, следовательно, написал "Иисуса из Назарета", набросал "Кольцо Нибелунга", сочинил "Искусство и революцию" и "Художественное произведение будущего", не читав главных сочинений философа, который вызывал в нем столь глубокое удивление. Один уже этот факт достаточно показывает, что было бы чересчур странно желать выдавать Вагнера за ученика Фейербаха, и что философские идеи Вагнера, в действительности, возникли скорее в силу внутренней эволюции его мысли, чем вследствие влияния, полученного, так сказать, извне чтением одного философа. Один из критиков, наиболее настаивающих на важности революционного кризиса Вагнера, Г. Дингер, очень хорошо при этом сознает, что Фейербах не был единственным его учителем, и что он, особенно с политической точки зрения, подпал еще под влияние идей неогегельянцев, Руге, с которым, может быть, он лично познакомился в Дрездене, Штрауса, Бакунина, Прудона, Ламене, Вейтлинга. И в самом деле, нетрудно заметить аналогии между теориями Вагнера и соответствующими теориями социалистов и революционеров 1848 г., хотя нет ничего ошибочнее, как представлять себе Вагнера отвлеченным теоретиком, черпающим идеи из сочинений других теоретиков. Еще раз напоминаем: он - не спекулятивный ум, а интуитивный. Мы полагаем, что он подчинялся, и даже очень сильно, влиянию окружающей среды. Но что реально и прочно запечатлелось в его уме, так это - живое и конкретное зрелище того революционного движения, которое охватывало в то время Европу, это - вид дрезденских смут, частое посещение политических кружков, чтение журналов, сношение с такими людьми, как Рекель, Бакунин и Гервег. Это и были существенные факторы, вызвавшие в нем "интуицию" революции, - интуицию, которая стремилась проявиться у него в двоякой форме - художественных произведений и философских теорий. Следовательно, теории Вагнера всегда являются плодом усилия перевести более или менее верно свои "интуиции" на отвлеченный язык разума, но никогда они не были прямым следствием других теорий; они являются отражением личных, оригинальных впечатлений, а не воспоминаний более или менее широкой начитанности. У писателей 1848 г., и в особенности у Фейербаха, Вагнер мог заимствовать некоторые формулы, которые казались ему удобными для выражения его мысли. Но эта мысль сама по себе автономна. Под влиянием современных событий она приняла направление, - особую тенденцию, развиваясь всегда по собственным своим законам, но никогда не уклоняясь со своего пути под влиянием какой-нибудь чужой мысли. Если философия Вагнера похожа на философию Фейербаха и неогегельянцев, так это не потому, чтобы он заимствовал у них идеи, а потому, что хотел, подобно им, но вполне независимо, найти формулу для душевного состояния поколения 1848 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: