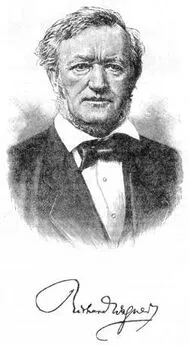

Лиштанберже - Рихард Вагнер как поэт и мыслитель

- Название:Рихард Вагнер как поэт и мыслитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лиштанберже - Рихард Вагнер как поэт и мыслитель краткое содержание

Рихард Вагнер как поэт и мыслитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эта-то вера в близкую революцию и руководит в эту эпоху всей мыслью Вагнера и служит, по нашему мнению, главной причиной тех столь значительных - по крайней мере с виду - перемен, которые происходят в его теориях. В продолжение нескольких лет он подлинно держался той идеи, что всеобщее разрушение скоро покажет себя - сначала во Франции, где пришествие "социалистической республики" казалось ему неизбежным, потом во всей Европе. "Необъятное движение распространяется повсюду, - писал он в то время, - то буря европейской революции; весь мир примет в ней участие, и кто не поможет ей своим движением вперед, тот усилит ее своим противодействием". Он жил в ожидании эпохи всеобщего счастья, когда возрожденный, свободный от всяких пут человек снова станет способным понимать великое искусство и "желать" его. Та же надежда на непосредственное счастье в здешней жизни отражается во всех его взглядах на решительное действие и делает некоторым образом "мирскою" его мысль. Царство идеала, которое он видел в таинственной дали в эпоху "Тангейзера" и "Лоэнгрина", теперь кажется ему совсем близким, потому что человек может найти к нему доступ при помощи всеобщей революции. Но коль скоро царство идеала - от мира сего и для достижения его достаточно немного веры и энергии, то нужно вести войну с теми доктринами, которые проповедуют человеку аскетизм и отречение от земных надежд, потому что они отсрочивают вступление человечества в землю обетованную; отсюда - нападки Вагнера на христианство, в былое время вызывавшее в нем глубокое удивление, как религия отречения. Наконец, если человек призван быть богом на земле и в этом мире обрести блаженство, то нужно ли выдумывать Бога на небе и новую жизнь за гробом?

Но если мы вместе с критиками, которые признают эволюцию идей Вагнера, охотно допускаем, что его идеи в дрезденском периоде действительно разнятся от идей революционного кризиса, то, с другой стороны, мы признаем, что равным образом и в "унитарной" гипотезе есть доля истины, и что эти изменения не настолько глубоки, как это думается с первого раза.

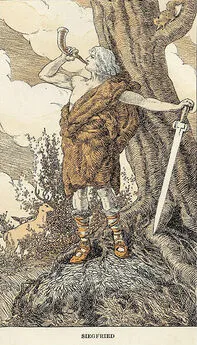

Говорят, что Вагнер в эпоху "Тангейзера" и "Лоэнгрина" склонен к пессимизму, тогда как с 1848 года он - оптимист. В действительности же было бы ошибочно думать, что между двумя этими периодами есть какое-то очень резкое противоречие. Выше мы видели, что "Тангейзер" может быть истолкован как революционная пьеса, и что Вагнер даже в ту эпоху, когда был склонен к христианской концепции жизни, не осуждал безусловно искания счастья на земле. С другой стороны, в самом разгаре оптимистического периода он никогда не забывал красоты отречения. В самом деле, его теория любви, если строго разобраться в ней, заключает в себе полное отречение от эгоизма. Человек, который действительно любит, - учит он, - должен отрешиться от самого себя ради жены, ради детей, ради человечества; он должен позабыть о себе для других, без раздумья расходовать все имеющиеся у него жизненные силы; и когда, отдав все, он весь уже исчерпан, когда он уже не более, как пустой и бесполезный сосуд, никому не нужный и занимающий только место на земле, тогда он должен, в конце концов, безропотно принести в жертву свое "я" на пользу всеобщей Жизни и охотно отдаться смерти, смерти полной, без надежды на будущую жизнь, - смерти, которая разрушит таким образом последнюю цитадель эгоизма, последнюю преграду к совершенному погружению индивидуума в лоно вселенной. Это, очевидно, не пессимистическая, в собственном смысле, теория мира; в самом деле, человек, по Вагнеру, должен расставаться с жизнью и встречать смерть не с чувством утомления и отвращения к жизни, но с чувством полной удовлетворенности, так как он знает, что его роль здесь на земле окончена; смерть не есть благо в себе, как учит христианство и философия Шопенгауэра, но просто естественное и нормальное заключение жизни, которая есть единственное положительное благо. Практически вагнеровский герой-оптимист всегда должен приходить в конце своего существования к отрицанию воли к жизни, точно пессимист, проникнутый сознанием всеобщего страдания, или христианин, убежденный в суетности благ этого мира. Мы увидим сейчас, что Вотан в "Кольце Нибелунга" кончает желанием уничтожения совершенно так же, как проклятый Голландец, Тангейзер или Тристан, хотя из-за других побуждений. Так что, в конце концов, если правда, что Вагнер в первых своих произведениях уделяет место жизнерадостности - что, полагаем, уже доказано нами - то в эпоху, когда он проповедует оптимизм и создает лучезарную фигуру юного Зигфрида, он не перестает с тою же интенсивностью чувствовать грустную красоту отречения.

Точно так же между Вагнером-христианином до 1848 г. и Вагнером-атеистом после 1848 г. нет такого сильного и полного контраста, какой можно было бы предполагать. Прежде всего заметим, что до 1848 года Вагнер был скорее религиозным, чем христианином в специальном смысле. Он от всего сердца верил, что "в мире есть моральный смысл"; его воодушевляло глубокое убеждение, что человек выполняет свое назначение и находит истинное счастье, если только беспрестанно стремится к идеалу, никогда не позволяя себе уклониться со своего пути в сторону тех материальных наслаждений и пошлых удовольствий, которые предлагает современная жизнь. В христианской доктрине он видел удивительный символ такого религиозного верования; но он не чувствовал при этом себя обязанным строго и в буквальном смысле признавать все положительные догматы, возведенные разными христианскими исповеданиями в символ веры. События же 1848 года ничем не затрагивают его веры в идеал, его безусловное презрение к пошлым наслаждениям, которые предлагает нынешний мир. Что изменилось, так это - та идея, которую Вагнер видит в содержимом своей веры. Христианство уже не представляется ему символом, способным выражать это содержимое, и он пишет об исторической роли христианства целые страницы, которые позднее сам же будет считать несправедливыми. Но самые чувства его не изменились. Наилучшее доказательство в пользу такого утверждения находим в его переписке с Листом. В ответ на полное отчаяния письмо Вагнера, в котором последний писал ему о своем глубоком отвращении к сложившейся для него жизни и о навязчивых мыслях о самоубийстве, Лист пишет своему другу: "Твоя сила является в то же время твоей слабостью, обе они неразрывно связаны между собой и будут причиною твоих мук и страданий... до того дня, когда, упав на колена, ты предашь их, и ту и другую, уничтожению в вере! Обратись к вере, и ты обретешь счастье! Смейся как хочешь горько над этим чувством; я не могу заставить себя не видеть в нем спасения, не считать его для себя желанным. Через Иисуса Христа, через безропотное страдание в Боге мы обретем избавление, искупление". На эти увещания, носящие на себе отпечаток самого чистого христианского чувства, Вагнер отвечал следующим письмом, большую часть которого, несмотря на его длинноту, приводим целиком, потому что оно является настоящей исповедью, ясно раскрывающей состояние души великого артиста в то время:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: