Леонид Гурченко - Геракл - праотец славян, или Невероятная история русского народа

- Название:Геракл - праотец славян, или Невероятная история русского народа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М. : Эксмо : Алгоритм, 2012. - 224 с.

- Год:2012

- ISBN:978-5-699-54499-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Гурченко - Геракл - праотец славян, или Невероятная история русского народа краткое содержание

Существует легенда о происхождении скифов от связи Геракла с полуженщиной-полуехидной, приключившейся на берегах Днепра-Борисфена. Об этом писал еще отец истории Геродот. Упоминал об этом мифе и Лев Гумилев. Однако особенностью данной книги является углубленное изучение всех аспектов возможных причин возникновения этого мифа. В рамках своего труда автор проводит сенсационные параллели между Гераклом и героем древнерусских былин Ильей Муромцем, между библейским Эдемом и садом Гесперид, находит изображение Геракла на Збручском идоле и делает вывод, что Геродотовы будины, гелоны, навры — праславяне, поклонявшиеся Гераклу как богу.

Геракл - праотец славян, или Невероятная история русского народа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако тема Змеедевы требует отдельного изложения. Отметим только, что все сказанное о богинях плодородия заставляет предполагать тождество Мокоши-Параскевы Пятницы, «водяной и земляной матушки», со скифской крылатой Змеедевой и крылатой Девой «Слова о полку Игореве», ее соотнесенность с конной русской знатью, в частности, с конным Св. Георгием и змием. «Гергия замест Пятницы променяли» (поговорка о суздальцах). В фольклорном рассказе торговец выдает икону Св. Георгия на коне за икону Параскевы Пятницы (Успенский, 1982. С. 135)

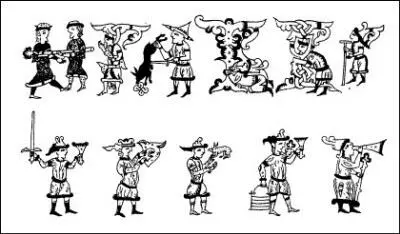

[15] Заглавные буквы Академического Евангелия. Заглавная буква в верхнем ряду, к основанию которой припала мужская фигура — это не дерево. Концепт дерева, существовавший в уме В.В. Стасова, никак не связан с самой вещью — рукописным орнаментом в форме женоподобной змееногой фигуры с крыльями на столбе-поставе. Автор считает, что заглавные буквы представляют языческую сцену жертвоприношения зайца крылатой змееногой богине Деве (Новицкий А. История русского искусства с древнейших времён. Т. I. М., 1903. С. 130–131. Рис. 75)..

Как уже отмечалось, одним из методов раскрытия значений мифологических персонажей является сравнение с сакральными системами других народов. Однако в отношении деятельности Геракла на Руси как божества этот метод не дает почти ничего. Нам не известны функции ни скифского, ни фракийского Геракла. Что касается римского Геркулеса, то празднества в его честь подчеркивали воинскую сущность его культа. В позднем императорском Риме был популярен образ Герулеса — правителя и воина, ориентированный на армию. Паннонские легионы почитали даже особого Иллирийского Геркулеса. «Он был популярен среди воинов собственно иллирийского происхождения, а ведь ни у паннонцев, ни у далматинцев не существовало бога, аналогичного римскому Геркулесу». Но из римской сакральной практики для нас буквально «в тему» факт одновременного почитания Геркулеса и Цереры, богини плодородия, у которой сходные черты с «водяной и земляной матушкой» Мокошью-Параскевой Пятницей. Так, 21 декабря в Римской империи отмечался праздник Геркулеса и Цереры (Колобов А.В. Геркулес). В этот день они стояли рядом, как в пантеоне Владимира — Семаргл и Мокошь. Этот факт превращает гадательное, по определению М. Фасмера, сравнение Ф. Шпехтом Мокоши с герм. — батав. Hercules Magusanus «Геркулесова чародейка, волшебница» (Фасмер, 1996. С. 640), на наш взгляд, в более приемлемое. И дает выход на Змеедеву греческой легенды о происхождении скифов, фракийцев и славян.

(2) Теперь приведем текст из рукописи «Сказания о Мамаевом побоище» из собрания Государственного Исторического музея в Москве, по тексту относящейся к Основной редакции, в которой мы находим убедительный пример поворота автором-христианином значения имен языческих божеств из одной мифологии в другую, из русской — в татарскую, языческую и враждебную: «царь мамаи… нача призывати к себе на помощ боги свои пероуна ираклия салава хоурса и великого своего пособника махмета и не бысть емоу помощи от нихъ» (Сказание, 1980. Л. 76 об.).

Прежде всего важно, что эта рукопись не следует установленному правилу летописи, и каждое новое божество вводит не союзом «и», а бессоюзным присоединением последующего божества к предыдущему. И только Мухамеда она вводит союзом «и», но не божество, а пророка. Поэтому в тексте читается не «и раклия», а «ираклия». Как видим, в перечне присутствует главный персонаж нашей темы — Геракл (Ираклий). Поэтому представленный перечень, за исключением Салава и Махмета, то есть Перун, Ираклий (Геракл), Хурс (Хоре), — создает «концепцию положения дела»: Геракл существовал среди почитаемых на Руси языческих божеств. Вариант его имени в других списках «Сказания» — Раклий. Но иногда рядом с ним упоминается Мокошь, как в перечне богов пантеона Владимира, где она упомянута рядом с Семарглом. Однако с учетом сказанного о праотце Геракле и праматери Змеедеве, мы должны допустить, что Мокошь — это праматерь Змеедева.

В средневековых русских памятниках, направленных против язычества, вместо Ираклия ставится искаженное Семаргл и даже Сим и Регл, но, как было сказано, по предположению В. Ягича, не как обозначение двух божеств, а как одно имя или двойное имя. Не исключено, что в «Сказании» имя «Ираклий» в структурном плане является народно-этимологическим «восстановлением» первоначального — «Геракл» из «Семаргла». Но почему этот факт так долго оставался незамеченным? Хотя еще в последней четверти XIX в. В. Ягич придал не «собакообразный» смысл имени Семаргла в пантеоне Владимира, а «геракло-образный». Возможно, причина в том, что смыслом большинства исследований по русской дохристианской религии и культуре было провести мысль, что Геракла не могло быть на русской почве до византийского влияния, до X века, когда в искусстве стала проявляться «спаянность бывших языческих образов с новыми, спиритуалистическими» (Г.К. Вагнер).

(3) Неразличимость типов иконографии Геракла, Самсона и Давида, связанных с сюжетом борьбы героя со львом, дала повод некоторым исследователям занять позицию содержательного утверждения, что на лаврской плите XI в., оказавшейся вмурованной в стену типографии Киево-Печерской лавры и изображающей борьбу героя со львом, представлен Геракл, разрывающий пасть льву, а не Самсон. В числе этих авторов — В.П. Даркевич, А.Н. Грабарь, В.Г. Пуцко, С. Радойчич (Apxinoea, 1990. С. 95, примечание № 3–4; рис. 1\ а также Р.В. Багдасаров, который представил ценные сведения о традиции изображения Геракла на печатях русских князей (Багдасаров, 1998. С. 298 и след.). Другой вариант этой позиции — альтернативная семантика рельефа: в поединке со львом изображен Самсон или Геракл, — авторы А.И. Некрасов, Б. А. Рыбаков, В.Н. Лазарев, Ю.С. Асеев (Apxinoea, там же. С. 95; содержанием суждения самой Е.И. Архиповой об этом рельефе является утверждение, что изображен не Геракл, а Самсон).

Дело в том, что существует очевидное сходство мотивов борьбы со львом Самсона, Давида и Геракла. Самсон, «когда подходил с отцом своим и матерью своею к виноградникам Финафским, молодой лев, рыкая, вышел навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва как козленка; а в руке у него ничего не было» (Суд. 14, 5–6). Итак, Самсон не разрывал пасть льву, он разорвал его как козленка. Однако иконография образа Самсона сформировалась в четырех вариантах, отклоняясь от библейского: 1. Самсон с длинными волосами в виде двух кос противостоит льву в единоборстве и руками разрывает ему пасть. 2. Самсон с длинными волосами в виде двух кос верхом на льве разрывает ему пасть. 3. Самсон с короткими волосами противостоит льву в единоборстве и разрывает ему пасть (византийская чаша из собрания А.П. Базилевского). 4. Самсон с короткими волосами верхом на льве разрывает ему пасть (Apxinoea, там же. Рис. 2, 3, 4).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: