Альберт Аспидов - Петербургские арабески

- Название:Петербургские арабески

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3101-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Альберт Аспидов - Петербургские арабески краткое содержание

В книге Альберта Аспидова, как в фантастическом орнаменте арабесок, переплетены истории, посвященные самым разнообразным сторонам жизни старого Петербурга.

Живо и занимательно автор рассказывает о церковных и светских торжествах, костюмированных балах и народных гуляньях, купеческих нравах и училищных порядках, дуэлях, дворцовых переворотах и событиях Русско-японской войны… Также вы познакомитесь с историей домов, дворцов, их обитателей и связанными с ними легендами, ставшими частью городского фольклора.

Петербургские арабески - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Свой отчет с копиями исторических чертежей Майер передал августейшему заказчику. Как последний им воспользовался, нам не известно.

Александр Леонтьевич унаследовал от родителей старинный дом, окруженный садом. В нем он жил после кончины супруги со своей сестрой-другом Александрой Леонтьевной. Они часто музицировали в четыре руки. Летом, когда окна открывались в сад, их вдохновенные импровизации с наслаждением слушали соседи.

В августе 1864 года А.Л. Майера отпели в евангелической церкви Св. Анны и похоронили на Волковском лютеранском кладбище. По «представительству военного министра участь его сестры была обеспечена Высочайшим вниманием по заслугам ее брата». Так что работы Майера не были забыты его современниками.

Ну а в более поздние времена вспомнил об Александре Леонтьевиче уже М.М. Стасюлевич — редактор-издатель влиятельного журнала «Вестник Европы». В 1872 году столица должна была отмечать 200-летие своего создателя. Михаил Матвеевич решил, что его журнал лучшим образом почтит память Петра Великого, если напомнит о том месте, где он почил. Видный историк, Стасюлевич узнал, что архив Майера сохраняется его сестрой среди других семейных бумаг. Таким образом, записка-рукопись Майера была приобретена редактором-издателем и опубликована им в майской книжке юбилейного года. А оттиск со статьи Александра Леонтьевича с предисловием Стасюлевича был издан отдельной книжкой. Многие тогда стали интересоваться, «в какой палате скончался Петр Великий».

В своем предисловии Стасюлевич выступал с предложением: «В верхнем этаже Эрмитажного театра устроить, например, музей Петра Великого, а в нижнем, где он скончался, — часовню, в которую можно было бы спускаться через музей…» К сожалению, в казне тогда не нашлось денег для устройства такого памятника.

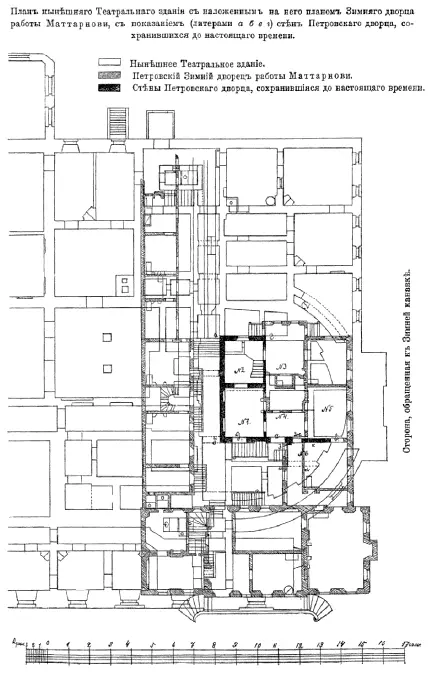

Наверное, значение юбилеев в том, что появляется повод вновь вернуться к неоконченным делам. Через сорок лет после выступления Стасюлевича, когда приближался уже 250-летний юбилей рождения Петра, вновь стали размышлять о местонахождении известной палаты. На этот раз такого рода инициативы родились в недрах дворцового управления Министерства императорского двора. Помощник начальника Петербургского дворцового управления гвардии полковник Э.П. Зейлис, смотритель Зимнего дворца подполковник П.П. Малиновский, архитектор Зимнего дворца H.H. Крамской и техник Петербургского дворцового управления С.В. Лебедев поставили перед собой цель: «выяснить, какие части старого зимнего дворца времен Петра I, построенного в 1716–1718 годах архитектором Маттарнови, сохранились до настоящего времени в пределах нижнего этажа Театрального здания Императорского Зимнего дворца». В Дворцовом управлении решили заранее готовиться к юбилейной дате и для этого решить некоторые неясные вопросы. В это время проводились археологические исследования, искали остатки старых, петровских стен. По найденным стенам составили соответствующую опись, и они были нанесены на план Эрмитажного театра.

К названным исследователям присоединился статский советник Ф.Н. Литвинов, служивший в соседнем придворном ведомстве — в управлении Петербургского удельного округа — делопроизводителем. Федор Николаевич занимался и историями императорских дворцов, был знаком с архивными документами, так что на его долю выпало историческое сопровождение исследования.

Конечно, Литвинов был знаком с ранее широко опубликованной работой Майера. Свой же труд он начал с того, что обратился к первоисточникам и лично рассмотрел планы и документы, на которые ссылался его предшественник. Когда же Федор Николаевич взял в руки чертеж, исполненный Петром I, с его собственноручными надписями (о котором мы говорили выше), то ему бросилось в глаза, что изображения в нем даже и не напоминают Зимнего дворца: «странно, как мог такой опытный исследователь, как Майер, ошибиться». Литвинов определил документ как чертеж нового Летнего дворца (не сохранившегося). А канавка вдоль стен его оказалась Лебяжьей канавкой. Таким образом, Литвинов посчитал «вопрос о палате, в которой скончался император… пока открытым».

Федор Николаевич решил подойти к решению этого вопроса «с другой стороны, не базируясь на определении места поварни». Говоря о другом подходе к решению проблемы, Литвинов имел в виду запись в бумагах Петра, найденную Майером (приведена нами выше). Если Майер нашел в ней упоминание о поварне и стал искать последнюю, то Литвинова заинтриговало указание о стенке, «которой должно было перегородить большую палату по самый погребной свод». Он стал искать уже эту большую палату. Искать на втором этаже — ведь давние печальные события происходили не иначе, как «в верхнем апартаменте». Ну а что сохранилось от этой палаты, ясно из археологических сведений, собранных его коллегами.

План Эрмитажного театра с наложенным на него планом Зимнего дворца Маттарнови.

Заключение, к которому пришел Литвинов, практически совпало с выводами Май ера. Только оно было более конкретным. В своей статье «К вопросу, в какой палате скончался Петр Великий» (в сборнике Музея антропологии и этнографии, 1913 г.) Ф.Н. Литвинов сообщал: «Ответ получается вполне определенный, а именно: наружная стена от угла Невы и Зимней канавки до закругления Эрмитажного театра, несомненно, принадлежала к той комнате, в которой скончался император Петр Великий».

Дворцовая набережная у Эрмитажного театра. К.П. Беггров. 1820-е гг.

Не оспаривая такого единогласного вердикта, хотелось бы сделать здесь небольшое замечание: стенку высотой от второго этажа «по самый погребной свод» (двухэтажную стенку) нельзя ставить на не рассчитанном для таких целей своде перекрытия помещений. Для таких целей устраивается фундамент, достаточно заглубленный в землю или, в крайнем случае, капитальная арка. Такие простые строительные истины были известны много строившему Петру. Для того чтобы выгородить на втором этаже какое-нибудь помещение — малое из большого, — достаточно было соорудить известную всем нам по нашим квартирам перегородку.

Уважаемому Александру Леонтьевичу случалось ошибаться, выясняя наш вопрос. Так, он настаивал на том, что дворец во времена Петра I был таким, каким изображен на найденных им чертежах Маттарнови 1716 года. А между тем ему нужно более внимательно отнестись к известному ему рисунку, исполненному в 1725 году X. Марселиусом, на котором художник изобразил современную Дворцовую набережную. На нем присутствует и фасад «дворца его императорского величества», только третью часть которого занимал фасад, обнаруженный Майером. В действительности дворец, построенный Петром, был более обширен, нежели это представлялось историку. Выше мы говорили о другой его «очевидной ошибке» (в случае с зимним-летним дворцом); может быть, нам следует осторожно отнестись и к выводам, произвольно сделанным из содержания найденной в московском архиве записки? Возможно, следует принять эту записку со всей очевидностью ее содержания. Речь в ней идет о нижнем этаже, расположенном над подвалом. Здесь расположены «малые палаты», относящиеся к личным покоям царя. Но есть здесь и «большая палата», занимающая как раз угловую часть здания. Наверное, здесь и предложено было сделать стенку, чтобы выгородить конторку, то есть кабинет, обращенный окнами к Адмиралтейству.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: