Анатолий Тарас - Военно-морское соперничество и конфликты 1919 — 1939

- Название:Военно-морское соперничество и конфликты 1919 — 1939

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:2003

- Город:Минск

- ISBN:985-13-1622-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Тарас - Военно-морское соперничество и конфликты 1919 — 1939 краткое содержание

В предлагаемой книге рассматриваются события, связанные с двумя противоположными тенденциями в международной политике 1920-х и 1930-х годов.

Суть первой в том, что после Великой войны 1914―1918 гг. правительства стран Антанты всерьез мечтали о Великом мире. Выйдя победителями из чудовищной бойни, разоружив своих бывших противников, они полагали, что в дальнейшем смогут решать споры между собой путем переговоров. Поэтому они создали Лигу Наций, пошли на серьезные количественные и качественные ограничения своих сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.

Суть второй тенденции сводилась к тому, что вопреки благим намерениям руководства великих держав, за двадцать лет в мире про-изошли свыше тридцати военных конфликтов и локальных войн. Здание международного мирового порядка настойчиво поджигалось с разных сторон. В конце концов, разгорелся пожар новой всемирной бойни, еще более масштабной и жестокой, чем первой.

Обе эти тенденции подробно рассмотрены в данной книге на материале фактов, связанных с развитием и применением военно-морских флотов великих и второстепенных морских держав.

Военно-морское соперничество и конфликты 1919 — 1939 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, отсутствие взаимопонимания с Японией поставило под вопрос целесообразность всех положений второго Лондонского договора и создало возможность начала новой неограниченной гонки вооружений [26].

Рассмотрим некоторые типы кораблей, появившихся вследствие принятия договорных ограничений. Строила их в основном Великобритания, которая, верная букве договора, хотела своим уважительным к нему отношением показать пример другим странам.

Однако возобновившаяся гонка вооружений не способствовала успеху такой педагогики. Многие корабли, заложенные в 1937―1939 гг., строительство которых завершилось во время Второй мировой войны, обладали характеристиками, весьма существенно отличавшимися от тех, которые официально сообщались другим странам в порядке обмена информацией.

Линкоры

31 декабря 1936 года закончились так называемые каникулы линкоров. Напомним, что Вашингтонский договор сделал исключение только для Франции и Италии, а теперь и три остальные державы могли снова строить их.

Два первых британских линейных корабля были заложены уже 1 января 1937 года. Видимо, такая спешка сказалась на их вооружении, поскольку другие страны (Франция, Италия, США, Германия) в связи с отказом Японии ограничить главный калибр вооружили свои линкоры орудиями калибра 380 или 406 мм.

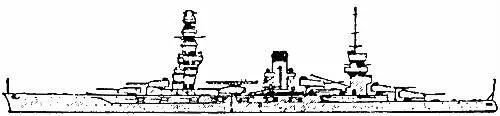

Пять британских линкоров типа «King George V» имели стандартное водоизмещение 35.000 тонн, размеры 227×31,4×8,5 м, скорость 29 узлов при мощности машин 110.000 л. с. Артиллерия включала 10 орудий калибра 356 мм, размещенных в двух четырехпушечных башнях (две по 12.550 тонн) и одной двухпушечной (900 тонн), из них 6 орудий в носу и 4 в корме. Вспомогательное вооружение состояло из 16 универсальных орудий калибра 133 мм в двухорудийных башнях, 32 зениток калибра 40 мм (по восемь стволов в установке) и 16 пулеметов (по 4 ствола в установке). Кроме того, каждый линкор имел одну катапульту и 3 гидросамолета.

Британский линкор типа «King George V»

Броня по бортам была 356―381 мм, на главной палубе 152―200 мм, на башнях ГК 229―406 мм. Экипаж насчитывал 1500 человек, запас топлива был 3680 тонн, дальность плавания достигала 14.500 миль на 10 узлах, либо 6.300 миль на 20 узлах. Все пять линкоров этого типа вступили в строй в 1940―1942 гг.

Одновременно модернизировались старые линкоры, с тем, чтобы сгладить различия в тактико-технических характеристиках между ними и новыми кораблями. Эго требовалось для создания однородных соединений линейных сил, а также для оптимального приспособления их к изменившимся условиям морской войны (массовое использование авиации).

Одни флоты пытались решать те же проблемы путем увеличения скорости и маневренности модернизируемых кораблей, другие — путем усиления горизонтального бронирования.

Так, итальянские линкоры типов «Conte di Cavour» и «Andrea Doria», благодаря замене турбин на более мощные, а также удлинению корпусов, увеличили скорость с 21 до 27 узлов (на 6 узлов). Японские линкоры типов «Fuso», «Ise» и «Nagato» увеличили скорость с 23 до 25,5 узлов (в среднем на 2,5 узла), типа «Kongo» с 27,5 до 30,5 узлов (на 3 узла).

Итальянский линкор «Andrea Doria» после модернизации

Японский линкор «Fuso» после модернизации

В отличие от них, на британских линкорах типа «Queen Еlisabeth». благодаря замене машин (выигрыш в весе составил 1500 тонн), толщина броневой палубы была увеличена на 76 мм (до 178 мм), на линейном крейсере «Renown» на 25 мм (до 127 мм).

Независимо от этого, существенно возросли калибр и число стволов зенитной артиллерии. Например, британские линкоры после модернизации имели от 8 до 20 пушек калибра 102―114 мм, от 16 до 32 автоматов 40 мм, от 8 до 16 пулеметов; французские — до 8 орудий 100 мм, 8 автоматов 37 мм и 8 пулеметов; японские — 8 пушек 127 мм (универсальный), 4 автомата 40 мм, 16―20 автоматов калибра 25 мм; итальянские — 8 пушек 100 мм либо 10 пушек 90 мм, 12―18 автоматов 37 мм, 12 автоматов 20 мм.

Во время модернизации, согласно третьей статье второго Лондонского договора, калибр главной артиллерии не менялся. Исключение допустили только итальянцы, которые рассверлили стволы 305-миллиметровых орудий своих старых линкоров до 320 мм, но при этом уменьшили их число с 13 до 10 стволов,

Переделки привели к прибавке водоизмещения модернизированных кораблей. У итальянских кораблей оно составило от 2830 до 3340 тонн, у британских от 1950 до 2496 (за исключением «Renown» — 4041 т), у японских от 2400 до 6400 тонн. Наиболее удачной модернизации подверглись японские и британские линкоры, благодаря чему эти страны получили сильные эскадры линейных сил, а самой неудачной — французские, которые на пороге новой войны уступали не только немецким линейным крейсерам типа «Scharnhorst», но и модернизированным итальянским линкорам типов «Conte di Cavour» и «Andrea Doria».

Авианосцы

В 1936―1939 годы великие державы построили, либо начали постройку 17 авианосцев. Достаточно либеральные качественные ограничения, наложенные на этот класс кораблей вторым Лондонским договором, обусловили тот факт, что как его участники, так и остальные страны в общем не вышли за рамки этих ограничений.

Авианосцы перестали вооружать орудиями калибра 150―203 мм для артиллерийских дуэлей с вражескими кораблями. Взамен они получили универсальную и автоматическую артиллерию для борьбы с воздушными целями.

Теперь авианосцы обладали большой скоростью, которая облегчала старт палубным самолетам и маневрирование, а также достаточно мошной горизонтальной броней, доходившей до 170 мм (японский «Shokaku»), стартовая же палуба достигала 245 метров длины (американский «Yorktown»).

Большинство самолетов корабельной авиагруппы являлись истребителями (для борьбы с бомбардировщиками и торпедоносцами противника), в меньшем количестве были представлены бомбардировщики, торпедоносцы и разведчики.

Независимо от строительства новых кораблей, японцы осуществили до 1938 года модернизацию трех своих авианосцев из четырех имевшихся (Akagi, Kaga, Ryujo). Модернизация включала переделку корпусов, замену турбин, усиление горизонтальной брони и зенитной артиллерии. Благодаря этому их водоизмещение выросло, причем прирост составил от 2600 по 11300 тонн. Увеличение скорости было незначительным (от 0,8 до 1.3 узла), зато число самолетов возросло на 12―30 машин.

Японский авианосец «Akagi» после модернизации

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: