Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля

- Название:Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54264-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля краткое содержание

«Руси веселье пити. Не можем без того быти!» – если верить легендам, именно этот довод предопределил выбор князя Владимира в пользу христианства, которое в отличие от ислама не запрещало употребление хмельных напитков. Однако стоит ли сводить поворотный момент русской судьбы к историческому анекдоту? Ведь в славянской традиции священное опьянение не имело ничего общего с бытовым пьянством – это был сакральный ритуал, священнодействие, допустимое лишь в праздники и на поминках, но жестко ограниченное в обыденной жизни. Будучи даром богов – сродни небесному огню, живой и мертвой воде русских сказок, – «царь яр-буен Хмель» возвышал человека вровень с Бессмертными, приобщал к высшим истинам, открывал врата в иной мир, дабы узреть сокровенное и запретное. Не случайно Церковь осуждала «бражничество» («Пьяницы да не наследуют Царства Небесного»), подозревая в нем не просто способ «напиться и забыться», а жертвоприношение исконным богам…

Прослеживая корни этого обряда от древних арьев, эллинов и скифов до германцев и славян, новая книга ведущих историков Языческой Руси не только реконструирует один из ключевых русских мифов, но и восстанавливает ритуалы священного опьянения и подлинные рецепты хмельных напитков наших предков.

Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В XV Руне «Калевалы» пчела прилетает к Укко так:

Полетела в погреб к богу, к всемогущему в чуланы.

Там готовилося средство, там вываривались мази;

там в серебряных кувшинах, в золотых котлах

богатых

посредине мед варился, по бокам помягче мази…

…

Эта мазь, какой ждала я; вот таинственное

средство;

им сам бог великий мажет, утоляет боль создатель.

В числе некоторых других насекомых (например, бабочек) пчелы понимаются как души усопших, выполняют посреднические задачи между миром людей и иным миром. Напомним, что насекомые (муравьи и мухи, например) традиционно относятся к хтоническому миру (а в христианстве связываются с дьяволом).

В сохранившихся поверьях европейцев пчелу связывали не только с потусторонним миром, но и с похоронами, то есть с переходной обрядностью . Появление пчелиного роя могло считаться дурной приметой; пчеле приписывалась способность предсказывать грядущее (Клингер, 1911, с. 139–148).

О том же свидетельствует представление о служении пчелы и людям (которым она дает мед), и богу (которому достается воск на свечи), хотя не исключено, что мы имеем здесь дело с неким поздним осмыслением образа.

Таким образом, мы видим, что мед:

а) неким образом связан с хозяином потустороннего мира, для славянской традиции – с Велесом (который, как и скандинавский Один, вправе им наделять, отнимать и т. д.; ср. также: мед поэзии);

б) присутствует в Срединном мире, то есть в мире людей, где его создают пчелы, играющие роль посредников между мирами/душ;

в) связан с верхним миром и даже, не исключено, ведет оттуда свое происхождение. Во всяком случае, он неким образом связан с богом-громовником, который, вне всякого сомнения, есть обитатель Верхнего мира и, в известном смысле, хранитель небесных вод.

Мед или, что более точно, некий опьяняющий напиток на основе меда – напиток смерти, – опьяняющий и лишающий рассудка, но возносящий в божественное пространство, но одновременно он и напиток жизни – напиток бессмертия… Основу множественных символических ассоциаций, видимо, нужно искать в первую очередь в свойстве меда и напитка из зерна (его пары и в каком-то смысле аналога) бродить, а также в некоторых качествах исходных продуктов.

Если Мировое древо в какой-то из своих ипостасей не является медоносным, то в заговорах появляется новый компонент, который все равно дает основания связать его с опьяняющими жидкостями, например, так: «На море остров, на острове гора, на ней дерево, около него вьется хмель…»(текст «присушки» XVIII в. из Ярославской губернии; приводится по: Кляус, 1997).

Надо думать, именно сладкий медовый сок может быть понят как сок Мирового древа, тем самым давая нам и понимание места «производного», то есть опьяняющего напитка, в мифологической картине мира, празднично-обрядовой традиции и его значение для ритуального общества.

Царь яр-буен Хмель

Если образный строй зерна хорошо изучен и понятен большинству читателей, то символика хмеля у современного городского жителя обычно вызывает затруднения. Более того, его зачастую не могут и опознать, втретив дикорастущие побеги хмеля. Итак…

Хмель ( Humulus lupulus L. ) – двудомное вьющееся растение семейства коноплевых (выделено нами. – Авт. ), с многолетним корневищем, произрастает до 15–20 лет и более. Стебли однолетние, вьющиеся, шестигранные, покрыты шипами, ежегодно вырастают из пробуждающихся почек корневища. При нормальном росте к началу цветения стебли достигают в высоту 6–7 м. Листья цельные или трех-пятилопастные, по краю пильчатые, супротивные, на длинных черешках. Стебли лучше растут по отвесным поддержкам (опорам), в наклонном положении рост их значительно ослабевает. Цветки однополые, пазушные или верхушечные. У женских растений соцветия представляют собой плотные шишки, собранные из 40– 60 цветков. В нижней части шишек в клетках эпидермиса образуются лупулиновые железы с горькими веществами, которые и представляют главную ценность растения. Плод – сплющенный односемянный орешек, покрытый при основании остающимся околоцветником. Цветет хмель в июле, на широте Москвы созревает обычно примерно в середине августа.

Хмель широко используется в народной медицине, где его применяют для очистки крови и как желчегонное средство, причем первые письменные свидетельства о таком его действии восходят к IX в.

Шишечки хмеля, используемые для приготовления опьяняющих напитков

«Симон Сиренский (1540–1611) в своем травнике (1613) рекомендовал шишки хмеля при болезнях кожи, а лупулин – при потливости ног. В своей книге о пиве он писал, что «хмельное пиво способно кровь человеческую хорошей сделать, и больному телу надежду на оздоровление дать… Пиво предотвращает появление камней в почках, почки и мочевые проходы очищает и мочу гонит» (Зузук, Куцик, 2004) [59].

Римляне использовали хмель, но, согласно Плинию, употребляли его шишечки в пищу. Для других народов Европы он, естественно, тоже не был чем-то экзотическим, однако в целом сегодня принято считать, что европейцев познакомили с хмелем как компонентом пива славянские или протославянские племена, а они, в свою очередь, заимствовали его у финно-угров. Во всяком случае, имеются свидетельства, что финны и балты использовали хмель для приготовления пива около полутора тысяч лет назад.

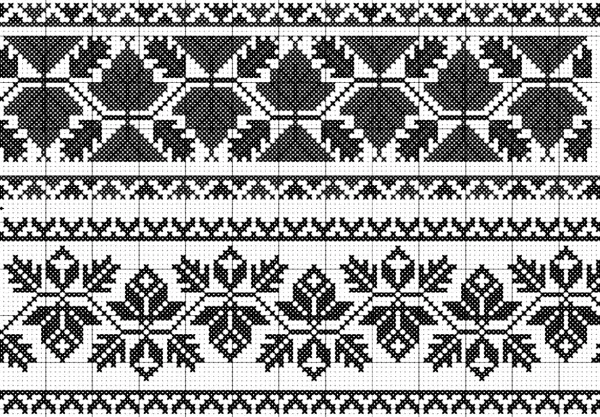

Изображения побегов и шишечек хмеля в мотивах традиционной украинской вышивки. Прорисовка

В то же время, «как указывают исторические документы, в частности письмо Пепика Малого к аббатству Св. Дениса (в 768 г.), а также некоторые документы эпохи Карла Великого (742–814), хмель в Европе культивировался уже в I в. н. э. В монастырях Германии и Франции хмель начали выращивать в VIII – ХIV вв. В уставе аббатства Корвей отмечено, что хмель применялся для производства пива с 822 г. Позже хмель начали использовать для пивоварения в Англии, на немецких землях, в Чехии, Швеции» (Там же).

Восточные славяне с древнейших времен высоко ценили хмель. Образ «дикого винограда», «винини» был издавна исполнен глубокого символизма.

Нельзя не отметить то обстоятельство, что общеславянское слово * chъmelь находится в этимологическом родстве с санскритским «сома» и индоиранским «хаома». Надо полагать, это наглядное свидетельство преемственности ряда мифологических идей, а также сохранение у славянских народов с незапамятной поры того же отношения, которое испытывали к священному растению древние арии. Можно ли говорить о том, что именно хмель и был тем самым загадочным священным растением, неизвестно – недостаточно данных. Но образно-символическое значение и, не исключено, некоторая культовая атрибутика явно сохранились с тех древнейших времен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: