Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля

- Название:Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54264-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля краткое содержание

«Руси веселье пити. Не можем без того быти!» – если верить легендам, именно этот довод предопределил выбор князя Владимира в пользу христианства, которое в отличие от ислама не запрещало употребление хмельных напитков. Однако стоит ли сводить поворотный момент русской судьбы к историческому анекдоту? Ведь в славянской традиции священное опьянение не имело ничего общего с бытовым пьянством – это был сакральный ритуал, священнодействие, допустимое лишь в праздники и на поминках, но жестко ограниченное в обыденной жизни. Будучи даром богов – сродни небесному огню, живой и мертвой воде русских сказок, – «царь яр-буен Хмель» возвышал человека вровень с Бессмертными, приобщал к высшим истинам, открывал врата в иной мир, дабы узреть сокровенное и запретное. Не случайно Церковь осуждала «бражничество» («Пьяницы да не наследуют Царства Небесного»), подозревая в нем не просто способ «напиться и забыться», а жертвоприношение исконным богам…

Прослеживая корни этого обряда от древних арьев, эллинов и скифов до германцев и славян, новая книга ведущих историков Языческой Руси не только реконструирует один из ключевых русских мифов, но и восстанавливает ритуалы священного опьянения и подлинные рецепты хмельных напитков наших предков.

Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При желании можно даже усмотреть некоторую символическую связь хмеля со священным растением кельтов, омелой. Конечно, если такая связь существует, то весьма опосредованная, однако некоторое сродство, надо думать, есть.

В народном обычае хмель имеет много значений. Так, его связывают с областью любовных взаимоотношений. В обрядовых песнях хмель выступает как символ отваги, сватовства и т. д. В свадебной обрядности хмель обычно служит символом жениха – например: «Звiўся хмель з тычынаю, злюбiўся Палюська з Матрунаю» (Беларуская мiфалогiя, с. 535). Соответственно, он широко используется в любовной магии, приворотах.

Вот в тему записанная в Олонецкой губернии песня из собрания Рыбникова «Хмелюшка по выходам гуляет…»

Хмѣлюшка по выходамъ гуляетъ,

Самъ себя хмѣль выхваляетъ:

«Нѣту меня, хмѣлюшка, лучше!

Нѣту меня, хмѣля, веселѣе!

Меня государь, хмѣ ля, знаетъ;

Князья и бояра почитаютъ,

Монахи, патріярхи бласловляютъ;

Безъ хмѣлюшка свадебъ не играютъ;

А гдѣ бьются, гдѣ дерутся, всѣ во хмѣлѣ;

Безъ хмѣля не мирятся, – имъ помирятся.

Только лихъ на меня мужикъ садовникъ:

Онъ почасту въ зеленый садъ гуляетъ,

И глубокія борозды копаетъ,

А навозомъ и соломой застилаетъ.

Тутъ-то я, хмѣль, догадался:

По тычиночкѣвъ верхъ подавался,

Надъ богатымъ мужикомъ же насмѣялся:

Какъ ударилъ его въ тынъ головою,

Еще въ грязь широкой бородою!»

(Великорусские народные песни,

1895, с. 601–602).

Размышляя о хмеле как растении, сопровождающем или даже заменяющем Мировое древо, стоит отметить прослеживаемую, например, в белорусском фольклоре связь символа хмеля с мотивом инцеста, стало быть, не исключено, и с Купальской обрядностью: «Сарву я малада пiўну-вiнну ягаду,/С тэй мяне ягада пахмелiна разняла,/Схiнуся, зброшуся я к свекару на краваць» (там же).

На особое значение хмеля в летней праздничной обрядности может указывать и его связь с огнем: растение выступает как оберег от пожаров. Кроме того, имеется связь хмеля с получением знаний и с защитой от усопших. Также его плоды добавляли в воду для ритуального умывания и использовали для очистительных курений.

Осмелимся допустить, что сопоставление «хмель – знание» неким образом перекликается с воздействием хмелесодержащих (алкогольных) напитков на психику (ср. с тем, что сказано выше о скандинавском «меде поэзии»), а способность служить оберегом имеет отношение к меду (пиву) как к «напитку смерти».

Приведенные свидетельства прекрасно «вписывают» хмель в контекст показанных и реконструированных нами общеиндоевропейских представлений, связанных с опьяняющими напитками, с одной стороны, и позволяют более четко представить себе всю совокупность окружавших их мифопредставлений, с другой.

О сосудах земных и священных

Стоит несколько слов сказать об утвари для питья хмельных напитков, преимущественно русской. Из археологии известны как сосуды явно ритуального назначения, так и сделанные для вполне бытового использования, допустим, обычные глиняные стаканчики. Скорее всего, особых, исключительно для обрядовых целей предназначенных изделий не было, а если и были, то они довольно быстро перешли и в разряд утилитарных. Различия между предметом обыденным и священным скорее следует искать в уровне исполнения (естественно, последний делали более тщательно) и в характере нанесенных символов. Конечно, бытовая вещь, как показывает этнография, также нередко бывала украшена различными исполненными глубокого смысла знаками, но лишь в том случае, если она сама по себе считалась сакральной (скажем, прялки или кросны) [60]. Посуда же недолговечная (глина – хрупкий материал), как показывают археологические данные, орнаментировалась по большей части не очень обильно. Память о ее священном происхождении у восточных славян более связана с одним из вариантов мифа о творении человека из глины, о чем свидетельствуют названия различных частей сосудов – такие же, как названия частей человеческого тела (см., напр.: Бобринский, 1978).

Перечень дошедших до нас названий приспособлений для питья достаточно велик, причем часть из них явно восходит к весьма древним временам.

Общее название древнерусской посуды для напитков – сосуды питейные , или сосуды питьи, посуда распивочная . В целом ее делили по назначению: для хранения и подачи напитков на стол, а также для личного пользования. Нынешний читатель, который не интересовался этой темой специально, из всего разнообразия названий вспомнит разве что ковш да братину. Однако посуду различали по форме и размерам (кувшин, кунган, воронок, сулея и другие), материалу (скляница), целевому назначению (предназначенная для того или иного напитка). Часть слов, несомненно, заимствована. Кунган , например, вошло в русский язык из тюркских примерно в XVI в. и бытовало в формах кулган, кунган, кубган, куган, курган… Ендова (яндова́) пришло, скорее всего, из литовского и появляется в текстах с 1551 г.: «…Яндовка винная невелика лужена»; «…2 яндовы медяны по ведру, одна лужена, даны дьяку Семейке Головину для питья про немецких людей» (Судаков, 1989).

Исследователи истории материальной культуры полагают, что наиболее древним сосудом личного пользования на Руси была чаша . «Чашу принося кустам, помяни звавшаго на веселие» (Изборник Святослава, 1076 г.). «В древнерусской культуре чаша была символом священного сосуда, поэтому слово часто выступает в переносном, метафорическом значении: чаша горя, чаша смертная. В прямом значении чаша – «богатый сосуд для питья, используемый на торжественных трапезах». Назначение ее подчеркнуто и в пословице, известной еще в Древней Руси: «Иглою шьют, чашею пьют, а плетию бьют». Со словом «чаша» и в XVII в. связано выражение «чаша заздравная». Так, в пустозерском сборнике 1675 г., принадлежащем перу Аввакума и Епифания, «Проспались бедные с похмелья, голова кругом идеть со здоровных чаш» (там же).

Важно отметить, что встречающееся в источниках выражение «чаша государева заздравная» – в первую очередь название обряда испития чаши (чары, братины) за здоровье и благополучие государя – князя, царя. Так же называли и речь, которую произносили при поднятии чаши. Видимо, происхождение этого обычая достаточно древнее, языческих времен и берет начало в рассмотренном выше обычае собственно пира как обрядового действа.

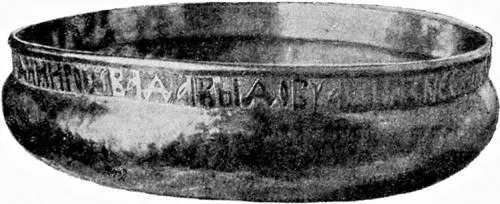

Чара князя Владимира Давыдовича с благопожелательной надписью

Впрочем, благодаря археологическим раскопкам мы знаем, что славяне, подобно другим народам Европы, использовали для питья и рога животных. Прославлен роскошно орнаментированный серебром турий рог из Черной могилы. В музейных хранилищах имеются и другие находки, которые показывают, что бытовали и более простые по отделке питейные рога.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: