Виталий Войтов - Океанские дороги человечества

- Название:Океанские дороги человечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1994

- Город:Москва

- ISBN:5-02-001862-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Войтов - Океанские дороги человечества краткое содержание

В книге в увлекательной форме рассказывается об открытии континентов в разные исторические эпохи. Восстанавливаются маршруты древних мореходов. Рассматриваются любопытные гипотезы и научные факты, свидетельствующие о неослабевающем интересе всех исследователей к истории развития и познания Мира. Автор, океанолог по профессии, ведущий научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук, участник многочисленных экспедиций в Мировом океане. Он свой опыт и знания старается передать читателям этой книги. Им удачно использованы материалы Тура Хейердала и других исследователей океанов.

Для широкого круга читателей.

Океанские дороги человечества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

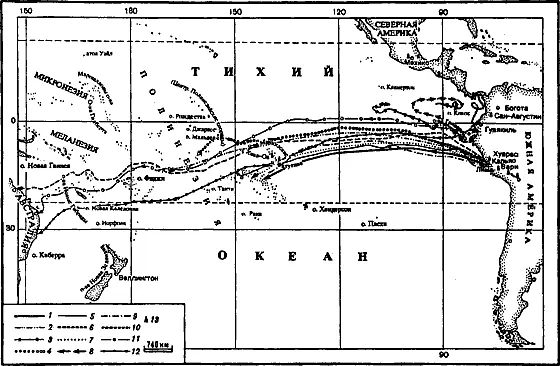

В декабре 1966 года на воду в Гуаякиле был спущен бальсовый плот «Пацифика», экипаж которого возглавлял испанец Витал Альсар. В январе «Пацифика» оказалась в районе Галапагосских островов. 162 дня команда «Пацифики» тщетно пыталась пробиться на север в штилевую экваториальную зону, чтобы затем вернуться на континент. Людей подобрало спасательное судно (рис. 21).

Рис. 21. Плавания на плотах из Южной Америки в Океанию начиная с 1947 года

1 — «Кон-Тики»; 2 — «Семь сестер»; 3 — «Кантута-1»; 4 — «Таити-Нуи-2»; 5 — «Кантута-2»; 6 — «Возраст не помеха»; 7 — «Тангароа»; 8 — «Пацифика»; 9 — «Селеуста»; 10 — «Кузаку»; 11 — «Ла Бальса»; 12 — «Бальсас»; 13 — «Каменные идолы»

Затем в 1969 году резиновый плот «Селеуста» совершил дрейф из Центрального Перу до Рароиа — того самого атолла, к которому в свое время прибило «Кон-Тики»; этот эксперимент осуществил Марио Валли.

Великолепное транстихоокеанское плавание совершил в 1970 году Витал Альсар со своим экипажем на плоту «Бальсас». От берегов Эквадора он доплыл до Муулуулаба в Австралии.

Спустя три года еще три бальсовых плота с интернациональными экипажами под началом неугомонного Альсара вместе вышли из Эквадора и, пройдя весь океан, пристали у Веллины в Австралии.

Таким образом, экспедиция «Кон-Тики» — не единственное путешествие, подтвердившее возможность длительных плаваний на плотах. Последующие рейсы плотов в экваториально-тропических широтах южной части Тихого океана подкрепили ее выводы. Правда, оппоненты не раз упрекали Хейердала, что построенный по древнеперуанским образцам бальсовый плот «Кон-Тики» был оснащен такелажем из современных материалов. Указывали, что от берега плот отводился на буксире. Безусловно, эти детали снижают «чистоту» эксперимента, но никак не подрывают его основы.

Как уже говорилось, «Кон-Тики» и другие плоты, отплывая из Кальяо, попадали на острова тропической Полинезии. А как же быть с островом Пасхи, лежащим вне тропиков? Остров Пасхи в теории Хейердала играет особую роль — роль форпоста древнеперуанской цивилизации. «Если бы отплыли несколько южнее, ближе к Тиауанако, разрушенной столице Кон-Тики, — говорит Хейердал, — то мы шли бы с тем же ветром, но в более слабом течении, и оно понесло бы нас по направлению к острову Пасхи» [12].

Во-вторых, что касается течений, то сведения о них до сих пор довольно скудны. До недавнего времени не только акватория к западу от Центрального Перу, но и юго-восточная часть Тихого океана была «белым пятном» для океанографов.

В 1969 году российская экспедиция на научно-исследовательском корабле «Академик Курчатов» установила, что от Перуанского течения примерно на широте тропика Козерога отделяется направленная на запад ветвь. Существование этой ветви подтверждается также схемой известного океанографа К. Виртки (Энциклопедия морских ресурсов, Нью-Йорк, 1969 г.).

Южная ветвь Перуанского течения отмечается примерно в трехстах милях севернее острова Пасхи. Такие навигационные условия, конечно, не являются благоприятными, но и не исключают возможности плаваний к острову Пасхи с востока в период с июля по ноябрь.

Тура Хейердала считали сторонником американской теории заселения Полинезии. Он писал: «Мы не выдвигаем новой теории происхождения полинезийских мигрантов, а лишь предлагаем новый маршрут». «Что же в действительности могло произойти с примитивным суденышком, которое без карты выходило на просторы Филиппинского моря в поисках новых земель? — продолжает норвежский ученый. — Его подхватило течение Куросио и увлекло к Северо-Западной Америке. У берегов Аляски — Канады ветвь течения сворачивает прямо к Гавайским островам…» [12].

После второй мировой войны жители тихоокеанского побережья Северной Америки нередко находили выброшенные на берег мины японского производства, которые были установлены под водой у Японских островов. Сорванные с минрепов во время штормов, они продрейфовали с запада на восток через весь Тихий океан.

Морские историки приводят также примеры вынужденного дрейфа рыболовных джонок от Японии к берегам Северной Америки, а также к Алеутским и Гавайским островам. Дрейф лишенных управления джонок в умеренных широтах Тихого океана свидетельствует о попутных ветрах и течениях. В зависимости от различной синоптической ситуации дрейфующее суденышко может плыть к Алеутским островам или к берегам Мексики.

Подсчеты показывают, что для дрейфа примитивного суденышка от Японских островов до Северо-Западной Америки потребуется не менее 4–5 месяцев. Эти расчеты подтверждаются документально установленными дрейфами японских судов. Так, потерявшее управление «Рио-Ейн-Мару», отброшенное штормом от японских берегов, дрейфовало в открытом океане около 6 месяцев. И если добавить, что праполинезийским морякам приходилось еще преодолевать немалый отрезок пути от Индонезийских до Японских островов, то становится очевидным, что продолжительность их безостановочного плавания составит как минимум 6–7 месяцев.

Моделирование морского пути из Юго-Восточной Азии в Северо-Западную Америку попытался выполнить на джонке «Дайки» («Великий космос») интернациональный экипаж под командованием В. Краге. Вдохновителем экспедиции был известный австралийский этнограф Роберт Хейне-Гельдерн, считающий, что в формирование доколумбовых цивилизаций в Центральной Америке свою лепту внесли мореплаватели из Юго-Восточной Азии. К сожалению, джонка прошла только половину пути, из-за того что корпус суденышка сильно испортил морской червь, древоточец торедо.

Более удачливым оказался английский моряк Гарри Плетт, сумевший совершить на классической китайской джонке трансокеанское плавание в северной части Тихого океана. Отплыв из Гонконга, он закончил маршрут в Сан-Франциско.

«Полинезийцы — это американские индейцы», — говорил Хейердал, считая побережье Северо-Западной Америки необходимым логическим трамплином на пути мигрантов из Юго-Восточной Азии в Полинезию. Он приводит факты, доказывающие общность культуры и ремесел некоторых приморских племен индейцев Северо-Западной Америки и полинезийцев. Если считать необходимым трамплином побережье Северо-Западной Америки на пути предков полинезийцев из Юго-Восточной Азии в Полинезию, то становится понятным незнание полинезийцами гончарного искусства — ведь его не знали и на побережье Северо-Западной Америки вплоть до появления европейцев. Приморские индейские племена пользовались обложенной камнями земляной печью — и точно такую же видели в Полинезии. Понятно, почему не было ткацкого станка у полинезийцев — его не знали также и на побережье Северо-Западной Америки. Здесь, в Полинезии основным орудием труда был не топор, а тесло с характерной рукояткой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: