О. Рачков - Мир коллекционера

- Название:Мир коллекционера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Казахстан

- Год:1967

- Город:Алма-Ата

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

О. Рачков - Мир коллекционера краткое содержание

Этот сборник написан членами Алма–Атинского отделения Всесоюзного общества филателистов (ВОФ), объединяющего сейчас больше трехсот человек. Журналист О. Г. Рачков много лет собирает марки. О них он и рассказывает в своем очерке. Много полезного коллекционеры, особенно начинающие, почерпнут из статей инженера И. Э. Гринберга, являющегося председателем Алма–Атинского отделения ВОФ, и юриста С. М. Гинзбурга, коллекционирующего монеты, ордена и медали. Бывший финансовый работник, а ныне пенсионер И. Я. Колташев знакомит читателей с бумажными деньгами периода гражданской войны. В очерке артиста оперного театра Н. Н. Гринкевича рассказывается о воинских и нагрудных знаках различия России и других стран, о книгах, газетах и журналах старых изданий, об иконах, колоколах и других предметах старины.

Издательство надеется, что предлагаемый сборник (а подобное издание предпринимается в Казахстане впервые,) поможет нашим читателям избрать в коллекционировании наиболее правильный путь и определить «специализацию» своего собрания. Это особенно важно, так как интерес к истории, а в связи с этим и к предметам материальной культуры с каждым годом растет.

Сборник этот, рассчитанный в первую очередь на начинающих коллекционеров, содержит много интересного и познавательного также для массового читателя.

Иллюстрации к статьям сборника даны из коллекций самих авторов. Репродукции к очерку О. Г. Рачкова сделаны с экспонатов, собранных Н. Н, Гринкевичем и И. Э. Гринбергом.

Мир коллекционера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Позднейшие постановления указывают, что в гербе произошло незначительное цветовое изменение: «…На груди орла герб Московский: в червленном щите св. великомученик и победоносец Георгий на коне, поражающий дракона золотым копьем».

С печатей, монет, российского герба, со страниц Четьи–Минеи Георгий постепенно перешел в быт простого русского народа. Из поколения в поколение в устных интерпретациях передавалось сказание — «Стих о Егории храбром».

Герб города Москвы.

В Древней Руси Георгий считался защитником от воров и разбойников, покровителем Москвы и одиноких путников. Отправляющийся в дальний путь обычно произносил «егорьевский заговор»:

Едет Егорий храбрый на белом коне,

Златым венцом украшается,

Булатным копьем подпирается,

С татем ночным встречается,

Речью с ним препирается:

— Куда тать ночной идешь?

— Иду я людей убивать,

Купцов проезжих добывать.

А Егорий удал

Ему дороги не дал,

Православных обороняет,

В пути–дороге сохраняет!

Сотканная и сшитая девушкой по особому покрою «егорьева рубаха» по поверью хранила в бою от меча и вражей пули воина–защитника отечества, ушедшего на ратные подвиги.

На Руси день святого Георгия праздновался дважды : весенний Юрьев день 23 апреля и осенний — 26 ноября старого стиля. Последний праздник имел немаловажное юридическое значение, так как только после «осеннего Георгия», завершавшего все полевые работы, разрешался переход крестьян от одного помещика к другому.

Известный указ Бориса Годунова о прикреплении крестьян к земле отменил существовавшую ранее привилегию. С тех пор и пошла по Руси гулять поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

Но вернемся, однако, к утвержденному Екатериной II военному ордену св. Георгия.

Многочисленные победы русского оружия после смерти Петра: взятие Данцига и Очакова, разгром турок при Хотине, победа над шведами, уничтожение прусской армии при Кунерсдорфе и взятие Берлина в царствование Елизаветы, вторичная победа над турками при Екатерине — все это достаточно красноречиво говорило о боеспособности русской армии, о высоком воинском духе, воспитанном в офицерах и солдатах покойным императором Петром I.

Таким образом, мысль об утверждении военного ордена оказалась вполне уместной и закономерной.

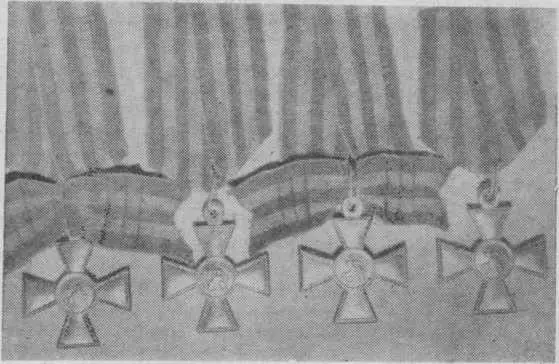

Как уже было сказано, этот орден был утвержден Екатериной II

26 ноября 1769 года. При учреждении нового ордена были определены его четыре степени. Он представлял из себя белый эмалевый крест с изображением в центре, в медальоне, св. Георгия, поражающего копьем дракона.

Знаки ордена разделялись на Большой крест (первой и второй степени) и Малый (третья и четвертая степень).

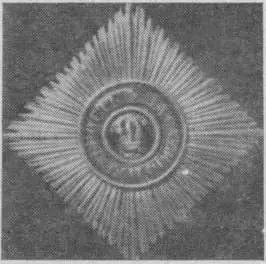

Орден СВ. Георгия III степени.

К первой и второй высшим степеням принадлежала орденская золотая ромбовидная звезда с означенным на ней орденским девизом:

«За службу и храбрость», носимая через правое плечо на широкой муаровой ленте с тремя черными и двумя желтыми полосами.

Орденом награждались офицеры за выдающиеся военные подвиги, а также за 25–летнюю выслугу лет в офицерском звании и участие как минимум в одном сражении. На флоте крест давался офицерам, совершившим не менее 18 кампаний, из которых каждая длилась не менее шести месяцев. Награждение за выслугу лет И за морские кампании отменено в 1855 году.

Звезда ордена св. Георгия.

При награждении Георгиевским крестом в какой–то мере проявлялся «демократизм», присущий характеру этого ордена, то есть беспристрастная, справедливая оценка заслуг награждаемого. Решение о пожаловании орденом представлялось на рассмотрение Георгиевской думе из наличных кавалеров, имевших право одобрить либо отклонить предложение высшего начальства о награждении данного лица.

Георгиевские кресты I, II, III и IV степени, так называемый «полный бонт».

Манифестом от 13 февраля 1807 Александр I утвердил «Знак отличия военного ордена св. Георгия для награждения солдат и унтер-офицеров», имевший в начале только одну, а с 1856 года четыре степени.

В 1878 году была учреждена носившаяся на георгиевской ленте номерная медаль «За храбрость». В 1913 году она была переименована в Георгиевскую.

Для воинских частей были введены георгиевские отличия, георгиевские знамена и трубы, а также индивидуальная награда — золотое холодное оружие с георгиевским темляком и прикрепляемым к эфесу знаком в виде миниатюрного георгиевского креста.

За всю историю этого военного ордена им было удостоено несколько русских женщин, проявивших особую храбрость и мужество. Впервые им была награждена легендарная «девица–кавалерист», офицер русской армии Надежда Андреевна Дурова, отличившаяся в войне 1812 года.

Н. А. Дурова — первая в России женщина–офицер, награжденная за бесстрашие и мужество в сражениях военным орденом.

В воспоминаниях П. С. Николаева — адъютанта Кавказского наместника князя Барятинского, опубликованных в «Историческом вестнике» за 1885 год, сообщены любопытные сведения еще о двух женщинах — георгиевских кавалерах: «Я знал в Наурской станице, — пишет П. С. Николаев, — двух баб старух, которые получили георгиевские кресты за то, что отразили нападение горцев, случившееся в отсутствие мужского населения в станице, и отразили его, предводительствуя только бабами, которые отстреливались и бросались в шашки не хуже мужчин».

Несмотря на свою внешнюю скромность, георгиевский крест был мечтой каждого офицера и солдата, бесценной реликвией, венчавшей его ратные подвиги и храбрость, его заслуги перед Родиной и народом.

«Между тем война со славою была окончена. Полки наши возвращались из–за границы…

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: ура!

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой.

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в XXX губернии и не видела, как обе столицы праздновали возвращение войск…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: