О. Рачков - Мир коллекционера

- Название:Мир коллекционера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Казахстан

- Год:1967

- Город:Алма-Ата

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

О. Рачков - Мир коллекционера краткое содержание

Этот сборник написан членами Алма–Атинского отделения Всесоюзного общества филателистов (ВОФ), объединяющего сейчас больше трехсот человек. Журналист О. Г. Рачков много лет собирает марки. О них он и рассказывает в своем очерке. Много полезного коллекционеры, особенно начинающие, почерпнут из статей инженера И. Э. Гринберга, являющегося председателем Алма–Атинского отделения ВОФ, и юриста С. М. Гинзбурга, коллекционирующего монеты, ордена и медали. Бывший финансовый работник, а ныне пенсионер И. Я. Колташев знакомит читателей с бумажными деньгами периода гражданской войны. В очерке артиста оперного театра Н. Н. Гринкевича рассказывается о воинских и нагрудных знаках различия России и других стран, о книгах, газетах и журналах старых изданий, об иконах, колоколах и других предметах старины.

Издательство надеется, что предлагаемый сборник (а подобное издание предпринимается в Казахстане впервые,) поможет нашим читателям избрать в коллекционировании наиболее правильный путь и определить «специализацию» своего собрания. Это особенно важно, так как интерес к истории, а в связи с этим и к предметам материальной культуры с каждым годом растет.

Сборник этот, рассчитанный в первую очередь на начинающих коллекционеров, содержит много интересного и познавательного также для массового читателя.

Иллюстрации к статьям сборника даны из коллекций самих авторов. Репродукции к очерку О. Г. Рачкова сделаны с экспонатов, собранных Н. Н, Гринкевичем и И. Э. Гринбергом.

Мир коллекционера - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начальные буквы этого девиза были взяты из слов, составлявших титул цесаревны : «Anna Imperatoris Petri filia» — «Анна императора Петра дочь».

Между тем в России продолжался период временщиков, придворных интриг, заговоров и переворотов.

Петра II сменила курляндская герцогиня, дочь царя Ивана, брата Петра I, Анна Иоановна. После нее на престол формально вступил представитель «Брауншвейгской фамилии», будущий шлиссельбургский узник, новорожденный Иоан Антонович при регентстве Курляндского герцога Бирона, а затем матери Анны Леопольдовны.

В 1741 году стала править вторая дочь Петра, Елизавета, увы, ни в коей мере не унаследовавшая гениальности своего отца. Тотчас по вступлении на престол Елизавета решила обеспечить престолонаследие за потомством Петра Великого. Единственным представителем петровской крови был его внук по женской линии — сын Анны и умершего в 1739 году Голштинского герцога четырнадцатилетний Карл–Петр–Ульрих. Иного выбора у Елизаветы не было. Юный герцог был приглашен в Петербург, куда прибыл в 1742 году вместе со своим воспитателем Брюммером. При объявлении его наследником Российского престола он принял православие под именем князя Петра Федоровича.

После долгих размышлений и старательных поисков для него была выбрана невеста — дочь мелковладетельного Ангальт–Цербстского принца София–Августа, после крещения ставшая Екатериной Алексеевной. В 1754 году у них родился сын Павел Петрович.

Со смертью Елизаветы на Российский престол вступил проявивший к этому времени полную неспособность к государственным делам, а также унаследованную от отца легкомысленность и несерьезность характера Петр III.

В перерывах между разгульными кутежами и игрой в солдатики он все же умудрился совершить несколько в большинстве своем нелепых реформ и нововведений— заменил прежнюю елизаветинскую гвардейскую форму прусскими образцами, освободил дворян от службы и, наконец, как верх недомыслия, объявил гвардии о непонятном и абсурдном походе на Данию.

Кроме того, являясь гроссмейстером учрежденного его отцом Голштинского ордена св. Анны, Петр III ввел его в русскую наградную систему.

Этот орден окончательно был утвержден Павлом I в 1797 году. Вводя его в число российских орденов, он утвердил знак третьей степени для награждения военных заслуг и ношения на эфесе холодного оружия. В 1829 году к этой награде был присоединен так называемый анненский темляк, то есть узкая полоса орденской ленты с кистью на конце.

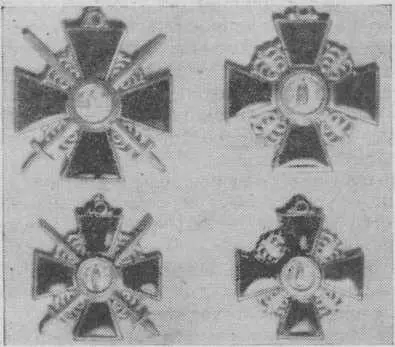

Знаки отличия ордена св. Анны IV степени для христиан (с крестом) и иноверцев (с гербом).

С 1815 года третья степень стала четвертой, ее заменил крест, также предназначавшийся для награждения военных, к которому в 1828 году был присоединен бант из орденской ленты.

Павел утвердил также знак отличия св. Анны — медаль с эмалевым крестом в центре для награждения нижних чинов русской армии за двадцатилетнюю службу в строю. С 1844 года на всех орденских знаках, предназначавшихся для награждения «иноверцев», в том числе и на ордене св. Анны, вместо изображения креста либо святого помещалось изображение Российского государственного герба.

Кресты ордена св. Анны II и III степени.

Первоначальный вид ордена св. Анны претерпел впоследствии некоторые изменения. Постепенно с него ушли алмазы и корона, красное стекло заменила эмаль. Знаки ордена состояли из золотого, покрытого красной эмалью креста с изображением фигуры святой восьмиконечной звезды и орденской красной с желтой каймой ленты.

Согласно установленному правилу, орден первой степени — крест на широкой ленте — носился через левое плечо, а звезда — на правой стороне груди. Вторая степень — крест на шее, третья степень — крест на груди, четвертая степень — на эфесе холодного оружия с анненским темляком.

Такова в общих чертах история ордена святой Анны.

Неудачное и кратковременное царствование голштинского отпрыска завершилось традиционным дворцовым переворотом, отречением от престола и загадочной, явно насильственной смертью.

Так закончился тяжелый для России период временщиков, 37–летняя дворцовая неразбериха и растерянность, коллейдоскопическое мелькание на престоле новых правителей.

Начался век Екатерины. Век Суворова и Румянцева. Эпоха блестящих побед русского оружия при Хотине, Кагуле и Чесме, под Очаковым, Фокшанах и Измаиле. На смену ушедшим «птенцам гнезда Петрова» пришло новое поколение военачальников.

МЕССИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

29 декабря 1908 года телеграфные агентства разнесли по всему земному шару страшную весть о трагической гибели Мессины.

— Ужасная катастрофа в Италии! Десятки тысяч человеческих жертв! Город — кладбище! — выкрикивали толпы охрипших газетчиков во всех городах мира.

Миллионные тиражи газет, вышедших под этими сенсационно–жуткими заголовками, мгновенно расхватывались людьми всех национальностей и рас, всех стран и континентов.

Любые события, любые личные радости и огорчения стушевались, стали ничтожно мелкими перед лицом величайшего несчастья, небывалой катастрофы, разрушившей до основания один из красивейших и оживленных городов Италии.

В центре мирового общественного внимания встала заживо погребенная под хаотическими грудами развалин Мессина с ее цветущими апельсиновыми рощами, со старинными соборами, с основанным в 1549 году университетом, со знаменитым фонтаном Посейдона работы Джовани Менторзоли — ученика великого Микеланджело.

Корреспонденты газет и журналов писали: «Катастрофа эта так ужасна, что невозможно воспринять ее воображением.

Трудно представить, был город — огромный, прекрасный город и спустя какое–нибудь мгновение — нет этого города: нет зданий, памятников, нет улиц, и, что всего ужаснее, нет населявших город людей.

Все исчезло в каком–то безумном хаосе, в грудах развалин.

Трудно вообразить этот ужас!

Для нас понятнее язык цифр, говорящих о числе погибших. Число это ужасно!

По последним сведениям количество погибших (не считая раненых) превышает 200 тысяч».

«… Ничьи уста, ничье перо не могут со всей силой нарисовать подлинную и полную картину этого невыразимого ужаса.

Вез риска преувеличения можно сказать, что еще никогда в историческую эпоху своего существования человечество не было свидетелем такого страшного разрушения.

Страшна сама по себе цифра погибших, но еще страшнее делается от мысли, что тысячи людей умирают под развалинами от голода и ужаса…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: