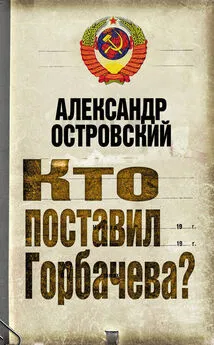

Александр Островский - Кто поставил Горбачева?

- Название:Кто поставил Горбачева?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-6994-0627-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Островский - Кто поставил Горбачева? краткое содержание

Обстоятельства прихода к власти М. Горбачева по-прежнему окутаны тайной. Кто устранил его соперников в высших политических кругах СССР? Почему Горбачеву так легко удалось одержать победу на поистине роковом для судеб нашей страны заседании Политбюро ЦК КПСС в марте 1985 года и стать Генеральным секретарем партии?

По мнению автора данной книги, все это представляет собой настоящий политический детектив, в хитро сплетениях которого предлагается разобраться самому читателю.

Кто поставил Горбачева? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Особую роль в советском «первоначальном накоплении» сыграла Великая Отечественная война.

Прежде всего этому способствовали три уровня цен (карточные, коммерческие и рыночные). «Предприимчивые» хозяйственники пускали некоторые товары, предназначенные для распределения по карточкам, в коммерческую торговлю, а то и на «черный рынок», получая от этого сотни процентов прибыли.

Важную роль в имущественном расслоении сыграл заграничный поход Красной Армии. Если мой отец, будучи офицером, привез из Германии фотоаппарат, аккордеон и набор «серебряных» ложек, то генералы везли «трофеи» машинами [79].

«Первоначальным накоплением» занимались не только хозяйственники и генералы, но и главные идеологи партии, например, П.А. Сатюков, бывший в 1949–1956 гг. ответственным секретарем, а потом заместителем главного редактора «Правды» [80], Л.Ф. Ильичев, являвшийся в 1951–1952 гг. главным редактором «Правды» [81], В. С. Кружков, возглавлявший Институт Маркса – Энгельса – Ленина, а затем Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС [82].

«За время войны и после ее окончания, – вспоминал Д.Т. Шепилов, – Сатюков, Кружков, Ильичев занимались скупкой картин и других драгоценностей. Они и им подобные превратили свои квартиры в маленькие Лувры и сделались миллионерами. Однажды академик П.Ф. Юдин, бывший некогда послом в Китае, рассказывал мне, как Ильичев, показывая ему свои картины и другие сокровища, говорил: «Имей в виду, Павел Федорович, что картины – это при любых условиях капитал. Деньги могут обесцениться. И мало ли что может случиться, а картины не обесценятся» [83].

Наблюдая зарождение этого процесса еще в 30-е годы, Л.Д. Троцкий писал: «Постоянный рост неравенства – тревожный сигнал. Группы менеджеров не будут бесконечно удовлетворяться потребительскими привилегиями. Рано или поздно они попытаются сформироваться в новый имущий класс, экспроприируя государство и становясь владельцами – акционерами трестов и концернов» [84].

Причины этого Л.Д. Троцкий видел в «неустойчивости прав бюрократии» и в «вопросе о судьбе потомства». Чтобы передать свои привилегии детям, «недостаточно быть директором треста, нужно быть пайщиком». «Превращаясь в новую буржуазию, – прогнозировал Л.Д. Троцкий, – бюрократия, следовательно, по необходимости вступит в конфликт со сталинизмом» [85].

Развитие этого процесса, по мнению Л.Д. Троцкого, должно было завершиться: или новой революцией, или полной реставрацией капитализма [86].

И действительно еще при И.В. Сталине в руководстве КПСС появляются люди, заинтересованные если не в сломе существующей экономической и политической системы, то в ее реформировании.

В ее реформировании, точнее, в расширении своего экономического и политического влияния, были заинтересованы и те финансово-промышленные круги Запада, с которыми даже в годы холодной войны продолжала сотрудничать наша страна [87].

Более того, эти круги не могли не стремиться иметь «своих людей» (если хотите – «агентов влияния») в партийном и государственном аппарате, не могли не оказывать воздействие на проводимую им внешнюю и внутреннюю политику. Причем чем ниже в партийно-советской иерархии находился тот или иной представитель советской номенклатуры, тем проще было найти путь к его сердцу. Отсюда проистекала заинтересованность иностранного капитала в децентрализации управления советской экономикой.

В конце 1951 – начале 1952 г. в Советском Союзе прошла так называемая «экономическая дискуссия», в ходе которой, «начальник управления Министерства финансов СССР В.И. Переслегин предложил провести широкомасштабную экономическую реформу, заключающуюся в переводе на хозрасчет всех хозяйственных структур – от завода до главков и министерств» [88].

«В январе 1953 года, – пишет бывший сотрудник аппарата ЦК КПСС К. Брутенц, – Госплан, Министерство финансов и еще три ведомства после соответствующего зондажа или даже по инициативе Сталина направили ему записку. В ней говорилось, что период восстановления народного хозяйства подошел к концу и жесткое централизованное государственное регулирование начинает тормозить развитие производительных сил». И далее: «Необходимо: сократить номенклатуру продукции, включаемой в план, который утверждается правительством и Верховным Советом; сократить номенклатуру продукции, распределяемой государством по плану снабжения, цены на которую устанавливаются им; дать возможность действовать закону стоимости в «преобразованном виде», а рынку играть определенную роль; предоставить большую свободу экономической деятельности министерствам, предприятиям, а также республикам». Резолюция И.В. Сталина гласила: « Я – за. Но – не время» [89].

Незавершенная перестройка

5 марта 1953 г., вскоре после того, как И.В. Сталин написал эту резолюцию, его не стало. Бросается в глаза, что это произошло вскоре после инаугурации нового американского президента Д. Эйзенхауэра.

Имеющиеся данные позволяют утверждать, что ближайшие соратники вождя если не убрали его (есть и такая версия) [90], то помогли ему отправиться в иной мир [91]. В результате у власти оказался триумвират: Л. П. Берия возглавил госбезопасность, Г.М. Маленков Совет Министров СССР, Н.С. Хрущев – ЦК КПСС [92].

М.С. Горбачев утверждает, что при разработке программы перестройки он использовал идеи и первого, и второго, и третьего [93].

«Программа Маленкова» нам неизвестна. Известно лишь, что в 1953 г. на заседании Верховного Совета СССР он поднял вопрос о необходимости сокращения производства тяжелой промышленности (группа А) и расширения производства товаров массового потребления (группа Б), а также об ослаблении эксплуатации деревни [94].

Что касается Л.П. Берии, то он предлагал: а) отказаться от политики «холодной войны» и в качестве первого шага на этом пути согласиться на объединение Германии [95], б) ослабить карательные, репрессивные меры (амнистия, запрещение применения к арестованным «мер принуждения и физического насилия», ограничение прав Особого совещания, передача ГУЛАГа Министерству юстиции, реабилитация невинно пострадавших) [96], в) ликвидировать «партийное начало в руководстве страной», т. е. произвести разделение власти между партией и советами, передать реальную власть советам и сохранить за партией только идеологические функции [97], г) ввести «полный суверенитет» союзных республик [98](«назначать руководителями национальных республик представителей коренной национальности» [99], перевести делопроизводство в республиках на национальные языки [100], «создать национальные армейские части» [101]); д) не распуская колхозы и совхозы, открыть возможность для развития хозяйств фермерского типа, предоставив им возможность на практике демонстрировать свои преимущества [102]; е) упразднить паспортные ограничения, касавшиеся сельских жителей [103].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: