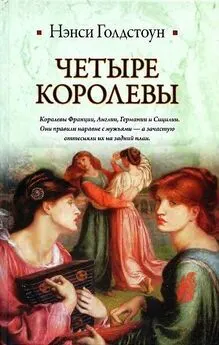

Нэнси Голдстоун - Четыре королевы

- Название:Четыре королевы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Астрель

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-063124-7 («Изд-во АСТ»), ISBN 978-5-271-31934-1 ( «Изд-во Астрель»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нэнси Голдстоун - Четыре королевы краткое содержание

Нэнси Голдстоун — известный американский историк, специалист по европейскому Средневековью. Ее книги удостоены целого ряда престижных профессиональных премий.

XIII век. Эпоха расцвета рыцарства и Крестовых походов Людовика Святого, борьбы феодалов с монархами и изощренных интриг папского двора. Эпоха четырех красавиц, ставших самыми знаменитыми женщинами своего времени. Маргарита, Элеонора, Санча и Беатрис. Дочери графа Прованского, вышедшие замуж за блестящих европейских монархов, но не пожелавшие вечно оставаться в тени венценосных супругов. Королева Франции, королева Англии, королева Германии и королева Сицилии. Они правили наравне с мужьями — а зачастую и оттесняли их на задний план. Они рисковали и воевали, заключали опасные политические союзы и одинаково свободно чувствовали себя на поэтических турнирах трубадуров и за столом переговоров. Эти легендарные женщины и их время оживают на страницах увлекательной книги Нэнси Голдстоун!

Это исследование читается как великолепный исторический роман!

Аманда Формен

Незабываемое, полное изящных деталей историческое полотно!

«Entertainment Weekly»

Четыре королевы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

110

Амьен — город в северной Франции, в 120 км от Парижа, в долине реки Соммы, столица провинции Пикардия. Название самого города происходит от одного из важнейших галльских племен — амбианов. Считается, что именно у ворот Амьена поделился своим плащом с нищим святой Мартин. В Амьене расположен собор Богоматери, самый высокий (42,3 м) и большой (около 200 000 м 2) готический собор Франции. (Прим. перев.).

111

Мелкие землевладельцы, обладающие дворянским титулом. (Прим. ред.).

112

Ившем (Evesham) — городок в графстве Вустер (Worchester), примечательный лишь тем, что в ием располагалось аббатство св. Марии и св. Эджвина, окруженное стеной с башней. В этом аббатстве Мопфор и его лорды провели ночь и около восьми утра выехали оттуда, намереваясь встретить врага в поле. Чтобы подчеркнуть сходство с крестоносцами, сторонники Монфора нашили на свои котты белые кресты. Они были уверены, что бог за них, помня недавнюю победоносную битву при Льюэсе, когда численное превосходство не помогло врагу. Однако в момент, когда они готовились выехать, разразилась гроза, были и другие недобрые предзнаменования. Гроза быстро прошла, но один из рыцарей Симона обратился к нему с такими словами: «Милорд, мы только что проделали быстрый марш, не спали и не ели трое суток. И мы, и наши лошади на пределе сил. Не лучше ли нам укрыться в церкви и башне, они крепки, и их можно защищать, пока ваше войско восстановит силы и подойдут подкрепления?» — «Нет, друг мой, нет, — резко ответил ему граф Симон, — рыцарям надлежит быть на поле боя. В церкви пусть сидят священники». Войско стало выезжать из ворот. Передовым отрядом командовал сэр Гай Беллиол; проезжая под аркой, он не успел наклонить свой стяг, и древко разлетелось на куски. Тогда граф воскликнул: «Господи, помоги нам!» Этот эпизод, записанный монахом-хронистом, очень хорошо отражает характер Симона. Точно так же вел себя в боях его знаменитый отец.

К северу от Ившема тянется гряда холмов, на одном из них Эдуард расположил свой отряд слева, а граф Глостер — справа. Их войско имело свой отличительный знак — красный крест. Соотношение королевских и мятежных сил оценивают как 10 000 к 5 000. Цифры слишком круглые, чтобы быть точными, но перевес несомненно был большой. У Монфора осталась единственная возможность — построить людей клином и идти на прорыв. Поначалу ему везло, но тут валлийские пехотинцы, присланные Ллсвелином, предпочли дезертировать. Фланги королевского войска сомкнулись вокруг Монфора. Помня о позоре поражения под Люэсом, королевские бойцы сражались ожесточенно, и хотя кто-то из баронов пробовал сдаться, не было и речи о том, чтобы брать их в плен за выкуп, как это обычно делалось. Большинство мятежников было перебито. Эту схватку называют «кровопролитием, беспрецедентным со времен Завоевания». Сын Монфора, Анри, был убит, сам граф потерял копя и погиб, сражаясь пешим. Что касается короля Генриха, то его заставили надеть не только шлем, по и боевую одежду монфоровских цветов (белую с красным), так что его гибель от руки своих же сторонников была почти гарантирована. Спас его Роджер Либурн, мятежник, в последний момент решивший встать на другую сторону. (Прим. перев.).

113

Альфонс X Кастильский (1221–1284), прозванный Мудрым (Alfonso el Sabio) — король Кастилии и Леона (1252–1284), король римлян (1257–1273). На последний титул у него было больше прав, чем у Ричарда Корнуэлла, так как он был мужем Елизаветы Швабской, отец которой, Филипп Швабский, в свое время был избран королем римлян (1198–1208). Альфонс X воевал сравнительно немного, обладал всесторонним образованием, для него в Толедо работало множество ученых и переводчиков — евреев, христиан и мусульман, специалистов в области законоведения, астрономии, истории и т. п. Особенно прославился король «Книгой игр», подробно разбирающей, в частности, теорию и практику игр в шахматы и карты. (Прим. перев.).

114

Эта битва описана много лет спустя после события, при том по-латыни, монахом, то есть не специалистом в военном деле. Поэтому в переводном виде описание представляется отчасти загадочным. Тяжелый пластинчатый доспех, который так популярен у авторов фильмов на средневековую тематику, только-только входил в употребление, его изображения на миниатюрах и могильных плитах рыцарей того времени отсутствуют. Защитный доспех того времени состоял из длинной кольчуги, дополняемой кольчужными же чулками, рукавицами, а также канюшоном-хаубергом, поверх которого надевали шлем. Кольчуга надевалась поверх кожаного или стеганого «поддоспешника», напоминающего куртку с узкими рукавами. Чтобы защитить дополнительно руки до локтя, ноги до колеи, иногда также плечи и локти, поверх кольчуги надевались металлические щитки, изогнутые по форме тела и закрепленные ремнями. Однако подмышка оставалась почти незащищенной при любой конструкции доспеха — иначе воины не могли бы свободно двигать рукой. В условиях боевого взаимодействия, когда удары сыпались со всех сторон, а копи не стояли спокойно на месте, попасть мечом в эту точку быстро движущемуся человеку, разумеется, было очень затруднительно — даже одному человеку, не говоря уж о целом отряде опытных бойцов. Ну а чтобы, действуя кинжалом, нанести смертельную рану в подмышку, требовалось приблизиться на копе к врагу вплотную, обхватить его одной рукой и нанести прицельный удар другой, протыкая кольчуг или плотную ткань (кожу)… Поэтому можно предположить, что французские пехотинцы, атаковавшие вперемешку с конницей, орудовали не кинжалами, а длинномерным оружием типа алебард (с широким обоюдоострым лезвием наподобие кинжала). Таким оружием можно было наносить удары по ногам, лишая противников равновесия, чтобы те падали наземь. А поскольку подняться в тяжелом доспехе на ноги или избавиться от него самостоятельно трудно, человека уже было намного проще зарубить мечом или при желании заколоть в подмышку. (Прим. перев.).

115

Очень характерное замечание: воздух портится не от того, что всюду лежат гниющие отбросы, а по божьей воле. Возможности средневековой европейской медицины были чрезвычайно ограничены. Порой читать о «подвигах» тогдашних врачей становится страшно: они могли лечить колотую рану, смазывая ее яичным белком (немытыми руками!), а ревматизм — холодными ваннами. Диагностика заболеваний основывалась на чисто внешних вторичных признаках: например, лихорадка, вызванная множеством причин, всегда лечилась одними и теми же приемами. В качестве лекарств применялись порой минералы и предметы, наделенные лишь магическими свойствами в воображении людей, а реальные знания деревенских знахарок «учеными» врачами не слишком уважались. Религия запрещала исследование человеческих тел, вообще любые эксперименты. Свод знаний арабских врачей, основанный на наблюдениях и опыте, был практически недоступен. Распространение болезней приписывалось плохой воде, климату, божьему гневу и т. п., а о передаче заразы от человека к человеку не догадывались вплоть до великой чумы 1348 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Лысак - Снежная Королева: Шлейф Снежной Королевы. Бой Снежной Королевы. Тень Снежной Королевы [сборник : litres]](/books/1068646/sergej-lysak-snezhnaya-koroleva-shlejf-snezhnoj-korol.webp)

![Астрид Шольте - Четыре мертвые королевы [litres]](/books/1081342/astrid-sholte-chetyre-mertvye-korolevy-litres.webp)