Роман Светлов - Великие сражения Востока

- Название:Великие сражения Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Точиновc70017a3-d89c-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-34988-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Светлов - Великие сражения Востока краткое содержание

Военная история Востока известна гораздо хуже европейской (во всяком случае, массовой аудитории), хотя по своим масштабам, ожесточенности, вкладу в развитие военного искусства и влиянию на мировую историю многие азиатские сражения превосходят самые знаменитые битвы средневековой Европы – Гастингс и Баннокберн, Креси и Азенкур меркнут по сравнению с войнами арабо-мусульманского мира, Золотой Орды, Индии, Китая или Японии.

Новая книга проекта «Войны мечей» посвящена величайшим сражениям Востока за полторы тысячи лет – от грандиозных битв эпохи Троецарствия до завоевания Индии Великими Моголами, от легендарных походов Чингисхана до разгрома японского флота первыми корейскими «броненосцами» (1592 г.), от беспощадной схватки Тамерлана с Тохтамышем до становления сегуната Токугава.

Великие сражения Востока - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Войны в империи Моголов в XVII веке

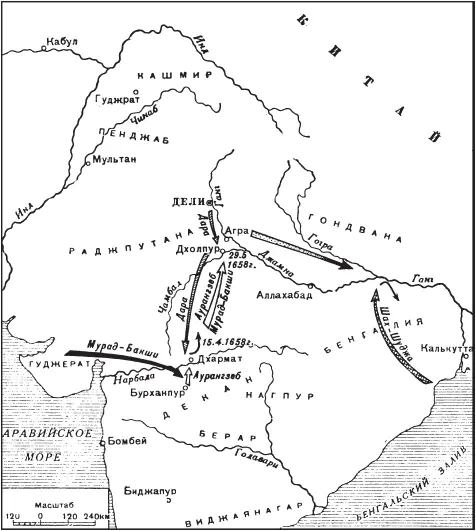

Аурангзеб заручился расположением провинций Голконда и Биджапур, чтобы не иметь осложнений в тылу, когда он отправится в поход. К февралю его приготовления были завершены; в конце зимы он покинул свою столицу, город Аурангабад. После месячной стоянки в Бурханпуре Аурангзеб пересек Нармаду и достиг Дипалпура, где соединился с силами Мурада. Оттуда оба принца проследовали в Дхармат, в 14 милях к юго-западу от Удджайна.

Узнав о том, что принцы самовольно оставили свои уделы в Декане и Гуджарате, Дара Шикох послал армию под руководством махараджи Джасванта Сингха и Касим-хана, чтобы заставить их вернуться обратно. Не следует забывать, что Дара считался официальным, законным властителем империи и поэтому имел номинальную власть над всеми остальными удельными царями, в том числе и над своими братьями. Двойное руководство отправленной им армии не лучшим образом сказалось на ее дисциплине и слаженности. Исход сражения, состоявшегося 15 апреля 1658 года, был в принципе предрешен заранее. Сингх и Касим-хан не смогли заставить объединившихся братьев отойти назад и при этом понесли тяжелые потери. Многие мусульманские офицеры перешли на сторону восставших.

ПОЛКОВОДЦЫ

Мухи-ад-дин Мухаммед Аурангзеб , фактически осуществлявший руководство в битве при Самугархе, родился 3 ноября 1618 года. Во время бунта своего отца Аурангзебу пришлось перенести тяжелые испытания: вместе со старшим братом Дарой он оказался в заложниках у деда, пока Шах-Джахан не подчинился Джахангиру и не получил от него прощение. Из-за этих и других переживаний его регулярное образование началось только тогда, когда ему исполнилось10 лет. Аурангзеб отличался прилежностью в учебе, прекрасно разбирался в Коране и хадисах, овладел арабским, персидским, турецким языками, а также хинди, с рвением занимался теологией, однако не испытывал большого тяготения к искусству.

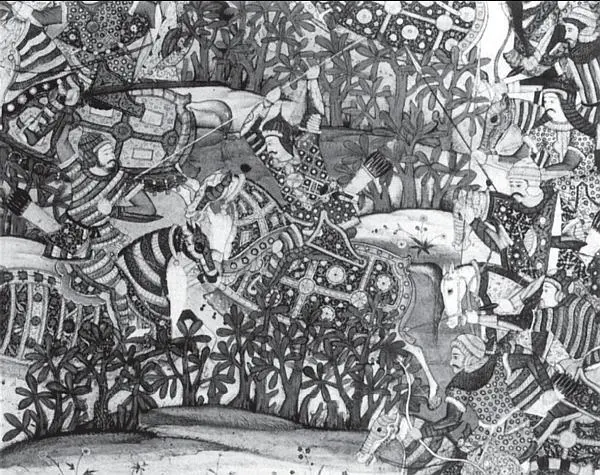

Победа Кутб аль-Дин-хана в битве при Гуджарате. Рисунок из «Акбар-намэ», 1590 год

Параллельно общекультурному шло и его военное образование. Аурангзеб имел большие склонности к военному делу и сумел стать прекрасным воином. В 1636 году отец назначил его правителем Декана (Дакхина), которым он правил с 1636 по 1644 год. С молодых лет Аурангзеб получил репутацию хорошего солдата, администратора и дипломата. В феврале 1645 года он был поставлен властителем Гуджарата, которым правил вплоть до 1647 года, когда ему поручили провести экспедицию в Балх (Средняя Азия). Увы, несмотря на свои превосходные полководческие способности, Аурангзеб не смог занять область за Сырдарьей, поэтому его отозвали ко двору, но потом отдали ему в подчинение Мультан, которым он правил с 1648 по 1652 год. Находясь здесь, он пытался овладеть Кандагаром, но обе его осады этой крепости (в 1649 и 1652 годах) оказались безуспешны. Шах-Джахан был рассержен и потому в 1652 году вновь перевел сына в Декан, которым тот и управлял до 1658 года, когда в империи начались внутренние распри, в итоге приведшие к его воцарению на троне моголов. В Декане Аурангзеб почти сумел подчинить себе царства Голконду и Биджапур, после чего пришло известие о болезни Шах-Джахана.

В частной жизни Аурангзеб вел себя почти безукоризненно. Он был очень трудолюбив, методичен, требователен к себе, аскетичен в своих привычках, любил чтение. Будучи очень набожным человеком, молился, как полагалось, по пять раз в день, непременно посещал мечеть, соблюдал рамадан и т. п. Физически он был силен, а также смел, вынослив, хладнокровен – посреди битвы мог сойти с коня, чтобы сотворить намаз. Хороший стратег и тактик, Аурангзеб всегда знал, как сыграть на слабостях и ошибках соперника. Однако он являлся фанатично верующим мусульманином суннитского толка, при нем процветала религиозная нетерпимость, что не способствовало единству поданных.

Артиллерия Моголов бомбардирует форт Рантамбхор. Миниатюра из «Акбар-намэ», 1590 год

Что касается Дары Шикоха , то наследный принц имел куда более мягкий характер; нет сомнений, что его правление было бы более гуманным, однако позволило ли бы это сохранить единство обширной державы – сейчас сказать трудно.

Несомненно, Дара был смелым человеком, однако во время сражения он совершил несколько непоправимых ошибок, что ставит под сомнение его полководческие способности. Хуже того, он потерял контроль над армией, в результате чего успехи, которые одерживали некоторые его корпуса, так и не стали прологом к общей победе.

ОСОБЕННОСТИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОГО ДЕЛА

За время, прошедшее после сражения при Кханве, вооруженные силы Великих Моголов претерпели значительную эволюцию. Прежде всего в них были включены местные войска, в том числе и кавалерия раджпутов. Эти «туземные» части составляли примерно 50% всей армии. Вторая половина могольских войск являлась наемной. Ее комплектовали эмиры – фактически вожди наемных отрядов. Здесь можно было встретить самые разные подразделения – среднеазиатскую и афганскую конницу (как легкую, так и латную), персов и турок, служивших в пеших частях (мушкетеры), и даже европейцев, обслуживавших значительные артиллерийские парки.

Битва у Сарната. Миниатюра из «Акбар-намэ». Боевые кони закованы в броню, всадник с копьем в центре облачен в ламеллярный доспех, наручи и сложносоставные поножи, закрывающие всю ногу и не сковывающие движения

Развитию артиллерии уделялось особое внимание. Ко времени Аурангзеба в Индии знали уже три рода полевой артиллерии. Первый – тяжелые орудия достаточно больших калибров, которые располагались во время сражения на основной огневой позиции. Второй – «стремянная» артиллерия, орудия малых калибров, установленные на специальных тележках, которая сопровождала кавалерийские отряды, а в сражениях использовалась подобно конной артиллерии европейских армий рубежа XVIII–XIX столетий. Третий – орудия переходного типа (калибр не более двух мушкетных), которые перевозились на верблюдах.

Хотя мушкет становился главным стрелковым оружием пехоты, легкая конница по-прежнему пользовалась луком, ценившимся прежде всего из-за большей скорострельности. Лучник мог прицельно выпустить несколько стрел, пока мушкетер перезаряжал свое оружие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: