Сергей Яров - Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей

- Название:Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04807-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Яров - Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей краткое содержание

В пособии рассмотрены основные события жизни российского общества в советское время и в постперестроечные годы. Содержание и структура пособия облегчают быстрое усвоение материала. При составлении пособия использованы новейшие достижения историографии, оно содержит богатый статистический материал. Освещается ряд сюжетов (уровень жизни, социальные и демографические характеристики, положение армии), редко рассматриваемых в учебной литературе. Книга предназначена для школьников, студентов и всех интересующихся отечественной историей. Автор — доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена и Европейского Университета в Санкт-Петербурге.

Россия в 1917-2000 гг. Книга для всех, интересующихся отечественной историей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

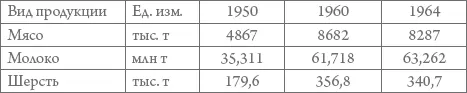

Таблица 34

Производство важнейших видов животноводческой продукции в 1950–1964 гг.

2.3. Транспорт

В 1953–1964 гг. изменяются качественные характеристики транспорта. Массовое использование легковых автомашин (их производство увеличилось с 64,554 тыс. в 1950 г. до 185,159 тыс. в 1964 г.) и резкое увеличение пассажиропотоков на авиационном транспорте — характерные приметы данного периода.

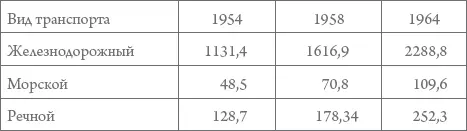

Таблица 35

Пассажирские перевозки в 1954–1964 гг. (млн человек)

С середины 1950-х гг. началась замена паровозов тепловозами и электрификация железных дорог.

Таблица 36

Грузовые перевозки в 1954–1964 гг. (млн т)

К 1960 г. на электровозную и тепловозную тягу было переведено 43,2 % железнодорожного парка страны.

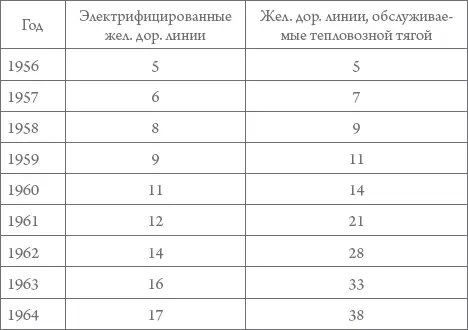

Таблица 37

Внедрение электровозной и тепловозной тяги на железнодорожном транспорте (в % к общей эксплуатационной длине)

Общество

1. Демографические и социальные характеристики

Демографическим характеристикам 1953–1964 гг. была присуща большая стабильность и предсказуемость, чем в предшествующие периоды.

Таблица 38

Численность населения СССР в 1954–1964 гг. (тыс. человек)

Снижение рождаемости стало отличительной особенностью 1950-х и начала 1960-х гг. Наиболее существенное падение рождаемости наблюдалось в 1961–1964 гг., вследствие чего к середине 1960-х гг. снизились темпы естественного прироста населения. Ряд статистиков, в частности Б.Ц. Урланис, объясняет это последствиями войны (нехваткой молодых мужчин и увеличением числа женщин, занятых на производстве) и урбанизации страны.

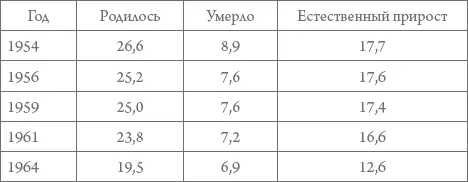

Таблица 39

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения (на 1000 человек)

Самый высокий естественный прирост — 18,1 на 1000 человек — зафиксирован в 1958 г., после чего началось его не уклонное снижение. Несомненное достижение «хрущевского» периода — уменьшение смертности детей в возрасте до 1 года в 1954–1964 гг. с 68,2 до 28,8 на 1000 человек. Следует также отметить и значительное повышение к 1955–1956 гг. по сравнению с периодом 1938–1939 гг. средней продолжительности жизни — более чем на 20 лет. Она составила в середине 1950-х гг. 67 лет (у мужчин — 63 года, у женщин — 69 лет).

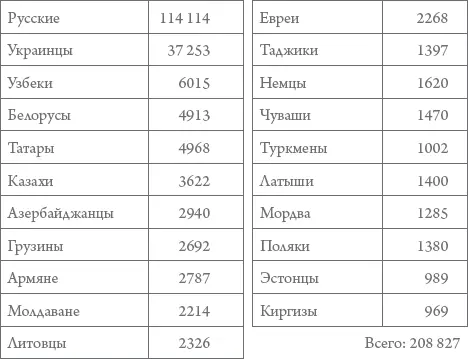

По сравнению с 1930-ми гг. увеличилось число проживающих в СССР поляков и украинцев. Это связано с присоединением в 1939 г. к СССР части польской территории. Белоруссия, чьи границы тоже увеличились в 1939 г., не испытала, однако, демографического взрыва. Прирост численности белорусов, как и мордвы, в это время — один из самых низких. (См. таблицу 40.)

По переписи 1959 г., грамотными являлись 98,5 % населения СССР (99,3 % мужчин, 97,8 % женщин, 98,7 % горожан, 98,2 % сельских жителей). 58,7 млн человек имели высшее и среднее (полное и неполное) образование.

Таблица 40

Национальный состав населения СССР по переписи 1959 г. (тыс. человек)

В 1960 г. по сравнению с 1950 г. увеличился уровень занятости общественном хозяйстве СССР — он выражался соотношением на 100 занятых 156 незанятых (в 1950 г. 100: 165). В 1959 г. рабочие составляли 50,2 % населения страны, служащие — 18,1 %, колхозное крестьянство и кооперативные кустари — 31,4 %, крестьяне-единоличники и некооперированные кустари — 0,3 %. В 1960 г. по сравнению с 1940 г. возрос удельный вес среди населения, занятого в народном хозяйстве, лиц работающих в промышленности и транспорте (с 23 до 32 %), в здравоохранении, просвещении, науке и культуре — с 6 до 11 %. Резко сократилось количество работников в сельском и лесном хозяйстве — с 54 до 39 %). За это время уменьшилось число лиц, занятых в отраслях материального производства (с 88,3 до 83,2 %).

2. Уровень жизни

От первых хрущевских нововведений прежде всего выиграли крестьяне. Повышение закупочных цен в 1953 г. позволило существенно увеличить их доходы. Но это же и замедлило темпы снижения государственных розничных цен, что в первую очередь сказалось на бюджетах горожан. Во второй половине 1950-х гг. произошла стабилизация цен. В 1960-х гг. началось медленное и неуклонное (скорее относительное, чем абсолютное) их повышение.

Индекс государственных розничных цен на все товары составил в 1960 г. 139 % (к уровню 1940 г.), на продукты питания — 126, непродовольственные товары — 130. Это явилось несомненным достижением, так как темпы роста зарплаты в те годы были намного выше. В 1955 г. средняя зарплата в народном хозяйстве составляла 715 рублей, в 1960 г. — 806. Рабочие получали в 1960 г. 899 рублей, инженерно-технические работники — 1357, служащие — 738, крестьяне — 552, транспортники — 870, связисты — 627, строители — 930, продавцы — 589, врачи — 589, учителя — 723, ученые — 1100, служащие аппарата государственного управления — 864. С 1960-х гг. несколько изменились прежние пропорции в оценках труда. Учителя и врачи постепенно оказывались среди низкооплачиваемых слоев общества, более быстрыми темпами росла зарплата рабочих. Высокий средний уровень заработков инженерно-технических работников в основном достигался за счет больших окладов администрации предприятий. Жалованье же многих рядовых инженеров было скромным.

Уровень потребления в 1960 г. резко возрос по сравнению с 1950 г. В среднем 1 человек потреблял в 1960 г. 39,5 кг мяса и мясопродуктов, 240 кг молока и молокопродуктов, 118 штук куриных яиц, 9,9 кг рыбы и рыбопродуктов, 70 кг овощей, 22 кг фруктов и ягод, 164 кг хлеба. Вместе с тем начало 1960-х гг. ознаменовалось ухудшением условий жизни населения. Впервые за много лет в июне 1962 г. было официально объявлено о повышении розничных цен на мясо и масло — на 25–30 %. Ряд продуктов исчез из продажи или перешел в разряд дефицитных. Резко понизилось их качество (особенно хлеба) за счет включения суррогатных добавок. Вследствие частых неурожаев, а также ограничений личного подсобного хозяйства в начале 1960-х гг. понизились и доходы крестьян.

Рост цен (скрытый и явный) в меньшей степени коснулся непродовольственных товаров. Обеспеченность ими населения в целом возросла в 1960–1965 гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: