Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Название:«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты культуры

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93273-333-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Флёров - «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность краткое содержание

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2011. — 264 с.

Термин «город» утвердился в археолого-исторической литературе при описании некоторых городищ Хазарского каганата. Насколько он обоснован материалами раскопок? B. C. Флёров приходит к отрицательному ответу: в Хазарском каганате городов не было.

Решение проблемы автор нашёл в строгом рассмотрении археологического материала памятников каганата, претендующих на статус города. В общем виде программа исследований сформулирована так — город или что-то иное. Для Хазарии она может выполняться на основе планов поселений, типов построек, размеров фортификационных сооружений, наличия ремесленного производства.

В книге исследуются также социально-экономические вопросы: о кочевании, развитии экономики, феодализме, степени централизации в каганате.

«Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая реальность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Противоречие данных археологии и письменных источников, о котором пишет Г. Е. Афанасьев, мнимое. И те и другие содержат принципиально разную, в большинстве не сопоставимую информацию, но в равной степени не дают полной картины внутренней жизни в Хазарии и всех её изменений. Основная проблема даже не в этом: мы лишены третьей составляющей — исторической информации, которая могла содержаться в хазарских летописях, намек на существование которых есть в письме кагана Иосифа. Наше представление о каганате было бы совершенно иным, если бы его археологическую карту и карту, реконструируемую по письменным источникам, удалось бы наложить на канву событий и дат. Прибегну ещё раз к уже использованному приёму: попробуем представить, в каком положении оказались бы слависты — историки и археологи, не располагая погодовым летописанием, но имея в распоряжении сведения тех же арабо-персидских географов, ни один из которых не был на Руси и даже на её границах, и данными археологии. Сколь же много могло бы в таких моделируемых мною условиях быть найдено «противоречий» между весьма невыразительной (в сравнении с хазарской) славянской археологией и восточными географами.

В методическом плане прямое сопоставление двух видов источников, какое предлагает Г. Е. Афанасьев, вряд ли допустимо. Тем более если принять во внимание несравнимость регионов по археологической изученности — относительно хорошо исследованный Нижний Дон и почти ещё не изученную дельту Волги.

Обращение к статье Г. Е. Афанасьева даёт мне повод кратко сформулировать собственное на данный момент суждение о городище Самосделка и его идентификации с Итилем.

1. Письмо кагана (царя) Иосифа и множество других письменных источников не позволяют сомневаться в громадном значении низовий Волги, включая её дельту, в жизни каганата, несмотря даже на далеко не лучшие природные условия дельты (ср. с бассейном Дона). Отбросить эту письменную традицию невозможно. 2. Из этого следует, что отрицать существование или недооценивать расположенный в дельте Волги центр каганата, политический и административный (не географический), нет ни малейших оснований. 3. Нахождение минимум двух самых значительных крепостей на второй крупной речной артерии каганата — Нижнем Дону никак не противоречит указанному местоположению Итиля. Оно лишь указывает на значение нижнедонского региона и на неспокойную здесь внутреннюю политическую обстановку . 4. Что касается конкретно городища Самосделка, то при совершенно недостаточной, если не сказать почти полной неизученности его нижних напластований в равной степени невозможно как отрицать нахождение Итиля на этом месте, так и утверждать. Столь масштабные многослойные памятники, повторю, исследуются десятилетиями. Остаётся набраться терпения.

Хумара

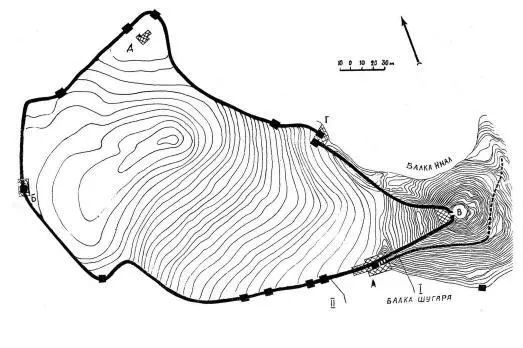

Парадокс. В то время как ненайденный (или только что найденный?) Итиль почти непрерывно обсуждается историками и археологами, памятник прекрасной сохранности — Хумаринское городище — вспоминают довольно редко (рис. 20). По размерам каменной крепости (площадь 40 га, периметр более 2 км) с ним ни в какое сравнение не идут кирпичные Саркел и Семикаракоры, каменные Маяцкое, Верхне-Ольшанское или Верхне-Салтовское укрепления. На фоне Хумары последние выглядят крохотными. Крепостные стены Хумары (рис. 21–23) имеют не менее 14 башен, не считая мощной башни-цитадели (Биджиев Х. Х. 1983, 1984; Димитров Дм. Ил. 1987. С. 136–142).

По масштабам строительства Хумара сопоставима с большими крепостями Болгарии и лишь немного уступает каменной крепости Плиски.

Можно было бы рассмотреть вопрос о Хумаре как городе, но этому препятствует практически полная неизученность его внутреннего пространства. Нет ни малейших данных о вероятных остатках солидных построек, хотя, возможно, владетель крепости жил в башне-цитадели, а немногие раскопанные постройки к городским не причислишь.

Х. Х. Биджиев вскрыл на городище несколько самых обычных для салтово-маяцкой культуры жилищ: шесть юртообразных, две полуземлянки, фрагменты турлучных. Кроме того, четыре каменных разной сохранности. По их расположению видно, что уличная планировка либо иная система здесь не применялась (Биджиев Х. Х. 1983, Рис. 2, 30). Очертания же самой крепости повторяют границы плато, на котором она возведена.

Принадлежность крепости Хазарскому каганату более чем жилища доказывает керамика салтово-маяцкого облика (Там же, рис. 43, 44), в том числе котлы с внутренними ушками. Нельзя не обратить внимание на сходство Хумары с Правобережным Цимлянским городищем. Конфигурация обоих определена местными условиями. Обе крепости снабжены прямоугольными башнями. Цимлянская уступает Хумаре только размерами.

Илл. 20. Хумара, городище (по: Биджиев Х. Х. 1983)

Несколько противоречиво определял Хумару A. B. Гадло, сам принимавший участие в раскопках городища. На фоне массы салтово-маяцких селищ Северного Кавказа он выделял «большие города », к которым наряду с Тмутараканью и Фанагорией отнес «крепость на Хумаринском городище», а также «крепость» Семикаракорское городище. Из всего контекста следует, что Хумару и Семикаракоры он всё-таки считал крепостями , иначе он не ввел бы по отношению к ним этот термин. Крепостью он назвал и Саркел (Гадло A. B. 1979– С. 204, 207). Другие авторы вопрос о городском статусе Хумары не поднимали, в том числе и Х. Х. Биджиев.

Крепость Хумара была, судя по географическому положению, крупнейшим форпостом каганата в Центральном Предкавказье. В настоящее время раскопки Хумаринского городища продолжает У. Ю. Кочкаров, но информация о их результатах ещё не публиковалась.

Илл. 21. Хумара. Стык стены и башни.

На переднем плане В. Е. Флёрова-Нахапетян, 1986 г.

Илл. 22. Хумара. Раскопанные участки стен разрушаются. Фото В. С. Флёрова, 1986 г.

Илл. 23. Хумара. Тип кладки крепостных стен. Фото В. С. Флёрова, 1986 г .

Объёмы фортификационного строительства в Хазарии

Рассмотренная выше каменная Хумаринская крепость по своим размерам единственная крупная в Хазарском каганате. В связи с темой «города или крепости», во-первых, и прежде чем перейти к памятникам иного рода, очень кратко об одной проблеме, имеющей к ней прямое отношение. Хорошая по сравнению с другими белокаменными крепостями бассейна Дона сохранность Маяцкой крепости особенно заставляет обратить внимание на общие объёмы белокаменного строительства в этом обширном регионе Хазарского каганата (в ходе раскопок была возможность буквально зрительно представить вид и миниатюрные размеры Маяцкой крепости). Обсчитать кубатуру вытесанных для донских крепостей блоков задача не сложная и выполнимая, но и без этого виден буквально мизерный объём пошедшего на их сооружение «камня». Его попросту непозволительно сравнивать с громадными массами тёсаного камня, вырабатывавшегося в каменоломнях соседней Византии, где из него воздвигали не только фортификационные сооружения, но и храмы, общественные здания, дворцы, жилые дома. Вторично шел в дело материал построек предшествующих веков. О постройках из ломаного камня я уже и не говорю. Возьмём даже не всю Византию, но города Таврии, Херсонес прежде всего. Во-вторых, для крепостей Хазарии использовался непрочный и лёгкий в обработке белый известняк, лишь гораздо реже ракушечник, песчаник или другие более плотные породы строительного камня. Широкое применение ломаного, дополнительно не обработанного ракушечника и песчаника зафиксировано только в Правобережной Цимлянской крепости, где плиты из этих пород использовались в основании стен и башен. В-третьих, сами блоки были невелики. Наиболее крупные вполне могли поднять два-три человека. Большинство же маяцких блоков мог поднимать один человек (Афанасьев Г. Е. 1984. С. 30, рис. 3). Немногим крупнее блоки Верхне-Салтовской и Правобережной Цимлянской крепостей. Самый большой правобережный блок достигал в длину 1 м, и поднять его могли три-пять человек. Длина большинства правобережных блоков ограничивалась 60–80 см.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: