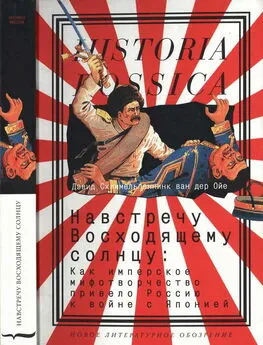

Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе - Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией

- Название:Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2009

- Город:М.

- ISBN:978-5-86793-709-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе - Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией краткое содержание

Книга канадского историка Дэвида Схиммельпеннинка ван дер Ойе описывает вклад имперского воображения в политику дальневосточной экспансии России в первое десятилетие правления Николая II. Опираясь на массив разнородных источников — травелоги, дневники, мемуаристику, дипломатическую корреспонденцию, — автор показывает, как символическая география, геополитические представления и культурные мифы о Китае, Японии, Корее влияли на принятие конкретных решений, усиливавших присутствие России на Тихоокеанском побережье. Русское «восточничество» и страх «желтой опасности», «конквистадорский» империализм и проект «мирного проникновения» — эти столь различные образы и прогнозы российской судьбы в Восточной Азии анализируются и сквозь призму сознания неординарных политиков, ученых и публицистов, и в контексте массовых настроений и эмоций той эпохи.

Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пржевальский рекомендовал воспользоваться ситуацией и заключить договор с мятежным вождем об аннексии территории: «Для России настоящее время есть наиболее благоприятное, чтобы… обставить свои отношения к Восточному Туркестану На всякое наше требование Якуб-бек теперь непременно согласится» {94} . Из идеи полковника ничего не вышло. Вскоре после путешествия Николая Михайловича Якуб-бек умер, по-видимому от паралича, и повстанцы быстро сдались китайской армии.

В 1878 г. Пржевальский предложил организовать экспедицию, целиком посвященную Тибету. В служебной записке в Главный штаб о новом путешествии он излагал рад научных задач, но основная цель была стратегической. Пржевальский писал: «…научные исследования… будут маскировать политические цели экспедиции и отклонять всякие подозрения наших недругов» {95} . Он указывал, что Лхаса есть не что иное, как «азиатский Рим». Далай-лама не только являлся светским правителем Тибета, но и имел огромное влияние на 250 миллионов буддистов, живущих на континенте. Если бы кто-то из русских смог добраться до дворца Потала, он бы убедил первосвященника Востока встать на сторону Петербурга. Нельзя было терять время, поскольку британцы также изо всех сил старались пробраться в столицу Тибета из Индии, и вполне могло случиться так, что гималайская теократия оказалась бы в сфере влияния Лондона [14].

Будучи европейцем, Пржевальский понимал, что завоевать доверие ксенофобски настроенных тибетцев будет трудно. Поэтому он предложил, чтобы одновременно с тем, как он отправится в путешествие в Тибет, российский консул в Урге в Монголии снарядил в Лхасу одного или двух лам {96} . Странствование под видом паломника едва ли было оригинальным. Британцы в Калькутте тоже активно посылали обученных разведчиков-индусов под видом «пундитов» (pundits — мудрецов, ученых мужей) для сбора сведений об этой отгородившейся от мира теократии {97} . Консулу было приказано найти подходящего кандидата, что и было сделано. Лама должен был отправиться в Лхасу в марте следующего года {98} . Судьба этого монаха неизвестна, но он никак не мог встретиться с Пржевальским в тибетской столице. К большому разочарованию Николая Михайловича, чиновники далай-ламы в Нагчу заставили его повернуть назад менее чем в 250 километрах от Поталы {99} .

Тем не менее покровители Пржевальского остались более чем довольны результатами экспедиции. Снова он привез богатые топографические, зоологические, ботанические, метеорологические и этнографические данные об обширных пространствах Внутренней Азии, ранее почти не изученных европейцами. Именно в этом путешествии исследователь сделал свое наиболее памятное открытие, известное посетителям зоопарков по всему миру, — в Джунгарской степи на западной границе Монголии обнаружил неизвестный вид дикой лошади. Мускулистое животное размером с пони, которое местные жители называли «тахи», вполне вероятно, когда-то населяло всю Евразию, но к тому времени было почти полностью уничтожено распространившейся цивилизацией. Хотя Пржевальскому и не удалось подстрелить образец, он добыл шкуру животного у киргизского племени. Шкура была доставлена в Петербург, где зоологи назвали этот вид в его честь Equus przewalskii {100} .

В 1883 г., через три года после своего возвращения, Пржевальский получает разрешение на новую экспедицию в Тибет. Несмотря на щедрое финансирование и армейское снаряжение, ему снова не суждено было попасть в Лхасу {101} . Однако Пржевальский вернулся в Россию с новыми ценными научными открытиями, включая сведения об истоке Желтой реки {102} . Царь Александр III немедленно присвоил ему звание генерал-майора и пригласил выступить с докладом в Аничковом дворце в январе 1886 г. {103} .

Два года спустя, в 1888 г, Пржевальский отправился в еще одно путешествие, вновь с целью добраться до далай-ламы {104} . Хотя его здоровье оставляло желать лучшего, действовать нужно было быстро, поскольку стало известно, что британское посольство продвигалось к Лхасе с юга. Николай Михайлович писал военному министру о путешествии: «Помимо научных его результатов, вероятно можно будет собрать сведения относительно нынешних действий англичан через Сиким к Тибету» {105} . Ему не удалось продвинуться далеко. Еще находясь на российской земле, неподалеку от озера Иссык-Куль у подножия Тянь-Шаня, Николай Михайлович Пржевальский заразился брюшным тифом и вскоре умер. В 1893 г. по приказу Александра III город Каракол, в котором умер путешественник, был переименован в Пржевальск. Теперь этот город снова носит название Каракол [15].

В мае 1886 г., когда Пржевальский отдыхал в своем имении после четвертой экспедиции во Внутреннюю Азию, его вызвали в столицу. Специальный комитет при Военном министерстве обсуждал, что следует предпринять в отношении Китая в момент обострившихся отношений между двумя империями. Пржевальский ответил секретной служебной запиской «Новые соображения о войне с Китаем» {106} . Чтобы донести свои взгляды до более широкой аудитории, он выступил с публичной лекцией в Николаевской академии на ту же тему. Эта лекция была впоследствии опубликована под названием «Очерк современного положения Центральной Азии» в ведущем политическом журнале в 1886 г., а двумя годами позже вошла последней главой в его следующую книгу {107} . В советском издании 1948 г. этот раздел отсутствует {108} .

Эти два документа, наиболее отчетливо отразившие взгляды Пржевальского на роль России на Дальнем Востоке, примечательны своей категоричностью. В «Очерке…» Николай Михайлович исчерпывающе описывает многочисленные недостатки Китая и его армии. Автор проводит явную аналогию с Османской империей, еще одной угасающей восточной державой, и идет дальше, предсказывая, что династия Цин станет в будущем «новым “больным человеком”» для Европы {109} . Как и в отношении Турции, единственным логичным решением он видел захватническую войну, на этот раз во Внутренней Азии. В любом случае, как отмечал Пржевальский, «положение китайцев, как в Монголии, так и в особенности в Восточном Туркестане, весьма шаткое» {110} .

Пржевальский резко критикует российских дипломатов за их неуместную пассивность: «Начиная с первого нашего посольства в Китай в 1653 году… все наши отношения с Срединной Империей зиждутся на сохранении столь восхваляемой двухсотлетней дружбы». В сущности же в основе этих отношений — «наше двухвековое заискивание пред Китаем» {111} . Он, напротив, полагал, что «волей-неволей нам придется свести здесь давние счеты и осязательно доказать своему заносчивому соседу, что русский дух и русская отвага равно сильны — как в сердце Великой России, так и на далеком востоке Азии». Не было никакой альтернативы военным действиям. Перевернув с ног на голову народную пословицу, он заявлял: «Как ни дурна война сама по себе, но худой мир также не сладок; это испытывает теперь вся Европа». Предвосхищая возражения по поводу аннексии территорий суверенного государства, Пржевальский цитировал юриста Федора Мартенса, написавшего несколькими годами ранее по поводу Средней Азии, что «международное право не может быть приложимо в сношениях с полудикими народами» {112} . [16]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Бессел ван дер Колк - Тело помнит все [Какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники помогают ее преодолеть]](/books/1065979/bessel-van-der-kolk-telo-pomnit-vse-kakuyu-rol-ps.webp)