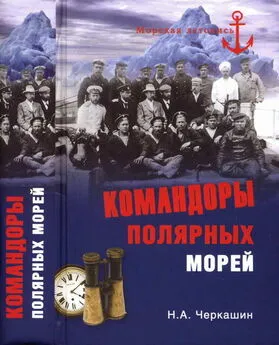

Николай Черкашин - Командоры полярных морей

- Название:Командоры полярных морей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-1841-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Черкашин - Командоры полярных морей краткое содержание

Документально-художественные исследования известного писателя-мариниста Николая Черкашина переносят нас в мир полярных первопроходцев России. В первой части книги в остросюжетной форме излагается история последнего великого географического открытия XX века — обнаружение экспедицией Бориса Вилькицкого Северной Земли.

Вторая часть посвящена экспедиции барона Толля к загадочной Земле Санникова. Главный герой — офицер-гидрограф лейтенант Александр Колчак, ставший позже Верховным правителем России.

Действие раздела «Одиссея капитана Кондора» разворачивается также на Русском Севере — только в годы Великой Отечественной войны.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями. Некоторые из них публикуются впервые.

Командоры полярных морей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Достигнув вершины острова, старший офицер «Таймыра» старший лейтенант Нилендер водрузил там на огромной бамбучине национальный флаг, частью врыв его в скалу, частью завалив камнями. В прорез мачты была вложена записка о дне открытия и присоединения острова к владениям Его Императорского Величества.

В 7 часов вечера «Таймыр» пошел делать опись острова, через час уже обошел его кругом и направился к острову Беннетта.

При совершенно чистом ото льда море, 9 августа, в 3 часа ночи, справа по носу с корабля увидели высокий берег загадочного Беннетта. Трагическая участь американского лейтенанта де-Лонга и его команды, открывших этот остров, гибель барона Толля и спутников, исследовавших его, воспоминания о лихом походе Колчака на вельботе на поиски своего начальника переносили участников экспедиции в какой-то сказочный мир. Неожиданно было видеть остров свободный ото льда, хотелось сойти на берег, чтобы найти и взять коллекции барона Толля, которые он оставил, ища спасения от голодной смерти в невероятно рискованном походе пешком через движущиеся льды, в бесконечную полярную ночь. Но из-за двух дней, потерянных на мелях у Новой Сибири, «Таймыр» уже опаздывал на место встречи с «Вайгачем» и не мог уделить нужное время для отыскания коллекций. «Таймыр» заглянул на остров с севера, со стороны, с которой его еще никто не видел, и пошел дальше. Погода была туманная, шел снег.

После полудня этого дня, 9 августа, погода разъяснилась, горизонт стал совершенно чистым, видимость большая. Смотрели, не покажется ли загадочная земля Санникова, которая в течение 100 лет изображалась к северу от острова Котельного.

Появление на картах Ледовитого океана этой земли относится к тому времени, когда отважные, предприимчивые русские люди в поисках новых мест промысла пушнины и мамонтовых клыков уходили постепенно на север, открывали один за другим острова Ново-Сибирского архипелага, проводили на них по многу лет и, теснимые конкуренцией, стремились все дальше и дальше.

Первые казенные экспедиции, описывавшие наш север, не доходили до этих земель, и лишь при Императоре Александре I особая экспедиция обследовала один за другим острова, открытые русскими купцами, и нанесла их на карту. Остались еще два неисследованных острова, о которых говорил Санников, проведший много лет подряд в этих местах и открывший последовательно Столбовой, Фаддеевский и Новую Сибирь. С разных мест в 1805 и 1806 годах далеко на север он видел еще очертания гор, но не мог добраться до них ни сам, ни с экспедицией чиновника Геденштрома, в которой участвовал. Также не увенчались успехом попытки Анжу в двадцатых годах прошлого столетия достигнуть их.

В 1881 году де-Лонг открыл вторую из этих земель, названную островом Беннетта, а в 1885 г. барон Толль, ходивший на Котельный с доктором Бунге, подтвердил указания Санникова о другой земле, и лишь после плавания Нансена на «Фраме» и того же Толля на «Заре» в начале нашего века стали серьезно сомневаться в существовании ее и перестали наносить на карты. В этом году «Таймыр» проходил как раз по тому месту, где изображалась первая земля Санникова, но никаких признаков ее не видел. Пожалуй, теперь можно бесспорно установить ошибку Санникова и Толля. Вероятно, они приняли за землю куполообразные облака, которые часто представляются похожими на далекие горы.

10 августа, через двое суток похода от Беннетта, транспорту открылись по курсу возвышенности Таймырского полуострова

Через несколько времени он получил телеграмму «Вайгача», затем увидел за горизонтом его типичные мачты и наконец и весь контур транспорта, который держал свои позывные. В седьмом часу вечера оба стали на якорь в бухте у западного берега острова Преображения.

За время раздельного похода «Вайгачу», хотя и не посчастливилось открыть остров, но его плавание не обошлось без приключений. Описывая бухту Нордвик, «Вайгач» обнаружил очень неровные глубины; с 10 — 11 сажень они сразу падали до 19 — 20 футов. Во избежание посадки на камни, транспорт делал шлюпочный промер и дальше следовал по найденному фарватеру; но за время одной из стоянок на якоре вдруг стал медленно крениться, так как вода при отливе ушла на 5 футов. Переждав ночь, с наступлением полной воды «Вайгач» снялся и, обогнув остров Бегичева с востока и севера, подошел к Преображению.

На острове бегали олени, а у берега лежал белый медведь. Оба корабля снарядили охотничьи партии и убили двух медведей и одного оленя. Другого оленя охотники загнали в воду, и он поплыл в открытое море, но был настигнут и заарканен со шлюпки. Таким образом, раздобылись опять свежим мясом Первый медведь, убитый на острове генерала Вилькицкого, уже несколько раз шел на приготовление котлет команде для ужина, и с каждым днем скептиков, не желающих есть медвежатину, уменьшалось.

На вершине острова был найден кем-то когда-то оставленный чугунный крест. Он упал и лежал на земле, сравнявшись с ее поверхностью. Его осмотрели, очистили и поставили на том же месте.

На следующий день корабли приступили к описи восточного берега Таймыра. «Вайгач», между прочим, пошел обследовать большую бухту в широте около 750 с половиной, нанесенную пунктиром лейтенантом Харитоном Лаптевым в царствование Императрицы Анны Иоанновны. О нем известно, что 14 августа 1740 г. недалеко от этого места его дубель-шлюп «Якутск» был раздавлен льдами и команда принуждена была идти пешком по льду на берег, спасая, сколько возможно, провизию и все необходимое. Против места крушения его кораблика были обнаружены следы одной поварни, при входе в залив — второй и в глубине его — третьей. Две поварни были тщательно осмотрены экспедицией, но никаких указаний на то, кто были их обитатели, найти не удалось. Поварни — это маленькие избушки с печкой, сложенной из камней. Строятся они обыкновенно по одному типу из плавника, т.е. леса, выброшенного морем, которого здесь достаточно, и служат для приготовления пищи и отдыха посетителей этих мест. Лаптев пробыл здесь больше месяца и частью осмотрел эту бухту, но где ее вершина, за дальностью не изведал. Вероятно, поварни построены его командой.

Бухта оказалась очень извилистой, глубоко вдавшейся в берег. «Вайгач» прошел 15 миль, но не видел ее конца; затем, поворачивая вдоль изгиба берега, неожиданно сел на мель. Попытки сняться собственной силой не увенчались успехом. Тогда вызванный по телеграфу «Таймыр» вернулся к «Вайгачу», за ночь перекачал от него пресную воду и с утренней полной водой стащил с мели.

При завороте берега к западу стали встречаться сначала редкие льды, а затем большие скопления их и, наконец, значительные ледяные поля, припаянные к берегу. На льду часто видели гуляющих белых медведей. Когда корабль подходил, медведь доверчиво шел навстречу до расстояния верного ружейного выстрела, после чего, сраженный пулей, погружался на корабль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: